新时代高职院校社会服务的现实特征与优化路径

作者: 刘晓 李甘菊

[摘要]社会服务能力的稳步提升,是高职教育助推国家重大战略的必由之路。从高职院校社会服务“全过程参与”的视角出发,得知高职院校社会服务的要素框架由“内容设计”“行动执行”“成效反馈”所构成。在此观测维度基础之上,以197所“双高计划”院校的中期建设数据作为分析对象发现,新时代背景下高职院校的多领域服务格局已初步形成,且服务过程中显现出一定程度上的组织性、协同性趋向,但在多元化取向、体制机制建设与高质量服务供给态势上仍存在实践错位。未来,可从营造良好内外环境、构建高职院校社会服务评价指标体系、增进区域服务能力协调发展等路径出发对其进行优化。

[关键词]“双高计划”;高职院校;职业教育;社会服务

[作者简介]刘晓(1982- ),男,山东淄博人,浙江工业大学教育科学与技术学院,教授,博士,博士生导师;李甘菊(1997- ),女,四川西昌人,浙江工业大学教育科学与技术学院在读硕士。(浙江 杭州 310023)

[基金项目]本文系浙江省教育科学规划2023年度一般规划课题“高职院校高水平专业群建设的质量管理与实践路径研究”的阶段性研究成果。(项目编号:2023SCG303,项目主持人:梁燕)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)09-0036-07

提升高职院校社会服务能力不仅是深化我国高职院校内涵建设的必由之路,也是落实新时代背景下职业教育引领国家重大战略的关键所在。2019年实施的中国特色高水平高职学校和专业建设计划(以下简称“双高计划”),更是将提升高职院校服务发展水平作为重大改革目标之一。“双高计划”启动三年来,各建设单位结合自身特色优势,将提升服务发展水平任务融入乡村振兴、对口帮扶等国家战略之中,积极服务地方经济社会发展,并取得了明显成效。但通过中期绩效评价也明显感受到,当前无论是理论研究还是实践层面,关于高职院校社会服务要素构成的探讨仍相对欠缺,与之相对应的观测维度也有待完善,这就为新时代背景下高职院校社会服务发展的评价与优化带来了一定阻力。基于上述认识,本研究从新时代高职院校社会服务的理论内涵及其要素构成方面展开,在此基础上以197所“双高计划”建设单位为文本分析对象,试图理清高职院校社会服务的现实表征及实践错位,进而对未来的优化路向予以思考,以期对提升高职教育的整体服务水平有所启示。

一、文献回顾与概念框架

高校社会服务职能最早萌发于16世纪末的欧洲科技革命和工业革命发展时期①,但正式确立则要一直追溯到1912年范·海斯所提出的“威斯康星思想”中将社会服务确立为高校发展的三项基本职能之一②,自此“高校必须为社会发展服务”③的理念成为世界范围内的普遍共识,此后大学的社会服务职能便传播至世界各国。我国最早则是在1929年发布的《中华民国教育宗旨及其实施方针》中,以政策文件的形式确立高等学校的社会服务职能。④到了20世纪80年代,国内高校的社会服务实践模式蓬勃发展,各院校积极借鉴国外先进理念缔造了丰富的实践形式与服务模式。也正是大学社会服务职能的确立与实践模式的日渐丰富,逐步奠定了我国高职院校社会服务职能演化乃至相关学术研究成果扩充的实践基础。

聚焦至本研究中高职院校社会服务的要素构成,现有研究多基于社会服务本身的概念生成展开探讨,其随维度的不同各有所差异。例如,从服务面向的对象来看,分为面向行业、企业开展的技术服务、面向有需要的人群开展的技术技能培训、面向当地居民提供的科普、文化等方面的专业服务⑤以及培训服务、产品加工服务、技术开发服务与决策咨询服务⑥;从政策的演变视角来看,可归结为以应用技术服务企业生产、新产品开发转化与民间技艺传承创新、服务乡村振兴战略、高技能人才培训与继续教育四个方面⑦;从职业教育的内外环境来看,分为机制模式的创新性、师资队伍的适应性、专业建设的对接性、人才培养的有效性等内生要素与服务区域产业、行业企业、人才成长发展的外在结构⑧。同时,也有学者从社会服务能力建设的角度出发,认为其是建立有效的机制体制等,实现社会服务基本要素协调的过程⑨。

不难发现,目前学界虽然尚未在高职院校社会服务的概念要素层面达成共识,其分析视角也整体呈分散态势,但概念间仍具有一定的相似与联结,即应从多维度的服务形式、广泛服务人群的设计与以体制机制等为代表的实际运行、保障维度去建构高职院校社会服务。然而,从《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》等文件中“依据周期绩效评价结果,调整项目建设单位”等以绩效为代表的结果呈现去反哺院校内部调整的指示来看,高职院校社会服务的要素构成除了服务内容的设计、服务过程的运行与保障层面外,还应加入服务成效的反馈部分,以实现高职院校社会服务能力建设“质性与效能”兼备的“全过程评价”⑩。基于此视角,新时代背景下的高职院校社会服务应界定为高职院校为满足当前及未来一段时期内经济社会发展与所在区域对职业教育的种种需求,依托于自身的资源条件,有计划、有组织地以体制、机制等手段保障其预先设计的涵盖多元服务形式与广泛服务群体等在内的服务内容有效运行,并在后续以结果呈现情况反哺服务流程的一系列实践活动。就是说高职院校社会服务不是碎片化、功利化和终端化的服务供给,而是“服务的全过程参与”11。由此可见,高职院校社会服务建设可以相应划分为设计、运行与反馈三个主要环节。其中,设计环节对接前文中包含社会服务形式、面向对象等的内容设计,运行环节对接前文中社会服务建设过程中的以体制、机制等形式保证内容设计有效进行的行动执行,反馈环节则强调基于社会服务建设成效的结果呈现与反哺优化。

二、研究设计

(一)数据来源

本研究的分析对象来自2019年教育部、财政部公布的《中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单》中提及的56所高水平学校建设高校与141所高水平专业群建设高校。由于这197所建设单位是“双高计划”发展战略中的高质量样本与示范性院校,且建设单位中所涵盖的院校类型与地域位置也较为全面,因此其社会服务能力建设水平能够在一定程度上体现“双高计划”等新时代发展战略的社会服务引领方向,所存在的问题也将具有一定的代表性。数据来源上,主要包括“双高计划”启动以来的教育部官网公示名单、“双高计划”建设院校中期自评报告、高等职业教育质量年度报告、“双高计划”建设监测平台中与“双高计划”建设院校社会服务建设相关的文本资料,数据统计时间截至2021年12月31日。

(二)分析框架

“双高计划”建设单位的文本分析主要将前文中高职院校社会服务建设的概念要素作为一级编码,在此基础上深入探究所选取的文本资料显现出哪些特点并继续进行编码。为保证研究的信度及编码的准确性,涉及的编码部分使用人工而非软件编码,即在对所选择的相关文本进行逐篇阅读并识别、归纳相关内容的基础上,不断研讨后对其进行逐级编码,由此提出三维分析框架。

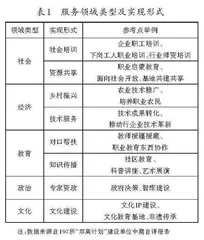

1.维度一:内容设计。该维度主要借鉴教育基本属性中对社会功能的划分12,在深入研读我国“双高计划”建设单位公开文本并总结分析文本特征的基础上,将内容设计维度划分为社会、经济、教育、政治与文化五大领域,并在此基础上对文本中出现的与社会服务实现形式相关的社会培训、资源共享、乡村振兴、技术服务、对口帮扶、知识传播、专家资政、文化建设8个关键词做出归纳和聚类(具体见表1),再通过词频统计对建设单位在不同领域与实现形式的关注程度与设计上进行考量,从而对其社会服务部署内容做出分析。

2.维度二:行动执行。该维度主要是提取“双高计划”建设单位监测平台所导出的对于社会服务行动执行而言有一定意义的描述性文字,并对其进行凝练、归类。根据归类后的要素所呈现的共同主题,进一步将其凝练发现,高职院校社会服务的行动执行维度主要外化于“服务体制”与“服务规范”之中(具体见表2)。同时,在后续的结果分析与结论讨论中,以该维度下各级编码的词频统计情况及特征呈现对其展开探讨。

3.维度三:成效反馈。“双高计划”建设单位关于社会服务成效反馈的文本体现,主要着眼于基于绩效考评的显性成效体现。在此基础上进行文本挖掘发现,其又分为了以奖项发放、院校榜单为主的标志性成果层面与以技术服务为主导的标志性产出层面(具体见下页表3)。通过统计抓取与社会服务标志性成果相关的公开文本数据可知,我国专注于高职院校社会服务的重大标志性成果较少,其中较受认可的有农业农村部办公厅与教育部办公厅联合发布的“全国乡村振兴人才培养优质校”和全国职业高等院校校长联席会议发布的“全国高职院校服务贡献典型学校”,标志性产出则体现在高职院校科技成果转化量与社会服务总经费上(包含技术服务到款额、纵向科研经费到款额、技术交易到款额)。此处数据主要来源于“双高计划”启动以来的教育部官网公示名单与高等职业教育质量年度报告。

综合以上分析维度,最终形成“双高计划”下高职院校社会服务的三维分析框架。编码过程中,针对个别文本表述涉及多个一级或二级维度的情况,反复研讨后根据该表述的侧重点将其归类到一个维度中,并通过区域与建设单位层级类型划分对院校社会服务建设样态做出特征凝练。

三、研究结果与分析

(一)“双高计划”建设单位社会服务内容设计情况分析

1.各区域及不同层级类型的建设单位在所有社会服务面向领域均有所涉及,“双高计划”下高职院校的多领域服务格局已初步形成,但在全国范围内各建设单位整体上对不同服务领域的关注程度存在较为显著的差异。研究结果显示,在华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北7个地区(依照《中华人民共和国行政区划代码》中的划分)以及学校和专业群A、B、C档的不同层级类型院校中,均有建设单位以参与程度不一的呈现情况涉及“社会”“教育”“经济”“政治”“文化”领域五个社会服务维度。总体上来看,所有建设单位均对以“社会培训”为代表的社会领域服务内容有所部署。“经济”领域与“教育”领域则是继社会领域之后建设单位在社会服务中的较为关注领域,分别有93%、82%的“双高计划”建设单位在中期自评报告文本中有所涉及。其中,对于“政治”领域和“文化”领域社会服务的关注度有待提升,仅分别有17%、16%的“双高计划”建设单位提出在“政治”领域和“文化”领域做出直接贡献。从不同区域及层级类型的建设单位划分上来看,呈现特征与这种整体态势无异。

2.建设单位对以国家战略为主的“对口帮扶”“乡村振兴”以及以技能供给为主线的“社会培训”“技术服务”实现形式的关注程度呈蓬勃态势,但对“文化建设”“资源共享”“专家咨询”等内容的建设还明显不足。研究数据表明,一方面,就整体情况而言,所有建设单位均提出通过“企业职工培训、行业师资培训”等途径践行社会培训服务,92%的建设单位在文本中指出通过“技术成果转化、推动行企业技术革新”实现院校的技术服务,还有“建设单位”分别提出通过“学历提升、农业技术推广” “援疆援藏、东西协作”等多元手段实现国家的乡村振兴、对口帮扶等重大战略;但另一方面,就“资源共享”“专家咨询”“文化建设”“知识传播”而言,仅有不到50%的建设单位对其有所提及,如有45%的建设单位提出通过“社区教育、科普讲座”等实现知识传播服务,仅有24%的建设单位在文本中涉及“职业启蒙教育、基地共建共享”等资源共享服务,而关于以“咨询策划”“智库建设”为主的“专家咨询”与以“文化IP建设、地方文化研究、非遗传承”等为代表的“文化建设”更是分别仅有17%与16%的建设单位对其有相应部署。这种特征呈现随区域的不同而表现得更为明显,如以华南为代表的东部沿海地区院校在“文化建设”部分的词频统计超过了30%,但以西北为代表的中西部区域院校则仅有不到10%。

(二)“双高计划”建设单位社会服务行动执行情况分析

1.服务体制方面,建设单位社会服务工作的开展显现出一定程度上的组织性、协同性趋向,但专门化、独立性体现不足。研究结果显示,46%的建设单位提出采用实体化的学校内部的“产学研办公室”“发展规划办公室”等部门组织人员及开展制定中长期规划、管理办法等事务,使得建设单位社会服务工作的开展体现出一定的组织性与规范性。同时,依托数字化时代的来临,也有22%的建设单位提出以“协作发展联盟”“工作指导委员会”等非实体化组织形式,做出联合校外其他社会机构及人员的协同性架构并进行相应服务事项的统筹安排。但值得注意的是,无论是以实体化还是非实体化的形式进行人员、组织等的架构,均缺乏专门的社会服务工作开展部门,而是嵌套进院校办学工作之中,可见高职院校开展社会服务的专门化、独立性有待提升。