县域高职教育赋能乡村振兴:逻辑引领、功能定位与实践指向

作者: 吴俊梅 广少奎

[摘要]县域高职教育承担乡村振兴的时代使命,为乡村振兴提供动力支撑。县域高职教育赋能乡村振兴的功能定位是:聚焦“县域需求”,彰显县域高职教育服务乡村振兴的特色性;瞄准“内部重塑”,凸显县域高职教育服务乡村振兴的适应性;重组“教育资源”,强化县域高职教育服务乡村振兴的保障性。县域职业教育赋能乡村振兴,需通过创新专门人才培养模式,建设现代农业产业体系,完善农业科技服务机制,激发乡村文化内生动力等路径,实现人才强农、产业富农、科技兴农、文化育农。

[关键词]县域高职教育;乡村振兴;人才培养;产业发展

[作者简介]吴俊梅(1988- ),女,山东寿光人,曲阜师范大学教育学院在读博士,潍坊科技学院,讲师;广少奎(1966- ),男,山东曲阜人,曲阜师范大学教育学院,教授,博士生导师。(山东 曲阜 273165)

[基金项目]本文系2018年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“乡村振兴视域下高校县域办学的现象研究”的阶段性研究成果。(项目编号:18YJA880017)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)13-0029-08

党的二十大报告指出,“全面推进乡村振兴”,指出“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。当前,乡村振兴战略虽已进入全面推进阶段且取得若干成效,但仍然存在高端技能人才供给不足、产业要素配置错位、农业科技成果转化率低、乡村文化匮乏等问题。县域高职教育依托县域而生,贴近乡村、面向农民是其独有的办学特色,对推进乡村产业崛起、带动农民致富增收、促进共同富裕等发挥着不可替代的重要作用。

2022年1月,《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》明确将“县域发展”纳入乡村振兴的范畴,同时强调“支持办好涉农高等学校和职业教育”。2022年9月,全国政协“充分发挥职业教育在乡村振兴中的作用”双周协商座谈会在京召开。会议指出,要完善各类涉农职业院校布局,鼓励把高职办到县城。在此背景下,深入研究县域高职教育赋能乡村振兴的逻辑引领,找准其功能定位,探寻其实践指向,对于实现乡村全面振兴意义重大。

一、县域高职教育赋能乡村振兴的逻辑引领

实现乡村振兴的根本举措靠发展,核心动力靠教育。县域高职教育在服务乡村振兴中承担着基础性支撑者的关键作用。

1.逻辑起点:县域高职教育承担乡村振兴的时代使命。县域高职教育赋能乡村振兴能否真正实现从大有可为到大有作为,根本上取决于相关政策的统筹引领。自党的十九大报告首次提出“乡村振兴战略”以来,党中央、国务院先后颁布一系列政策文件,为新时代职业教育赋能乡村振兴擘画了宏伟蓝图。

2018年1月,《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确指出,“坚持优先发展农村教育事业……把人力资本开发放在首要位置”。

2019年1月,《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》进一步强调,“大力发展面向乡村需求的职业教育,加强高等学校涉农专业建设……培养懂农业、爱农村、爱农民的‘三农’工作队伍”。

2020年9月,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,充分肯定了职业教育在乡村振兴战略中的重要作用,“把发展专科高职教育作为优化高等教育结构和培养大国工匠、能工巧匠的重要方式,输送区域发展急需的高素质技术技能人才”。

2021年4月,《中华人民共和国乡村振兴促进法》提出,“加强职业教育和继续教育,组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训,培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人”,标志着乡村振兴战略迈入有法可依、依法推进的新阶段。

2022年4月,新修订的《中华人民共和国职业教育法》指出,要“支持举办面向农村的职业教育,组织开展农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训,培养高素质乡村振兴人才”,为扎实推进职业教育高质量发展夯实了法制基础。

2023年1月,《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》在全面贯彻党的二十大精神的基础上,再次强调围绕“县域发展”深入推进乡村振兴战略,“大力发展面向乡村振兴的职业教育,深化产教融合和校企合作”。

作为与普通教育具有同等重要地位的教育类型,职业教育与经济社会发展联系极为紧密。从宏观政策导向看,国家高度重视职业教育尤其是县域职业教育在乡村振兴中的作用。国家战略引领下的时代使命是县域高职教育赋能乡村振兴的逻辑起点。

2.逻辑归宿:县域高职教育为乡村振兴提供动力支撑。培育高素质技术技能人才是县域高职教育的内在属性。近年来,因城乡资源分配不均,基础设施与社会公共服务差异悬殊,造成农村大量劳动力与人才向城市单向流动,乡村人才“空心化”现象严重。县域高职教育在助力全面推进乡村振兴中具有天然的资源优势、专业优势与师资优势,在人才培养、专业建设、产教融合与社会服务中能将蕴藏在乡村的人力资源转化为推动乡村发展的新动能。在此背景下,县域高职教育,一方面,通过在校实训能够培养乡村急需的、具有基层情怀的技术技能人才;另一方面,能够走出学校“围墙”,深入田间地头了解农民最迫切的培训需求,提升农村群众的文化知识水平和技能水平。

事实上,县域高职教育已经在乡村振兴中有所作为。近年来,山东省与教育部共建国家职业教育创新发展高地,遴选60多所县域优质中职举办五年制高职,充分发挥县域21所高职作用,使县域每年招收的高职学生达10余万人。另外,我国努力构建农村职业教育与培训优质资源体系,为助力现代乡村产业体系建设培育了大批“田秀才”“土专家”“致富带头人”“乡创客”。这些人才壮大了当地“三农”建设队伍,成为脱贫攻坚与乡村振兴的主力军。

县域高职教育依据自身的办学定位,通过精准化的方式培养乡村产业发展、乡村公共服务、农业生产经营、农业乡村科技、乡村治理等人才,为县域乡村振兴提供人才、智力与技能支撑。概言之,带动乡村产业、人才、文化、生态与组织全面振兴,是县域高职教育赋能乡村振兴的逻辑归宿。

二、县域高职教育赋能乡村振兴的功能定位

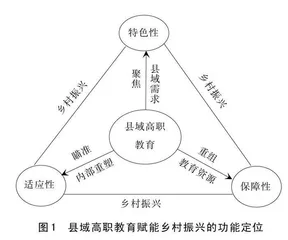

县域高职教育是乡村振兴的重要平台。为最大限度发挥服务乡村振兴的作用,县域高职教育需聚焦“县域需求”、瞄准“内部重塑”、重组“教育资源”,确保服务乡村振兴的特色性、适应性与保障性,让“乡村振兴”落地生根(见图1)。

1.聚焦“县域需求”,彰显县域高职教育服务乡村振兴的特色性。县域是统筹城乡关系、工农关系的关键节点,是全面推进乡村振兴的有效载体和基础单元。需要特别注意的是,县域的历史文化、区位条件、资源禀赋和产业基础等因素决定了其发展模式呈现特色化、多元化的态势。

但是,目前受生源竞争、“轻农重商”思想、就业预期等因素的影响,部分县域高职院校抵触开设涉农类专业,大量增设热门专业,难以契合县域经济社会发展的现实需求。以山东省三所县域高职院校为例,Z市A学院设有现代纺织技术、服装设计与制作、旅游管理等62个专业,C市B学院设有环境检测技术、机械制造与自动化、物联网与应用技术等28个专业,Q市C学院设有中医康复技术、应用电子技术、婴幼儿托育服务与管理等53个专业。对比可知,三所高职院校涉农专业并不多,只有畜牧兽医、园林工程技术、休闲农业经营与管理、生态农业技术等少数专业与农业有关;三所高职院校均设有市场营销、电子商务、计算机应用技术、电气自动化技术等热门专业。县域高职院校忽视地方发展实际和市场需求,专业设置上呈现出高度同质化的趋势,且与中职、普通本科在专业设置上没有较大区别,致使学校培养出的学生面临“本土用不上、外地用不了”的困境。

县域高职教育服务乡村振兴要立足于“县域需求”。换言之,县域高职院校要以县域乡村内生发展差异性需求为中心,以“因农施策、因农制宜”为建设标准,重新审视自身办学定位与方向,突出县域高职教育办学特色,专业设置“接地气”,形成比较竞争优势。

2.瞄准“内部重塑”,凸显县域高职教育服务乡村振兴的适应性。“适应”原本是生物学术语,最早在1859年达尔文发表的《物种起源》中进行了阐释,指生物族群经过自然选择演化,在形态结构、生理机能、生活习性等方面顺应赖以生存的特定环境。达尔文的理论阐明,为寻求物理生存,生物往往会被动单向地适应环境。与一般生物的被动适应不同,作为认识主体的人,其活动具有明确的目的性与主动性,既作用于客体,也受客体的制约牵动。概言之,在人类社会活动中,适应的本质是“主客体二元的共存和二元的互动”①。相应地,县域高职教育在服务乡村振兴战略中应主动预测、引领并作用于县域经济社会发展,实现自身持续发展与乡村振兴的双向良性互动。

然而,当前县域高职与乡村振兴要求不适应的矛盾依然严峻。一方面,毕业生难以找到合适的工作;另一方面,用人企业也很难找到匹配的技术技能人才。这种人才供需结构不匹配、不适应、不对称的反差,成为县域高职教育硬实力不强、软实力不够、吸引力不足、认同度不高的重要原因,也成为阻碍乡村振兴的基础性短板。突破的关键是县域高职教育彰显类型特色,深化产教融合、工学结合、校企合作、校乡合作等机制模式,提升办学质量和人才培养质量。可以说,县域高职教育服务乡村振兴的过程,是通过瞄准“内部重塑”,适应并带动区域经济社会发展的过程。例如,“双高校”温州职业技术学院紧密对接县(市、区)支柱产业,举办温州职业技术学院永嘉学院和瑞安学院,打造区域连通、课程贯通、师资融通的五年制中高职一体化新模式,切实增强职业教育适应性,这为县域高职教育内部重塑提供了可资借鉴的样板。

3.重组“教育资源”,强化县域高职教育服务乡村振兴的保障性。教育资源是指全社会(政府、行业企业、高等院校等相关主体)投入教育发展的所有物力、人力、财力的总和。资源重组是对支撑其运作所需的不同来源、层次、结构与内容的资源进行识别、选择、协调并重新加以组合,达到最佳整合效果的复杂动态过程。《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》强调,要“健全以企业为重要主导、职业学校为重要支撑、产业关键核心技术攻关为中心任务的产教融合创新机制……探索建设政府引导、市场参与的职业教育资源共建共享机制”,对职业教育资源整合的政府责任、企业主导、市场参与等方面提出明确要求。

目前,部分县域的设备设施、师资力量和实训基地等办学硬件、软件的缺失不仅使得县域高职教育自身发展无法得到保障,更在极大程度上阻碍了服务乡村振兴的效能发挥。为此,要加大统筹力度,强化县域高职教育服务乡村振兴的保障性。一方面,进行撤、并、转为主的资源重组。对部分办学质量差、招生困难、教学基础薄弱、师资力量严重不足的高职院校进行撤销或合并,改善多头管理、条块分割的情况。另一方面,加大对落后县域高职教育的资金、人才、技术等的扶持力度。实行校企联合办学,引企入校,让企业看到“有人可用”的希望,也让学生看到“有业可就”的奔头。另外,建立县域高职教育“枢纽型平台”,将分散在各部门有关乡村振兴的项目,尤其是农民培训的相关资源进行重组,充分发挥该平台在乡村振兴中的组织实施、资源聚合、协作管理等功能。

三、县域高职教育赋能乡村振兴的实践指向

赋能乡村振兴是新时代县域高职教育服务经济社会高质量发展的重要课题。县域高职教育应充分结合自身优势,从人才强农、产业富农、科技兴农、文化育农等层面探索赋能乡村振兴的可行性路径,真正绘成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴的美好图景(见图2)。

1.人才强农:创新专门人才培养模式,培养高素质新农人。实施乡村振兴战略,人才支撑是关键。目前,乡村人才育不好、引不进、用不好、留不住的现象广泛存在,严重制约乡村振兴战略的实施。县域高职教育作为区域人才培养的主阵地,应积极创新人才培养模式,实行校园与田园的双向共育、农学交替,培养一批留得住、干得好的高素质新型职业农民。