复杂性理论视角下职教集团治理能力现代化研究

作者: 程晶

[摘要]职教集团治理过程中存在治理主体单一化、治理结构层级化、治理方式固化、治理制度不健全、治理动力不足等问题。复杂性理论为集团治理能力现代化提供了新的视角,通过转变管理思维,建立由政府、职业院校、行业组织、企业单位、科研院所等多元主体深度参与的新型治理模式。职教集团治理现代化应以多元主体为引领、以制度体系为保障、以扁平化结构为依托、以治理文化为内核,利用多种治理方式提升治理效能,强化共同治理、系统治理、精准治理、依法治理和生态治理。

[关键词]复杂性理论;职教集团;治理能力现代化

[作者简介]程晶(1988- ),女,山东济宁人,无锡商业职业技术学院,助理研究员。(江苏 无锡 214153)

[基金项目]本文系2021年度江苏省教育科学“十四五”规划课题“共同体视角下苏锡城都市圈高职教育校企合作机制创新研究”(项目编号:C-c/2021/03/39,项目主持人:程晶)、2021年度江苏高校哲学社会科学研究课题“新发展格局背景下江苏高职院校产业学院推进策略研究”(项目编号:2021SJA0939,项目主持人:程晶)和2022年无锡商业职业技术学院双高建设项目专项课题“基于产教深度融合的高职产业学院运行机制研究”(项目编号:SGZXGJ20220106,项目主持人:周丙洋、雷艳玲、戴建华)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)17-0044-07

党的二十大报告明确“完善共建共治共享的治理制度,构建中国式现代化治理体系”。职业教育集团作为推动政行企校互联互通、实现资源共享的平台和载体,是职业教育推进现代化治理的重要形式和有效抓手。近年来,国家愈发重视职教集团建设。2019年,《国家职业教育改革实施方案》提出建设“示范性职教集团”的目标。2020年和2021年,遴选了两批次共299家示范性职教集团(联盟)培育单位,明确要求各单位“优化治理结构,提升集团办学活力”。职教集团成员单位结构复杂、利益诉求不一、组织架构不同、成员文化各异,从单一角度无法把握全局,而运用复杂性理论重塑职教集团治理逻辑,则为职教集团治理能力提升提供了新的研究视角。

一、溯源:复杂性理论与职教集团治理研究进展

复杂性理论是一种跨学科研究范式和逻辑,用来探索和解释复杂系统本质与运行规律。复杂性理论最初应用于物理学、生物学、计算机科学等自然科学研究,20世纪80年代开始应用于社会学研究。法国社会学家、教育家埃德加·莫兰(Edgar Morin)率先运用复杂性思想研究教育现象和问题,推动了教育学复杂性理论研究的发展。复杂性理论也为我国学者研究高等教育提供了新的视角:从认识论角度看,吴东方、司晓宏、钱小龙等学者剖析了教育复杂性的内涵、特征及理论适切性,认为教育系统是一个复杂的开放系统,应用多元、发展和非线性眼光重新审视教育现象。从方法论角度看,复杂性理论是一种强调非线性、关系性、过程性和整体性的思维方式。周光礼、陈发军、刘炎欣等学者从组织视角研究教育管理复杂性,认为高校组织管理是一种从“管理”走向“治理”的过程,组织治理应关注整体性、多元性和动态性,通过多元治理机制维持系统稳定、高效运转。

学者们关于职教集团治理的研究主要从宏观环境、中观主体和微观运行三方面展开。职教集团治理宏观环境主要指政府和市场。刘晓、许海峰、陈友力等学者从政府支持角度分析职教集团治理外部保障机制,指出职教集团治理水平提升需要建立健全国家支持制度,落实奖补优惠等配套政策,同时引入市场机制,构建以市场为导向的治理框架。中观主体研究强调相关主体对集团治理的关键作用。刘晓宁、董磊、高丽娟等学者基于利益相关者理论、治理理论、产权理论等明确职业院校、行业企业、政府等利益体是职教集团治理主体,应建立以主体为中心、利益均衡化的多元治理结构。微观运行研究主要集中于职教集团内部治理结构及模式策略。戴世明、翁伟斌、周文涛、楚金华等学者从组织机构、组织制度、协商平台、信息沟通等方面分析集团治理困境,提出精简集团治理机构、完善制度体系、搭建信息化平台等发展策略,建立治理机制不断创新、效益资源共建共享、合作路径多维多向的内部治理模式,提升治理效能。

复杂性理论为职业院校治理水平提升指明了方向,一些学者开始引用复杂性理论研究职教集团治理,但已有研究方向分散,缺乏系统性和整体性。职教集团治理主要包含治理体系和治理能力两个方面。治理体系构建是集团治理的基础,治理能力提升是集团治理的路径与目标,二者相辅相成,共同保障职教集团的高效运行。职业教育现代化发展要求职教集团治理体系和治理能力的现代化,职教集团应突破传统治理理念的桎梏,运用复杂性思维重塑治理体系,提升治理能力。

二、反思:职教集团治理的困境与挑战

20世纪90年代,为适应市场经济发展对大批量技术人才的需求,国家进行职业教育管理体制改革,打破原有的“企业办学、行业管理”体制,将职业教育统一归口地方政府管辖。这一改革加速了职业教育规范化和规模化发展进程,但在一定程度上也拉开了职业院校与行业企业的天然、直接联系,职教集团作为沟通教育系统与产业系统的桥梁应运而生。截至2022年,全国组建了1500多个职教集团,学校、企业、行业等成员单位超过4.5万家。为深入研究职教集团管理与运行问题,笔者对江苏省级以上职教集团进行问卷调查,累计下发问卷138份,回收126份,问卷回收率约91%,其中有效问卷116份,有效率约92%。通过调查发现,当前职教集团治理实践中存在诸多共性问题,影响职教集团成员聚合、资源整合、产教融合功能的充分发挥。

1.治理主体单一化,成员参与度不足。职教集团广泛吸纳政府部门、职业院校、行业组织、企业单位、科研院所等多元主体参与治理。调查显示,江苏省职教集团成员单位数量均值为100余家,这些成员单位参与集团管理积极性均值为80.56%,其中,66.7%的职教集团认为其成员单位参与集团运行不够积极。从治理结构来看,当前职教集团多属于院校主导型,集团负责人一般为牵头院校行政领导。牵头单位往往把持集团话语权,容易忽视其他成员单位特别是与牵头单位存在一定竞争关系的同类主体的利益诉求,导致集团实际运行中出现利益不均衡现象。牵头单位在治理运行中“一家独大”,其他成员单位“存在感较低”,无法充分发挥集团聚合多方主体、开展多向合作、整合多种资源的协作共享优势,导致成员单位参与集团治理的积极性和主动性不高。

2.治理结构层级化,集团运行效率不高。层级化组织架构源自管理学之父——弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Frederick Winslow Taylor)的科学管理模式,是一种集权的金字塔管理结构,强调上传下达、科层管理,职业院校在行政管理上一般采用这种层级化治理结构。通过调研发现,绝大多数职教集团成立了理事会,下设秘书处作为日常管理和执行机构。在实际运行中,集团秘书处不是一个独立机构,而是挂靠在牵头单位的某个行政部门,沿袭挂靠单位的行政管理体系,形成“一套班子、两块牌子”的层级化组织架构。集团成员单位与理事会没有直接隶属关系,对集团理事会决议的执行度不高,常出现相互推诿、不够配合等问题,导致职教集团治理效能低下。

3.治理方式固化,协作交流机制不畅。职教集团治理方式主要指集团理事会依托平台、项目等合作载体,实现成员单位协作交流而采取的系列手段。组织会议成为多数职教集团治理的实际方式,在会议中通过组织调整、人员聘任、合作项目签约等形式实现集团治理功能。会议之外的项目跟进、监督不足,多数签约项目难以落地,出现合作项目形式化问题。此外,集团成员单位数量多、地域分散,信息化是降低沟通成本、提高沟通效率的有效手段。调查发现,江苏省82%的职教集团建立了独立的网站,但在实际运营中存在网站维护不到位、访问量不高等问题。诸如微信、QQ等交流平台一般只在集团会议期间高频率使用,集团成员单位的常态化沟通机制尚未完全建立。

4.治理制度不健全,集团向心力不够。制度是规定组织行为规范,明确成员单位权利、义务和责任,保证集团高效运行的基础。集团的制度体系主要包括章程及相关配套制度。根据调查统计,85.5%的职教集团认为其建立了以章程为统领的制度体系。本文选取8个职教集团的制度文本进行对比分析,发现职教集团制度存在内容雷同、特色不明、操作性不强等问题。部分职教集团的章程文本相似度较高,未能充分体现其发展定位、办学理念及价值取向。多数职教集团制度内容陈旧,没有根据职业教育发展的新要求进行及时修订,无法满足集团治理需求。

5.治理动力不足,组织认同感不高。集团治理的目的是促进成员单位合作交流,深化产教融合,提升服务能力,实现资源共建共享。调查显示,成员单位对集团治理的总体满意度不高,为76.23%。其中有57.3%的成员单位认为集团缺乏长效管理体制和运行机制,凝聚力较低。究其原因,成员单位组成结构复杂、价值取向不同、利益诉求不一,参与职教集团的目的也各不相同:院校单位参与职教集团的目的在于人才培养,企业单位的参与目的在于拓展合作业务或获取人力资源,行业组织的参与目的在于提高行业话语权。多数职教集团尚未形成共同的发展理念、社会责任、行为规范和组织文化,成员单位对职教集团的组织认同感、满意度不高,发展合力不足。

三、重构:基于复杂性理论变革职教集团治理的逻辑与思路

面对职教集团治理困境和集团活动的多变性,复杂性理论为我们在高度不确定的外在环境中聚集多方资源、建立完善高效的治理体系、维持集团有序发展提供了新的视角。基于复杂性理论转变管理思维,建立由政府部门、职业院校、行业组织、企业单位、科研院所等多元主体高度参与的新型治理模式。

1.从“一元主导”到“多元协同”,建立多元主体治理机制。治理本身是一种利益主体多方参与、民主协商的共治活动。集团治理应超越控制思维,充分发挥多元主体作用。政府部门主要发挥战略指引、政策制定、运行监督作用,企业单位和职业院校是发展高质量职业教育的共同实施主体,科研院所和社会组织(社区、其他培训机构)是促进职业教育发展的重要力量,行业组织主要在人才培养规划、专业改革、资源配置等方面指导集团化办学。职教集团治理要协调多方利益关系,在合作办学、合作育人、合作服务、合作创新中寻求利益平衡点,建立成员单位高度参与集团决策与管理的多元主体治理机制,实现多方共赢。

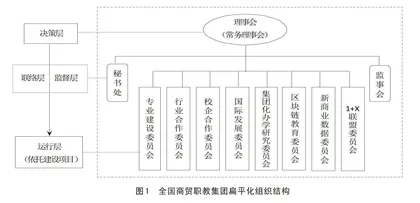

2.从“垂直层级”到“扁平矩阵”,构建网络化治理结构。层级化治理结构有利于上级对下级进行直接管理和有效控制,提高组织运行效率。层级化治理结构对封闭的、层级关系紧密,尤其是具有约束关系的组织行之有效。但大多数职教集团是松散型组织,成员单位多样、流动性强,需要一种更加灵活的治理结构。扁平化结构是一种分权式的治理架构,具有精简、开放、高效的显著特征。在职教集团进行扁平化治理能够优化集团组织结构、减少沟通消耗、提高运作效率。院校主导型职教集团可以专业(群)为基本单元,以合作项目为载体,进一步下移治理重心,方便成员单位有效对接,形成灵活的网络化结构。

3.从“固化低效”到“智能高效”,打造立体化治理方式。治理方式包括治理平台、治理手段等,其中信息交流与协作是治理方式的载体和依托。在现代复杂开放系统中,组织的信息交流与协作行为对组织结构的稳定性具有重要作用。新一代信息技术手段改变着组织成员间的交流方式,组织沟通更多地从线下走到线上。职教集团应构建由门户网站、移动互联网、数字化管理系统等组成的信息化平台,节约信息交流与协作成本,提高合作效率。信息化平台功能定位应从信息发布、形象宣传等单一作用转向强化立德树人、技术赋能、跨界融合、开放共享的综合性信息集成。

4.从“同质松散”到“特色规范”,形成完善的治理制度体系。复杂性理论认为,复杂组织不能做精细计划,但需要顶层设计,设定发展愿景、制定行为规范、明确组织底线,提供自组织的空间,维持系统无序创新与有序发展的平衡性。完善的制度体系明确了职教集团的运行规则和组织框架,是实现治理能力现代化、提升治理效能的基础。集团制度体系应以章程为统领,凸显集团独特属性、发展理念和发展愿景,配套建立日常工作、项目合作、资源共建、人才共育、师生交流等全方位、立体式的制度体系,明确成员单位工作规范,推进集团常态化运行。此外,集团应建立完善的激励约束机制,坚持定量与定性相结合,考评成员单位参与集团化办学的绩效,激发成员的参与积极性。