基于工作的职业教育学:现场工程师培养的理论基础

作者: 赵志群 赵鹏飞

[摘要]培养高素质的现场工程师,需要先进职业教育理论的指导。由此,有必要在总结梳理现有研究成果基础上,探讨“基于工作的职业教育学”理论。工作是职业教育学的重要研究对象,必须准确理解工作教育学视野下职业学习的内容。基于工作学习是现场工程师培养的基本学习理论,应特别关注工作场所学习,在此需要解决生产与学习、特定情境与普遍规律之间的矛盾,促进职业能力和职业道德共同发展,并提高企业指导教师的方法能力。

[关键词]基于工作学习;现场工程师;中国特色学徒制

[作者简介]赵志群(1966- ),男,河北石家庄人,北京师范大学教育学部,教授。(北京 100875)赵鹏飞(1962- ),男,云南洱源人,广东建设职业技术学院院长,教授。(广东 广州 510440)

[基金项目]本文系2022年国家社会科学基金教育学重点课题“职业本科教育的推进路径和实施策略研究”的部分研究成果。(课题批准号:AJA220022,课题主持人:曾天山)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)21-0005-08

教育部等五部门于2022年11月启动职业教育现场工程师专项培养计划,以中国特色学徒制为主要培养形式,探索培养具备工匠精神,精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师,这对职业教育人才培养工作提出了新的、更高的要求。要培养出高素质的现场工程师,既需要相关的实践经验,也需要科学理念和方法特别是先进职业教育理论的指导。传统的职业教育学在教育学理论的框架内开展研究,对指导现场工程师的培养是不够的。现场工程师教育需要“基于工作”的教育学理论指导,通过“基于工作、通过工作和为了创造性工作而实现人的全面发展”的职业教育,培养学生“从事某种职业或者实现职业发展所需要的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等职业综合素质和行动能力”。本文探讨基于工作的职业教育学理论,即“工作教育学”(work pedagogy),以期为现场工程师等高素质技术技能人才培养提供学理基础。

一、工作:职业教育学的重要研究对象

(一)工作的基本含义

工作有两方面的含义:客观上,它是可计算的生产要素,通过脑力或体力劳动的结果呈现出来(如产品或服务);主观上,人依据自己的能力和意愿进行工作,并以独特方式体验工作。职业教育学研究关注工作的主观因素,如能力、心理素质和工作关系。人在满足基本生存需要后,还希望得到社会的认可,需要相应的社会保障。只有按照个体不同的能力基础进行任务分配和提供回报,通过合理的方式促进能力发展,才能维护工作者的身心健康和尊严,保证劳动力的再生产和可持续发展。

(二)工作与职业社会化

信息技术发展给工作世界带来了很多不确定性,使得职业教育与工作的关系变得更为复杂,一次学习不再能够定终身,生涯发展成为“人与工作”的一个或连贯或不连贯的过程,即“职业社会化过程”①。学徒制人才培养是一个职业社会化过程,主要分三个阶段:一是工作前的社会化,学生(徒)形成针对职业的价值观、兴趣和能力,做出职业选择、接受职业教育并在结束时获得一份工作;二是工作中的社会化,学生(徒)在工作中认识和理解工作的内容、过程和结果,形成相应的人生观和价值观;三是工作外的社会化,包括岗位培训、待(失)业、转业和个人职业咨询经历②。生涯发展的断裂和不确定(失业、待业和部分灵活就业),有可能对职业的稳定发展产生负面影响。建立中国特色学徒制是解决我国当前存在的“技能错配”问题的重要措施。在学徒制中,学生(徒)根据企业需要和真实的工作环境调整学习的内容和方式,在自我的职业社会化过程中不断适应外部环境要求,形成独特的生涯发展模式。

(三)技术技能工作

尽管工作模式发生了巨大变化,但技术技能工作始终是企事业单位的重要组成部分。技术技能人才从事专业性工作,只有具备本领域的“专长”(Expertise),才能不被他人或机器取代,并维护其在特定历史条件下获得的相对优势和赖以生存的基础。一个专业的发展前景与其对应的工作岗位密切相关。通常,管理和技术岗位的工作满意度较高,而装配工等从事单调和重复性工作的满意度较低,良好的工作岗位可确保工作者的个人发展并降低其健康和失业风险。工程心理学(Engineering psychology,也称人因学)对职业教育人才培养制度设计具有重要的意义,建立有效的“人—机系统”是科学的专业设置、教学资源开发和实训岗位设计的基础,特别是以下方面的研究:

1.“时间—动作”研究。管理学家泰勒(F.W. Taylor)最先在英国钢铁厂对工人“铲”的活动进行研究,证明工具与工作效率间的关系;心理学家吉尔布雷恩夫妇(F. Gilbreth和L. Gilbreth)对工作绩效的研究分析发现,操作功能复杂的设备时必须深入考虑人与机器之间的关系。复杂的技术或服务性工作对人的能力提出了更高要求,现场工程师培养中需要关注感知、理解、判断和决策等更高层次能力的发展。

2.“人—机系统”。不同工作任务的“人—机系统”运作方式不同,学习完成任务的过程也不同。例如,对化工设备监控工作来说,监控比实际操作机器更容易疲劳。要具备足够的警惕和敏感性并及时发现故障、快速做出反应,需要对操作者和机器的功能进行科学分配,充分发挥人和机器的不同优势。“人—机系统”分析是基于工作学习中教学设计的基础。

3.信息技术、机器人与工作。信息技术提高了工作效率,但也导致工作人员技能下降等异化现象;机器人始终是“人—机系统”,需要人的设计、输入程序和维护保养;人工智能和元宇宙技术的发展,需要对下一代“人—机系统”进行重构。研究计算机、机器人与人类的互动方式,如任务的复杂程度、安全要求、空间限制和精确要求等,对岗位学习的设计和实施具有重要意义③,也是实习实训场地和“学习工厂”建设的基础。

4. 工作中人与人的关系。现场工程师在工作中需要与不同部门进行业务联系,他们下传指令,分派任务,提供技术指导,监督小组成员工作,考查和评审班组成员的技能水平和业绩能力,针对生产中的问题提出意见和建议,承担新员工培训,与顾客和供货商合作,了解产品标准和客户习惯。这需要处理多样化的人际关系,必须具备较强的专业沟通能力。

二、工作教育学视野下的职业学习内容

(一)技术

技术是人类借以改造和控制自然,满足其生存与发展所需的包括物质装置、技艺与知识在内的操作体系。不同的哲学派别对技术有不同的理解。芬伯格(A. Feenberg)将技术理论分为三个学派,即技术工具论、技术实体论和技术批判理论④;工程主义学派从内部分析技术,关注体现技术自身的逻辑;人文主义学派从外部透视和解释技术,关注技术与社会文化之间的互动⑤,其对技术的人文情怀,特别是对技术的工作属性的认识,对确定职业教育的课程内容有重要的影响。

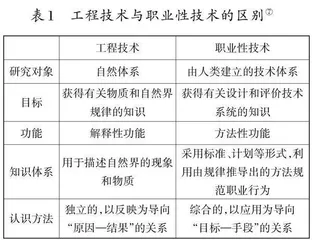

技术与社会需求有着密切的联系。除了自然科学和工具等客观事物外,技术还包括经验性知识、由不同文化导致的实现手段和经济社会利益体现方式等与人有关的因素。技术可以分为两类:一是与人的活动关系较小的工程技术,二是与人的职业活动关系密切的职业性技术。以电子电气技术为例,它表示工程科学的一个研究和实践领域,如通信、电路和自动控制等,具有建立在数学和物理学基础上的学科知识体系,可通过公式计算,再在实验室得到验证;而在职业实践中,职业性的电子电气技术表现为该领域实践工作者的生产或服务活动,是“能工巧匠”的知识和技能⑥,具体如表1所示。

职业性技术与工程技术有不同的逻辑体系和结构。理论上的电气技术并不代表企业实际中应用的电气技术,职业性技术必须克服工程学科在实践中的局限性,体现自然属性和社会属性的统一。

(二)关于职业教育的专业知识

人类通过对获得的数据和信息进行选择、联接和评估,形成长期记忆后产生了知识⑧。知识有多种分类方式,我国传统上把知识分为来自生产实践、社会实践和科学实验的知识;也有从组织层面、集体层面和个人层面对知识进行定义;认知心理学把知识分为陈述性知识和程序性知识⑨。根据知识的可意识性,哲学家波兰尼(M. Polanyi)把知识划分为显性知识和隐性知识,这对技术技能人才培养具有重要的意义。据此,以书面文字、图表和数学公式表述的是显性知识;而未被表述或难以言述的隐性知识是人们在直觉、判断、预感、思考、决策或行动等行为过程中形成的,不能被主体和外部观察者完全明确和描述⑩。隐性知识又被称为经验性知识或默会知识,它刻画了职业教育中理论和实践的复杂关系,为现场工程师培养的课程建设和教学设计提供了重要的理论基础。

按照隐性知识理论,职业能力不是简单的理论知识的应用,能力的获得不是通过语言传授,而是通过经验和实例在实践共同体中实现。据此,现场工程师的培养过程应注意以下特点:一是不可言明。专家在言语和行动之间存在明显的断裂,课程开发的关键不是怎样从理论上去界定特定的能力,而是怎样学习它们;对隐性知识的重构是“无意识的”,但可以将其作为一个教学命题来表述。二是无法形式化。即使当事人也无法用语言精确表达其专业行为,第三者(如教师)更无法用言语对此做出解释,将隐性知识进行显性化处理不但不现实,还会造成思维僵化并失去创新能力11。三是经验性。凯兴斯泰纳(Kerschensteiner)指出,靠背诵知识无法成为工匠,因为起决定作用的不是书本知识和记忆,而是在这个过程中逐渐发展起来的经验12。四是复杂性。即使没有专门的教学设计且缺乏有意识的探究,在完成复杂任务的过程中也能形成复杂的刺激结构13。

综上所述,现场工程师培养研究的重点不是如何传授抽象的专业知识,而是如何完成复杂工作任务。对此,既要考虑深思熟虑的因素,也要考虑直觉因素。只有全面掌握显性和隐性两方面的知识,人才会实现“职业成熟”,才能在复杂的工作世界中做出理智的判断和行动。

(三)技能与技艺

技能是在一定目标指导下,在已有知识和经验基础上经过反复练习形成的规则性的动作体系。初级技能经过有目的、有组织的反复练习后会趋向自动化,达到技巧性技能阶段。技艺是人在工具和材料使用中的才智、技术或品质性手艺,也可以理解为“身体技术”。特殊的身体技术对特定的职业具有特别的意义,工作效率是评判身体技术的主要指标,它是技能训练的结果,表现为熟练程度、精准度或速度等。技艺的提高,常常是身体技术经由社会权威进行干预或组合的结果14。身体技术的学习是复杂的生理、心理和社会学问题,学习效率高低与心理和社会因素有大的关系,这与学徒文化有关。例如,拜师仪式可使学徒工意识到手工技艺的崇高和尊严,对工匠意识的建立和技艺传承具有积极的意义。技艺提高常常与传统文化有关,如中国文化对“气”和“经络”的见解,也是人类需要挖掘的宝藏。

(四)职业道德、职业认同与职业伦理

职业道德是高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的重要特质,是现场工程师培养的重要目标。我国传统上强调职业道德对从业人员的约束和规范作用,但随着社会的发展,青年一代对职业道德的理解呈现出“社会本位”和“个人本位”相结合的趋势。他们不再单纯从对人的约束角度理解职业道德,而是更多从个人主观层面理解职业道德,这是值得关注的。

在对与职业道德相关的动机和情感因素进行讨论时,需要关注两个重要概念,即职业认同感和职业承诺。职业认同感(Identity)是个体对所从事职业的目标、社会价值及相关因素的肯定性评价,即在多大程度上认为自己的职业角色是重要的、有吸引力的。职业认同感发展的前提是具备主观愿望,即具有“承诺”(Commitment)。承诺有多种类型,如职业承诺、组织承诺和工作承诺,分别指人与职业、企业或工作的感情上的联系。职业承诺是个体对职业的认同和情感依赖,对职业道德的建立具有重要的影响,对此学徒制可以发挥重要的促进作用。