中国—东盟30年职业教育国际化研究进展及趋向

作者: 王忠昌 侯佳

[摘要]通过选取中国知网数据库的中文核心期刊和CSSCI来源期刊中关于“东盟职业教育”的代表性研究文献,借助Cite Space6.1.R3软件,对1991—2021年研究文献的发文量、作者、机构、期刊等进行统计分析,梳理中国—东盟30年“东盟职业教育”领域研究的热点、脉络、阶段及趋势,发现在东盟职业教育研究领域尚未形成较为成熟的学术团队,研究机构学术合作网络较为松散,研究方法以定性研究为主,研究主题政策导向较为明显,研究内容注重宏观的主题性研究。由此,加强中国—东盟职业教育的共同体研究、国别研究、组织研究、标准研究、比较研究等领域的研究,是当前及今后一段时期深化新时代中国—东盟职业教育开放合作的重要趋向。

[关键词]中国—东盟;职业教育;国际化

[作者简介]王忠昌(1985- ),男,山东沂南人,南宁师范大学职业技术师范学院院长助理、中国—东盟职业教育研究中心副主任,副研究员,博士,硕士生导师;侯佳(1998- ),女,山东滨州人,南宁师范大学职业技术教育学院在读硕士。(广西 南宁 530001)

[基金项目]本文系2023年广西高等学校千名中青年骨干教师培育计划人文社会科学类立项课题“部省共建视域下中国—东盟职业教育国际比较研究”的阶段性研究成果。(课题编号:2023QGRW038,课题主持人:王忠昌)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)23-0013-09

2021年11月,国家主席习近平出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会,正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系,强调构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。职业教育作为构建中国—东盟命运共同体的重要组成部分,已成为当下学者们关注的焦点和研究热点,相关研究成果相继涌现。为此,本文以Cite Space6.1.R3为研究工具对1991—2021年东盟职业教育研究文献进行统计分析,梳理整体发展脉络和揭示研究热点主题,并结合文献进行阶段划分。同时,总结目前东盟职业教育研究领域的重点与局限性,展望未来研究方向,为中国—东盟职业教育合作提供新的思路。

一、数据来源与结果分析

本研究选取中国知网数据库(CNKI)的中文核心期刊和CSSCI来源期刊,在高级检索中选取“篇名”的主题检索,将检索词设定为“东盟&职业教育”“东盟&职教”“东盟&职业”“东盟&技术教育”“东盟&高职”“东盟&中职”等。检索时间为1991—2021年,剔除会议报道、成果介绍、卷首语、无作者及内容无关等与研究不符条目,最后选出具有代表性的160篇论文作为研究样本。在此基础上,借助Cite Space工具对1991—2021年东盟职业教育研究领域的发文量、作者、发文机构、发文期刊等进行具体分析。

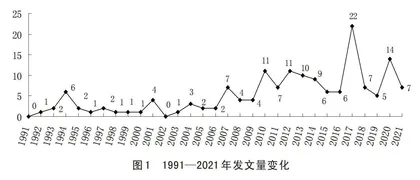

(一)发文量统计分析

自1991年中国与东盟建立对话关系以来,关于东盟职业教育的研究成果逐渐涌现(见图1)。其中,第一篇是唐虔在《教育与职业》上发表的《泰国的非正规职业技术教育》一文。具体来看,2010年以前,东盟职业教育研究的发文量较少,大部分在5篇以下,并且变化幅度不大。自2010年中国—东盟自由贸易区建立以来,发文量逐渐增多,并于2017年达到巅峰。2017年以后,发文量有所减少,但总体呈波浪上升状态。长期以来,我国有关东盟职业教育国别研究的文献数量较少,超过10篇的仅新加坡1个国家,印尼、菲律宾、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南7个东盟国家的发文量均在5篇以下。这说明在过去30年中,我国对东盟职业教育的国别研究比较薄弱,尤其在文莱、老挝、缅甸职业教育研究方面仍存在空白地带。

(二)作者分析

“Cite Space作者共现分析可以识别出一个研究领域的核心人物及研究人员之间的合作、互引关系。”①运行Cite Space,得到N=201,E=111,Density=0.0055的作者合作网络图谱,说明东盟职业教育研究人员之间尚未形成紧密的合作关系。具体来看,合作关系比较紧密的是北京师范大学的白滨团队、南宁师范大学的王忠昌团队以及吉林工程技术师范学院的李玉静团队,其余大多是独立研究。根据普赖斯定律可以确定东盟职业教育研究的核心作者,公式为M≈0.749√N max,经计算M≈2,发文量达到2篇以上的作者共24位,其中前四位分别是白滨(发文5篇)、王忠昌(发文4篇)、李玉静(发文3篇)、刘雪梅(发文3篇)。除此之外,根据核心作者的发文量还可以确定该领域是否形成核心作者群,经计算该领域核心作者总发文量仅占论文总数的34%,远不足总发文量的一半。这说明东盟职业教育研究人员彼此在发文量上差距不大,尚未出现比较权威的领军人物,也未形成核心作者群。可见,东盟职业教育领域尚缺乏联系紧密的研究团队和核心作者群,这也是造成目前东盟职业教育研究比较薄弱的主要原因。

(三)发文机构分析

对文献发文机构进行合作网络分析,可以反映出东盟职业教育领域科研力量的单位性质、地域分布等特点。将已整理数据导入软件,得到N=163,E=54,Density=0.0041的研究机构合作网络图谱,可以看出大部分发文机构都自成体系,与其他机构联系较少。这表明东盟职业教育领域相对封闭,尚未形成较为紧密的学术合作网络。南宁师范大学和北京师范大学职业与成人教育研究所是该领域发文量最多的研究机构,自1991年至今共发文5篇。其中,南宁师范大学首篇是张博闻等的《〈阶梯化教育法案〉:菲律宾职业技术教育改革与启示》,该文主要分析了法案的颁布背景及核心特点,也是国内最早分析东盟职业教育政策的研究成果之一。北京师范大学职业与成人教育研究所最早研究成果是李俊等的《马来西亚职业技术教育的现状与挑战》,该机构侧重东盟职业教育国别研究,在菲律宾、文莱、柬埔寨等国家的职业教育研究上均取得了一定的成果。其他发文量在4篇以上的研究机构有广西职业技术学院、同济大学和浙江金融职业学院。可以发现,东盟职业教育领域科研机构主要位于广西等重要节点省份以及华北、华东等经济较发达地区。

(四)发文期刊分析

对发文期刊进行统计分析能够较清楚地了解东盟职业教育研究文献的质量水平和分布领域。总的来说,职业教育领域《职业技术教育》《教育与职业》《中国职业技术教育》《职教论坛》四本核心期刊是东盟职业教育研究的重要园地,发文量占样本总量的63.8%。成人教育领域《中国成人教育》《成人教育》共发表12篇,发文量占样本总量的7.5%。大教育领域内的期刊较少发表东盟职业教育研究的相关论文,这说明该领域研究成果尚未在教育界引起足够关注。并且在所有的发文期刊中,仅有《中国高教研究》《外国教育研究》《比较教育研究》《现代教育管理》《求实》五本CSSCI来源期刊,发文量占样本总量的7.5%。虽然东盟职业教育研究文献的数量得到一定增长,但是研究成果的质量仍有待提升,分布领域仍有待拓展。

(五)整体发展脉络分析

分析各年份共现关键词数量的变化可以判断该领域研究内容的广度,进而分析该领域的整体发展态势。通过提取1991—2021年东盟职业教育研究文献的关键词,共得到221个。具体来看,2009年以前,关于东盟职业教育研究文献的关键词较少,主要侧重于“新加坡”“职业教育”“东盟”“高职教育”等词汇,研究内容比较单一。2010年,随着研究文献数量的增多,关键词数量也迅速增加,说明该领域研究受到关注并充满活力,研究内容也开始多样化,诸如“课程衔接”“教材”“技能证书”等内容开始受到关注。2017年,关键词数量达到高峰值,“一带一路”“教育合作”“师资培训”“内部治理”等内容开始受到关注。这种趋势充分反映了学者对东盟职业教育领域研究从开始到积极关注再到逐步稳定、理性发展的态势。

(六)研究热点主题分析

“关键词作为一篇文献中内容的核心凝练,某一领域关键词出现频率较高就反映了这一领域的研究热点。”②对关键词进行聚类分析,得到Q=0.8175>0.3的关键词聚类网络图谱,呈现出新加坡、职业教育、教学工厂、高职、高职教育、菲律宾、启示、高职院校、泰国、东盟、马来西亚、越南12个聚类。对各聚类中的关键词进行统计发现,各聚类研究内容存在交叉。经过进一步的整理归纳,可以将东盟职业教育研究概括为“国际合作”“教学改革”“质量保障”“教育主体”4个主题领域。

“国际合作”领域包括“国际化”“教育合作”“合作机制”“一带一路”等关键词。学者们普遍认为积极推进中国—东盟的职业教育区域性国际合作是构筑中国—东盟命运共同体的重要内容和必要特征。为此,学者们积极探讨中国—东盟职业教育合作的背景、动因及价值等,为进一步探索合作机制提供了理论基础。2017年,开始探索“一带一路”背景下中国—东盟职业教育的合作机制,其代表性观点主要包括完善顶层机制、建立信息共享平台、以培养项目为依托等。

“教学改革”领域包括“校企合作”“教学模式”“师资”“专业设置”“一体化”等关键词。我国学者最早借鉴新加坡的“教学工厂”模式,从课程设置、教师教学、学生学习等方面对我国高职教学模式提出调整。例如,蒋家宁、徐秀维通过将新加坡“教学工厂”与我国“工学结合”教学模式进行比较,提出我国在借鉴教学工厂理念时,要考虑到我国国情和职业教育发展特点,创造性地运用“教学工厂”理念。2017年,习近平总书记在十九大报告中提出“深化产教融合”,同年12月国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》,由此“产教融合”成为职业教育教学改革的重点研究方向。

“质量保障”领域包括“质量”“内部监控”“品牌战略”“职教发展”“多元管理”等关键词。学者们探讨了菲律宾、泰国、新加坡等国家的职业教育发展进程,分析了老挝、泰国、印度尼西亚等国家加强质量管理的措施与成效,并提出“我国需从加大经费投入力度、提升办学条件、强调技能培养以及加强认证与评估等方面完善职业教育质量保障体系”③。

“教育主体”领域包括“普通教育”“高职”“高职教育”“高职院校”等关键词。学者们探讨了泰国、新加坡等国家普通教育与职业教育的分流制度,为我国建立普职融通的教育立交桥提供经验借鉴。从中心性来看,“高职”“高职教育”“高职院校”关键词中心性均大于0.1,说明我国学者主要研究高职教育的国际化,对中职教育的关注不足。这主要有三个原因:一是新加坡“教学工厂”是一种高职院校的教学模式;二是我国高职院校在职业教育国际化方面具有一定的引领性;三是我国高职院校的科研队伍比中职院校更雄厚。

(七)研究发展阶段分析

研究发展阶段是东盟职业教育研究领域演进与变迁的重要维度,通过关键词突现、时区变化等功能可以判断不同时期的研究特征。突现关键词是某一个时间段内被引频次突然增多的关键词,可以展示东盟职业教育的阶段性研究领域,东盟职业教育研究共得到9个突现关键词(见图2)。其中,“马来西亚”影响周期在1994—1997年,是学者们关注东盟职业教育研究出现的最早前沿领域。“启示”影响周期最长,从2001年持续到2012年,说明前期我国以介绍东盟职业教育为主,注重学习他国职业教育改革经验。“新加坡”在2008—2009年突现率最高,2008年全国职业教育发展论坛就校企共建人才培养模式、核心课程等进行了讨论,为此学者们在该阶段对新加坡教学模式的相关研究热度最高。“校企合作”“高职教育”在2011—2016年突现率最高,原因是我国在2010年提出促进企业参与职业教育的办学并推动校企合作的制度化,2014年又提出“建成一批世界一流的职业院校和骨干专业”。2017年我国开展了主题为“共建现代职业教育,共享‘一带一路’繁荣”的中国—东盟职业教育联展暨论坛。2021年在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上,正式确立东盟为我国的全面战略伙伴。因此,“一带一路”“东盟”在2017—2021年再次受到关注,同时中国—东盟职业教育合作成为目前研究的主要发展趋势。

除此之外,关键词时区图谱还可以反映东盟职业教育研究主题的演变,进而判断东盟职业教育的发展阶段。结合高频关键词出现年份、聚类时区分布以及国家相关政策的实施动态分析,可以将东盟职业教育划分为三个阶段。