以赛为枢:职业院校“产赛教”深度融合的逻辑理路与路径创新

作者: 赵婵娟 徐小容 陈章

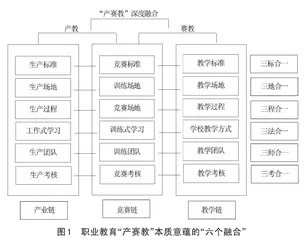

[摘要]“产赛教”深度融合模式以技能大赛为枢纽与手段,将生产空间、竞赛空间、教学空间进行对应与融汇,将职业教育置于企业、政府、技能大赛和职业院校相互构联形成的“产赛教”网络,其核心价值在于以竞赛平台为枢纽,推动职业教育并轨于产业发展方向,完成经济资本、文化资本与社会(政治)资本的交换、转化,通过良性互动与可持续循环,实现资本的增值,共同推动职业教育的产教深度融合。“产赛教”深度融合必须紧扣其发展的关键要素,立足于中观层面,改革职业教育内部资源,实现“三标”“三地”“三程”“三法”“三师”“三考”六个方面的融合,科学制定课程标准,改革推动实践教学效益,构建多元化评价体系。

[关键词]职业教育;“产赛教”深度融合模式;逻辑理路;路径创新

[作者简介]赵婵娟(1982- ),女,重庆人,重庆三峡职业学院,副教授,硕士。(重庆 404155)徐小容(1986- ),女,四川南充人,西南大学西南民族教育与心理研究中心,副教授,博士,硕士生导师。(重庆 400700)陈章(1963- ),男,重庆人,重庆三峡职业学院党委书记,副教授。(重庆 404155)

[基金项目]本文系2020年度重庆市高等教育教学改革重点项目“以赛为枢,‘产赛教’深度融合模式下的专业核心课程教学改革与实践——以动物药学专业《中兽医药物与方剂课程》为例”(项目编号:202151)和2019年度重庆市高等教育教学改革重大项目“三峡库区职业教育‘产赛教’融合人才培养模式改革与实践”(项目编号:191042)的研究成果。

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)03-0054-06

我国正处于一个转型升级的战略关键期,对具有工匠精神的高技术技能人才的需求日益迫切。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《国家职业教育改革实施方案》《国家产教融合建设试点实施方案》的陆续出台,也明确了产教融合是充分体现职业教育类型与培养优质人才的关键。因此,产教融合改革已成为人力资源供给侧结构性改革的战略任务,以及新时代职业教育改革和人才开发培养的关键助力和重要部分。然而,诸多的研究分析却展现出产教融合过程中高等职业教育在专业设置等方面与当地经济结构的耦合性不强,与区域产业转型升级不相适应,产教供需的双向对接困难重重等现实问题。就目前而言,产教融合在体制机制、融合模式、培养目标、课程设置和评价体系等方面仍缺乏行之有效、长期稳定的人才培养模式。

2008年全国首届职业院校技能大赛成功举办,随之带动省、校相关层级赛事,逐步建立了职业教育技能新序列,技能大赛在人才培养质量中的作用日益彰显。“弘扬职业精神,凸显职业技能与工匠精神”的技能大赛成为对接产业、促进产教融合、校企合作和人才培养模式改革的关键助力与枢纽,亦成为我国职业院校工匠精神培育的展示平台。因此,充分融合产业、技能大赛与教学的“产赛教”深度融合人才培养模式,成为职业教育探索产教深度融合的全新路径,亦是本课题的主要研究方向与探索目标。

一、职业院校“产赛教”深度融合的意涵诠释

职业院校“产赛教”融合是指以基于专业,对接产业,面向生产实际的高质量技术技能人才培养的过程控制、质量提升与目标实现的统一。其内涵是以具备工匠精神的高质量技术技能人才培养为目的,人才培养质量提升为目标,充分发挥技能大赛在产教融合中的枢纽作用,以技能大赛带动产业、职业教育同步发展的人才培养模式。而从其外延层面来看,职业院校“产赛教”融合是为破除职业教育“孤立”与“封闭”的现实,在人才培养模式的本质核心上体现“融合”二字,并通过“产赛”“赛教”助推产业链、大赛链、教育链深度对接,实现“三标”“三地”“三程”“三法”“三师”“三考”的深度融合与统一(见图1)。通过这“六个融合”,职业院校可以及时将产业布局与发展的前瞻性信息,企业生产与经营的新工艺、新规范、新技术,技能大赛中内蕴的专业建设与人才培养模式改革的新动向、新理念、新标准、新要求融入教育教学过程,转化为办学资源,建立起集教学、竞赛、生产于一体的广域空间,完成生产要素、竞赛资源与职业院校育人体系的有机整合与相互转化,成为人才培养模式整体性变革与促进产教深度融合的有力支撑。

二、职业院校“产赛教”深度融合的价值意蕴

“产赛教”深度融合模式离不开政府、行业企业、学校和社会的协同联动,离不开社会、经济与教育三者间的跨界联动。“产赛教”深度融合模式所构建的广域教学空间,实质上是将职业教育置于企业、政府、技能大赛和职业院校相互构联形成的“产赛教”网络。由此,构建一个以竞赛为枢纽,经济、社会、竞赛与教育相互交织的立体网络构型(见图2)。在这一立体网络构型中,“产赛教”深度融合的核心价值在于以竞赛平台为枢纽,推动职业教育并轨于产业发展方向,完成经济资本、文化资本与社会(政治)资本的交换、转化,从而促进“产赛教”网络形成良性互动与可持续循环,实现资本的增值,共同推动职业教育的产教深度融合。

(一)“产赛教”深度融合下经济资本的增值与转化

经济社会发展的主体是企业。从经济学的角度来看,能在“产赛教”网络中获得经济资本的增值,是促使企业积极成为“产赛教”网络成员的关键动力。“产赛教”深度融合模式通过集约化与个别化相结合的方式,充分将国内外龙头企业、隐形冠军企业以及区域优质企业的生产要素有机整合至“产赛教”网络中,进而引发经济资本与文化资本的相互转换,实现企业经济资本的不断增值。

1.以赛为枢,完成经济资本的投入。“产赛教”深度融合模式中,经济资本的投入主要通过间接投入与直接投入两种方式实现:一方面,在国赛组委会的领导与组织下,通过赛事规划与指导、大赛设计、赛标拟定等环节,将国内外的龙头企业、隐性冠军企业和行业协会汇聚起来,以一种节俭、约束、高效的价值取向统一配置国家级优质企业的生产要素,经济资本以集约化的形式完成间接投入。另一方面,行业企业直接与职业院校对接,职业院校在国赛准备过程中,围绕赛标解读、赛场配置、技能指导等重难点问题,有针对性地引入区域内外优质企业的物力和人力资本投入,完成经济资本的个别化投入。

2.以赛为枢,完成经济资本的增值。“产赛教”深度融合模式中,企业经济资本的增值主要体现在两个方面:一是补充人力资本。通过竞赛平台展示学校教学成果与技能水平,国家级、区域级优质企业将技能大赛获奖者和选拔赛中的优秀选手直接招聘为企业员工,通过人力资源的补充与完善,实现经济资本的增值。二是借助技能大赛扩大企业的社会影响力。企业通过比赛期间以及备赛过程中的赞助与指导、展示与交流、成果与宣传等完成企业广告宣传、实力展现,以扩大企业社会影响力的方式间接提升其经济资本。

(二)“产赛教”深度融合下文化资本的有效提升与增值

文化资本,即指“任何与文化及文化活动有关的有形及无形资产”①,其有“身体化形态、客观化形态和制度化形态”②三种存在形态。“身体化形态”是文化资本的第一种形态,即采取了我们称之为文化、教育、修养的形式,通过家庭环境及学校教育获得并成为精神与身体一部分的知识、教养、技能、趣味及感性等文化产物。“客观化形态”是文化资本的第二种形态,具备物质性与象征性两种形式。就其物质性方面而言,表现为经济资本;就其象征性方面而言,则表现为文化资本,特指“绘画、古董、道具、工具及机械等物质性文化财富”③。“制度化形态”是文化资本的第三种形态,体现在特定的制度安排上,如教育资格认定规定等;也是一种通过社会制度认可而形成的资本,如学历文凭、职称以及各种证书等,具有合法性和标准性。并且,布迪厄理论允许文化资本能较为简易地被转变成经济资本,经由对成就在制度上的等级给定其金钱价值。

1.以赛为枢,完成经济资本的引入和经济—文化资本的互转与增值。学校在文化资本中占据主体。学校积极构建“产赛教”深度融合模式,借助全国职业院校技能大赛平台,引入企业投入经济资本,有效推进与提升学校专业、课程、教材、实训室等“客观化形态”文化资本,以及学生工匠精神和技术技能等文化资本的转化,实现文化资本的增值。

2.以赛为枢,促进文化资本三种形态的自我转化。职业院校通过各种教育教学活动和技能训练实现文化资本“身体化形态”向“客观化形态”转化,借助参加技能大赛以及获得的各种奖励与证书实现文化资本“客观化形态”向“制度化形态”转化,最终实现文化资本的增值与人才培养质量、效益的全面提升。

(三)“产赛教”深度融合下社会资本的激活与增值

布迪厄理论认为,“社会资本是实际或潜在资源的集合体”④,“社会关系网络是存在于一定的组织和工作之中的关系网络,并且通过体制化的制度措施来巩固和加强”⑤。在“产赛教”深度融合模式中,政府部门以技能大赛为枢纽,将产业、行业企业、学校等整合为社会资源集合体,彼此关联与熟识,成为拥有庞大社会资本量的职业教育“产赛教”网络。

“社会资本是通过经济—文化资本在‘无休止的社会交往’中的转换而被创造并维持的”⑥。社会资本是经济和文化资本的增效器,“它从集体性拥有的资本的角度为每个成员提供支持”⑦。以技能大赛为枢纽,汇集行业新技术、新标准、先进价值观念完成与职业教育发展要素、办学理念、教育教学的有效融合,企业经济资本与职业院校文化资本完成深度交往与相互转换,政府、企业、学校及社会各方资源的汇集与联系不断扩大和增强。“产赛教”网络各主体活动越频繁,社会资本量扩充越大,同时证明经济资本与文化资本互换越频繁,社会资本—经济资本—文化资本三者的同步互动与增值得以实现。

三、职业院校“产赛教”深度融合的逻辑理路

“产赛教”深度融合模式以技能大赛为枢纽与手段,将生产空间、竞赛空间、教学空间进行对应与融汇,实现企业生产、技能大赛、学校教育的全系统、全方位、全过程的结构性与过程性融合。

(一)以赛为枢,服务产教

竞赛空间可带动产业空间、教学空间完成更深层次的融合。以技能大赛作为枢纽与桥梁,可促进职业院校和企业实现良性互动与更深层次的交流,实现产业与教学衔接。此外,生产空间、竞赛空间、教学空间三者的融合,可不断引领与推动职业院校的专业建设。其一,通过技能大赛,实现产业标准、教学标准与竞赛标准的完美对接,以竞赛空间的竞技水平带动参赛学生技术技能水平的提升,进一步引导与促进教学空间建立常态化、长效化的刻意训练机制,并将其贯穿于学习“全过程”,渗透至技术技能学习的“全科目”之中,同时在校园文化中融入学生精湛技术与工匠精神的极致要求,完成以高规格竞赛空间对高质量教学空间发展的促进。其二,通过技能大赛服务产业空间与教学空间,将二者需求进行有效衔接与融合,通过“校、省(市)、国”三级选拔体系与“人人参与、专业覆盖、层层选拔”的人才培养选拔形式,实现教学空间中技能大众化、常规化与实质化,以及产业空间对人才需求的满足。

(二)赛产互通,立足教学

以高质量的产业空间、竞赛空间推动学校建立高水平的教学空间,可以为人才培养模式的综合性改革提供实践平台与现实支撑,建立集生产空间、竞赛空间与教学空间于一体的广域教学空间。其一,标准融合。将生产标准、竞赛标准融入教学标准,对企业生产与技能大赛中内蕴的最新技术点、技能训练点、工匠精神与教材内容等进行统筹设计,促进教学空间中技师素质、生产标准、竞赛标准与教学标准的同步化,生产技术、竞赛内容与教学内容的一致性,形成以工匠精神与技术技能为核心的教学体系。其二,场地融合。将生产场地、竞赛场地作为教学实训场地的建设标准,推进实训条件的改造升级,同时促进企业实训基地的空间延伸与拓展,促进教学空间中生产车间、赛场条件与实训条件的完全匹配,建立以生产车间为标准的教学环境体系。其三,过程融合。将以高技术技能为核心的生产过程、以竞争性与水平展示为重点的竞赛过程有效融入学校的教学过程,构成产即赛、赛即教、教即产“三程”合一。其四,方式融合。将以高技术技能为基础形成的企业工作式学习与适应技能大赛“挑战性”“反馈性”“高强度”的刻意训练融合,共同促进教学方式的提升,实现工作式学习、训练式学习与学校教学方式的一体化。其五,教师素质融合。将车间技师所具备的精湛技术技能与精益求精的工匠精神、大赛导师所拥有的技能训练与指导能力转化为学校全体教师的职业素质,以推动教师队伍质量的整体提升,构建一支集技师、导师、教师素质于一身的“三师型”高素质教师队伍。其六,教学评价融合。将职业岗位能力测评体系、技能大赛评价体系转化为学校教学评价体系,完成企业评价、大赛评价与教学评价的一体化,形成以职业岗位能力评价为主体的教学评价体系。