职业教育适应经济社会发展需要的理论阐释与实证研究

作者: 袁征

[摘要]新职业教育法对职业教育适应性进行了法理界定,是理解职业教育适应经济社会发展需要“是什么”的学理基础。文章结合产业发展、就业人员、职业教育相关统计数据的分析,从产业结构调整、就业人员变化的视角解读职业教育“为什么”要适应经济社会发展。从职业教育学校、职业教育学生、职业教育学校专任教师的发展变化解读职业教育适应经济社会发展需要过程中实现了“怎么样”的变革发展。最后,基于上述理论研究和实证分析,提出职业教育适应经济社会发展需要的政策建议。

[关键词]职业教育;适应性;经济社会发展需要;技术技能人才成长规律

[作者简介]袁征(1986- ),女,山东邹平人,山东管理学院,讲师,硕士。(山东 济南 250357)

[基金项目]本文系2018年山东省社会科学规划项目“新旧动能转换背景下山东省农民工就业质量提升研究”(课题编号:18CQXJ16)和2018年山东省高等学校科研发展计划项目“新旧动能转换背景下山东省新生代农民工就业质量研究”(课题编号:J18RA188)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)19-0035-06

一、职业教育适应经济社会发展需要的学理溯源

职业教育要适应经济社会发展需要,必须科学理解职业教育适应性的内涵。2022年4月20日,十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过新修订的《中华人民共和国职业教育法》,并于2022年5月1日起施行。新职业教育法第三条明确规定“增强职业教育适应性”。职业教育适应性是富有丰富内涵和极具时代价值的真命题。如何理解职业教育适应性,并在大力发展职业教育中增强职业教育适应性,是推进我国职业教育改革、持续提高职业教育质量的重要内容,也是阐释职业教育适应经济社会发展需要的学理基础。文章认为,理解职业教育适应性可以从新职业教育法中要“建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要”和“符合技术技能人才成长规律的职业教育制度体系”的规定出发,结合“坚持面向市场、促进就业,坚持面向实践、强化能力,坚持面向人人、因材施教”的三个“面向”进行剖析。

综合以上法律明文表述,职业教育适应性可以解读为职业教育既要适应经济社会发展需要,也要遵循技术技能人才成长规律。从实践逻辑上分析,职业教育以适应“社会主义市场经济和社会发展”为逻辑起点,以遵循“技术技能人才成长规律”为逻辑进路。职业教育与经济社会发展密不可分。一方面,职业教育适应经济社会发展规律可以理解为适应经济发展方式转变、产业结构调整的需要;另一方面,职业教育遵循技术技能人才成长规律可以理解为满足人民多样化职业教育需求和人的全面发展要求。

由此可见,职业教育适应性具有“一个理论概念、两重实践内涵”的价值意蕴。“一个理论概念”,即职业教育适应性是一个科学命题;“两重实践内涵”,即职业教育适应性始于适应经济社会发展需要的经济改革实践过程,也同步实现自身教育体系高质量发展的教育改革实践过程。因此,解读职业教育适应经济社会发展需要,应该以职业教育适应性是一个科学命题为学理依据,从适应经济社会发展和适应职业教育规律的两重实践内涵出发进行全面阐释。

文章选取《中国统计年鉴(2021)》中产业发展、就业人员、职业教育相关统计数据进行数理研究,据此对职业教育适应经济社会发展需要的现实动因和政策创新进行分析。在此基础上,从适应经济社会发展需要和遵循技术技能人才成长规律两个维度出发,阐释职业教育适应经济社会发展的内在变革和发展进程,并指出职业教育适应经济社会发展需要的实践启示。

二、职业教育适应经济社会发展需要的现实动因和政策创新

1.职业教育适应经济社会发展需要的现实动因。进入21世纪以来,我国经济社会发展经历了从“加速发展”到“又快又好发展”,后到“又好又快发展”,再到新时代“高质量发展”的转变。2001—2020年,我国国民经济发展迅速,产业结构实时动态不断发展变化。与之相应的,产业结构的发展变化也带动产业中就业人员的不断流动。

按照三次产业划分,2001—2020年,我国产业结构经历了一个不断优化的过程。第一产业总体趋势呈现下降的特征,产业比重从2001年的50%下降至2020年的23.6%。第二产业呈现出先升后降复升的发展特征,从2001年的22.3%上升至2012年的30.4%之后,又下降至2019年的28.2%,并在2020年增长至28.7%。第三产业从2001年的27.7%增长至2020年的47.7%,一直处于上升态势。20年间,我国产业结构经历了从“一三二”到“三一二”再到“三二一”的发展转变过程。同时,不同产业的就业人员数量也呈现出不同的发展变化规律。我国三大产业的就业人员总数呈现出先升后降的发展态势,从2001年的72798万人增长至2014年的76349万人,随后逐年减少至2020年的75064万人。具体到各个产业,于第一产业而言,就业人员数量从2001年的36399万人减少至2020年的17715万人,一直处于下降趋势;于第二产业而言,就业人员数量从2001年的16234万人增长至2012年的23226万人,随后下降至2020年的21543万人,呈现出先增后减的变化特征;于第三产业而言,就业人员数量从2001年的20165万人上升至2020年的35806万人,一直处于上升态势。

从国民经济产业结构演进历程来看,产业结构从“一三二”到“三一二”再到“三二一”的动态发展变化进程客观上需要与产业规模相适应的产业工人队伍。从2001—2020年三次产业就业人员数量的跨界流动转移来看,就业人员从劳动密集型产业、资源密集型产业向技术密集型产业转移,就业人员需要掌握与产业发展层次相适应的技术技能。历史发展证明,国民经济规模发展、产业结构优化升级、就业人员跨界转移都需要职业教育体系做出响应。职业教育在规模和结构上做出适应性调整,符合经济转型发展、产业结构变迁、就业人员流动的实践逻辑。

2.职业教育适应经济社会发展需要的政策创新。党的十九大以来,党中央、国务院推出了一系列职业教育改革发展的重大举措。2019年的《国家职业教育改革实施方案》聚焦职业教育的“深化改革”,2020年的《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》着眼于职业教育的“提质增优”,2021年的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》定位职业教育的“高质量发展”。三个文件层次分明、相互衔接、逐级递进地为职业教育改革发展搭建了系统性、科学性、规范性的政策框架。

为了更加直观地透视职业教育适应经济社会发展需要的政策创新,文章以《普通高等学校高等职业教育专科(专业)目录(2015年)》(以下简称2015版《目录》)和《职业教育专业目录(2021年)》(以下简称新版《目录》)为例进行分析阐释。2015版《目录》中职业教育适应经济社会发展需要体现在以下两个方面:一是2015版《目录》适应经济社会发展需要,以产业、行业分类为主要依据进行修订,设置了“专业方向举例”和“主要对应职业类别”。二是2015版《目录》遵循技术技能人才成长规律,为职业教育专科专业明确了“衔接中职专业”和“接续本科专业”。通过专业大类对应产业、专业类对应行业、专业对应职业岗位群或技术领域,将经济社会场域的需求与职业教育场域的供给有机融合,以此提高职业教育适应性。

新版《目录》在我国推动职业教育高质量发展的时代背景下研制出台。新版《目录》中职业教育适应经济社会发展需要体现在以下三个方面:一是对接产业,对应职业,服务就业。新版《目录》覆盖国际产业分类中的41个工业大类和我国职业分类,立足职业教育供给侧结构性改革与经济社会发展需求侧引领的有机统一,致力于实现职业教育改革与产业结构调整的互动协同。二是遵循规律,融通贯通,与时俱进。新版《目录》遵循职业教育规律,坚持职业教育类型特征,通过专业分类和一体化设计实现职业教育贯通。对接现代产业体系,提高职业教育人才供给与新职业场景人才需求的匹配度。三是科学升级,开放包容,创新发展。新版《目录》基于前瞻性发展理念设置数字产业相关专业,通过对专业设置的数字化升级,提升职业教育人才培养质量,适应高质量发展阶段数字化转型需求,契合未来技术技能创新发展趋势。

通过以上研究分析可以发现,在2015版《目录》和新版《目录》中,职业教育适应性体现在职业教育专业建设对产业类别和职业分类的精准适应上。在构建现代职业教育体系过程中,教育主管部门会因势利导、循序渐进地推出优化职业教育内部体系和对接经济社会外部需求的发展政策。

三、职业教育适应经济社会发展需要的内在变革和发展进程

进入21世纪以来,我国逐步建立起世界上最大的职业教育体系。职业教育适应经济社会发展需要的内在变革和发展进程集中体现在中国特色职业教育制度体系的日臻完善之中,可以从职业教育学校、职业教育学生、职业教育学校专任教师的发展变化等方面进行生动直观和翔实可信的解读。

1.职业教育学校的发展变化。2001—2020年,我国职业教育学校总体数量减少,职业教育学校的总体数量由19273所下降至11374所。高职(专科)院校逐年增加,中等职业学校和职业初中逐年减少。20年间,我国职业教育适应经济社会发展需要,办学层次不断提升,发展质量持续提高。

2.职业教育学生的发展变化。2001—2020年,职业教育人才培养发生了天翻地覆的变化,高职(专科)院校、中等职业学校、职业初中的人才培养总体规模实现了巨大的人数增长。契合国民经济发展质量的提高和产业结构的不断优化升级,我国职业教育技术技能人才培养质量越来越高的发展趋势日趋明显。

3.职业教育学校专任教师的发展变化。2001—2020年,职业教育学校专任教师数量实现了大幅度的提升,由2001年的89.9万人增长至2020年的141.3万人。在师资力量结构上,高职(专科)院校专任教师数量一直处于高位增长;中等职业学校专任教师数量总体上实现增长,但增长幅度不大;职业初中专任教师数量则是在一直减少。职业教育学校专任教师数量的提升主要在高职(专科)院校,这是适应高职(专科)院校扩招的必然结果。

通过对职业教育学校、职业教育学生、职业教育学校专任教师发展变化的梳理分析可以发现,2001—2020年,我国职业教育适应经济社会发展需要,遵循技术技能人才成长规律实现了高职(专科)院校、中等职业教育学校、职业初中的科学定位和合理布局,优化了院校结构,提高了人才培养质量,扩充了师资队伍。历史经验和发展实践证明,职业教育前景无限、大有可为,必须进一步提高职业教育适应性,为促进经济社会发展和提高国家综合竞争力提供高素质技术技能人才支撑。

四、职业教育适应经济社会发展需要的实践启示

提高职业教育适应性是一项系统性工程,需要多元行动主体的协作共为。提高职业教育适应性旨在通过广泛的社会参与,提高利益主体服务职业教育适应经济社会发展的行动力。政府部门、行业协会、职业院校、企业等作为职业教育的利益主体均需在合理表达发展利益诉求的基础上,提高职业教育投入的积极性、创造性,为职业教育适应经济社会发展需要和遵循技术技能人才成长规律提供有力支持。

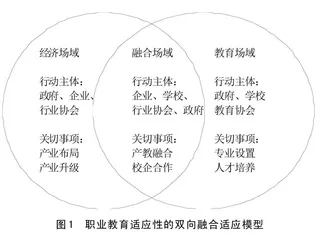

立足职业教育既适应经济社会发展需要,又遵循技术技能人才成长规律的基本特征,从经济场域和教育场域的交互性出发,构建增强职业教育适应性的“双向融合适应模型”(见图1)。立足宏观层面加强顶层设计、中观层面注重建章立制、微观层面精准发力的实践进路,根据经济场域、教育场域、融合场域中职业教育适应性的六个重要关切事项,明确职业教育适应经济社会发展需要的具体措施。

1.经济场域内提高职业教育适应性的实践路径。第一,聚焦产业升级新需求,提高职业教育适应性。从时间视角分析,高质量发展必然要求产业结构实现低级形态向高级形态的转变。坚持服务高质量发展,推进职业教育供给与经济社会发展需求高度匹配,就必须紧紧围绕“十四五”规划和2035年远景目标精准发力。在“双循环”新发展格局下,产业优化升级和经济结构调整客观上要求职业教育在技术技能人才培养质量和人才队伍结构上有相应的适配调整。这就意味着,职业教育必须围绕现代农业、先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业、数字产业、乡村振兴重塑职业教育体系,以适应国家战略性发展布局和民生基础性发展趋势对技术技能人才的需要。政府和教育主管部门需要从顶层设计的视角出发,坚持“一盘棋思想”,将提升新时代职业教育现代化水平与建设现代化经济体系一同谋划,围绕现代制造业、现代服务业、现代农业发展的产业升级进一步健全职业教育制度框架,进而引领职业教育提升服务产业转型升级的能力。