“场域—惯习”视域下高职课程的运行逻辑与应对策略

作者: 贺佐成

[摘要]高职课程场域是教师、学生等课程相关行动者之间基于技术技能课程文化资本分布的各种位置所形成的客观关系。在场域中,围绕着课程文化资本的“教”与“学”,教师和学生形成相应的惯习。课程场域中文化资本具有相对统一性和分离性,根据高职课程场域、惯习和文化资本的特征及影响因素,为了提高课程的有效性,教师和学生可以分别采取不同的策略:针对政治、经济和文化变化的适应性应对策略;针对课程技术支撑条件变化的课程升级应对策略;针对课程文化自身变化的保守、继承和颠覆策略等。

[关键词]高职课程;课程场域;课程惯习;环境因素

[作者简介]贺佐成(1978- ),男,湖南耒阳人,广州番禺职业技术学院,研究员,博士。(广东 广州 511483)

[基金项目]本文系2019年广东省教育科学规划课题“供给侧改革视域下高职课程质量保证体系优化研究”(项目编号:2018GXJK352,项目主持人:贺佐成)和2018年广州番禺职业技术学院课题“供给侧改革视域下高职课程质量保证体系优化研究”(项目编号:2018JG20,项目主持人:贺佐成)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G712 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)23-0105-08

一、高职课程场域和惯习的内涵与特征

(一)高职课程场域的内涵与特征

场域(field)是法国社会学家布迪厄提出的一个社会学概念和分析工具,是指“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络,或一个构型”①。场域具有以下特征:一是一个相对独立的社会空间,不是物理空间并且“每一个子场域都具有自身的运行逻辑、规则和常规”②;二是一个因人但又独立于人的主观意志存在的客观系统,不是实物系统,“场域都是关系系统,而这些关系系统又独立于这些关系所确定的人群”③;三是一个争夺“资本”的力量运行空间,内部存在争夺“资本”的“各种隐而未发的力量和正在活动的力量”④,在争夺中,这些力量继续或变更场域中的力量构型;四是其边界是模糊的,不像物理边界那样清晰,“场域的界限位于效果停止作用的地方”⑤,作用的边界是无法通过量化来确认的。

高职院校是一个培养高素质技术技能人才的教育场域,场域内部存在相对自主性的系列小场域,如教职工场域、学生场域、课程场域、班级场域等。高素质技术技能人才培养是高职院校的根本性功能,高职课程是高素质技术技能人才培养的基本单元,是学校教育的核心,也是学校教育的实质所在。1991年出版的《国际课程百科全书》中提到,课程本质是课程研制过程(the process of curriculum development),是由课程规划、课程实施和课程评价三个阶段有机联系在一起构成的。从这个意义上说,课程是一种教育进程,是一种实践过程,内在包含了教学。课程场域可以界定为教师、学生、管理人员等课程相关行动者之间基于文化资本分布的各种位置所构成的客观关系构型,它有着自身的逻辑,具有以下特征:一是高职课程场域主要是因教师和学生这对社会关系主体而产生的。一般来说课程涉及课程管理人员、课程开发者、课程研究者、任课教师、课程技术支撑者、课程环境设置与维护者、课程学习者、课程交流者等众多主体,但是在高职课程场域中主要是任课教师和学生这对主体。任课教师是课程“教”的主体,学生是课堂“学”的主体,是课程场域中的另一个关键主体。当然在很多情况下课程研究者、开发者、技术支撑者等角色往往和任课教师为同一人。因此,本研究提到的教师泛指以任课教师为代表的课程相关的教师群体。二是高职课程场域的主要活动是教与学。高职课程所涉及的内容有教学、生产、技术研发、顶岗实习等不同类型。但不管是哪一种类型的课程,高职课程场域的基本活动都是教学,在这个过程中,根据“教学相长”的关系,教师在教的同时也在学。三是高职课程场域是以技术技能传授为主的文化资本“争夺”。布迪厄认为,决定“场域内竞争的逻辑”是场域内的“资本逻辑”。资本是积累起来的劳动,这种劳动可以作为社会资源在排他的基础上被行动者或群体所占有。不同类型的场域都有自己为主的资本,如商业领域的经济资本,教育领域的文化资本,符号资本则是一种象征资本。文化资本“是指世代相传的文化背景、知识、性情倾向与技能。此外,个体的语言能力、行为习惯,以及对书籍、音乐和美术作品等的品味亦属之”⑥。高职课程是以培植、提升和传承学生技术技能为主,技术技能是其文化资本的主要内容。

(二)高职课程场域惯习的内涵与特征

布迪厄提出了惯习概念,即指一种性情倾向系统,具有以下特征:一是相对稳定持久。稳定是指倾向于不改变,有守旧的趋势;持久指影响的时间长度,即对人影响的时间比较长。二是转移性。指的是这种倾向的影响不会局限于某一个场域,会“外溢”(影响或者带到)相关的场域。三是动态开放性。它不断地随经验而变,从而在这些经验的影响下不断地强化,或者调整自己的结构。四是惯习受客观因素影响。惯习来自个人与群体长期的实践,受到个人的生活经验、生存环境、原生家庭、教育程度等方面的影响,同时与个人的个性与禀赋相联系。

高职课程场域中的惯习可以界定为课程相关主体对于课程的性情倾向系统,具有以下特点:一是指教师和学生对于课程的性情倾向组成的系统,它包括教师对高职课程和课程教学的性情倾向和学生对高职课程和课程教学的性情倾向,两种倾向交织在一起,是矛盾统一体。二是主要围绕着技术技能的教和学两个方面的惯习展开,并且以学为主,逻辑上教师教的目的是让学生学,教学惯习一般是教师对技术技能教学的态度和教学的习惯等性情倾向。学习惯习是学生对高职课程学习的态度与方式。三是高职课程场域中文化资本的争夺所表现出来性情倾向受到其他场域惯习的影响,高职课程对文化资本的争夺受高职学校和社会经济文化等场域惯习外溢的影响,如区域对技术技能人才的重视程度,会影响主体对于高职课程场域的态度。四是高职课程场域中教师和学生的惯习受到各自原有经验的影响,如高职学生自主学习能力总体偏弱、高职教师主要来自普通高校、擅长普通学科体系下的教学等。

二、高职课程场域中的文化资本及特征

(一)高职课程文化资本及要素

文化资本是高职课程场域争夺的主要对象,布迪厄把文化资本分成三种形式:以文本或文化商品等形式进行物化或对象化的客观化文化资本;内化于身体和心智之中的具体文化资本;以合法化和正当化的制度加以确认和认可的制度文化资本等。高职课程以传授技术技能为主,既具有一般课程文化资本的特点,同时也有自身的特征。

1.高职课程中的客观文化资本。指课程中的物化部分,体现为物质要素,是一种静态的课程,为高职场域内技术技能文化资本的运作提供了物质支撑,包括高职课程的载体,如教材,PPT,在线课程资源等;还包括课程传授的场所,如教室、实训室、企业等。

2.高职课程中的具体文化资本。是指学生和教师的心智习性,反映个体在高职课程的知识、技能和态度的发展状况,是内在化的过程,需要经过一定的学习时间,在教与学的实践中形成。具体文化资本是依附于高职学生和教师的身体而存在的,展现出普遍性和个性化的统一。普遍性体现了社会对于个体的形塑,即社会对于高职相关课程的整体要求,如体现社会主义核心价值观,以技术技能人才培养为主等;个性化是指由于高职学生个体文化资本的数量与结构的差异,他们在同一个课程中理念、知识和技能的变化是有差异的。

3.高职课程中的制度文化资本。是以学历文凭、资格证书体现的文化资本。学生选课以及通过本课程的学习获得相应的成绩,通过系列课程的学习获得相应的职业资本证书等。它是一种合法性证明,一种能够被社会广泛认可的、具有符号效力的象征性权威,主要有两类:一类是学习过程的证明,主要说明参与了课程学习,如完成的学时、考勤等;一类是学习成果的制度证明,主要是说明达到了课程考核的要求,如取得课程学分、知识与技能的证明等。

(二)高职课程文化资本的一致性和分离性

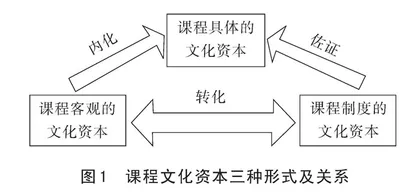

一个人要想获得更高的社会地位和更多的经济收益,需要具备一定的文化资本。在高职课程实践当中,客观的文化资本、制度的文化资本和具体的文化资本三者之间处于变动之中(见图1)。

1.一致性:以具体的文化资本为核心,三者相辅相成。从高职课程的功能来讲,育人是首要的,高职学生掌握适合于未来社会发展和生涯需要的现代性的生活方式、思考方式和灵活性的可迁移技能的具体文化资本,进而主动培养一种基于主体性发展的心智惯习,才是其学习实践的关键和核心所在。课程客观的文化资本和制度的文化资本是为具体的文化资本服务的。课程客观的文化资本通过主体学习内化为具体的文化资本,课程客观化的过程就是课程开发的过程,作为课程的媒介、载体或课程教学具体成果的体现。如课程的标准、教材、课程视频、在线课程、课程教具、课程作品等,他们是物化了的,是可以传递的,他们构成了课程教学的内容、媒介,决定了教与学的方式,而且反映了一种技术技能形成的取向。客观化的形式的好坏要以是否有利于学习主体的内化为标准。课程制度的文化资本表征具体的文化资本,学习主体通过获取课程制度的文化资本来说明自己已经把相关课程内化为具体的文化资本。获得制度的文化资本同时也是主体能开发客观的文化资本的条件。

2.分离性:文化资本的不一致性。作为理想的课程文化资本,具体的文化资本、客观的文化资本、制度的文化资本三种形式应是统一的。但在实际当中是有区别的,主要表现为以下两种情形:第一种情形是学习主体获得了课程客观的文化资本但是并没有实施或者完全实施内化行为。如学生购买了课程指定的教材、在线资源,录下了教师上课的视频,但是他把这些仅仅放在自己的书包和抽屉里,或者在课堂上完成课程之外的事情,并没有学会,没有实现客观的文化资本转化为具体的文化资本。第二种情形是具体的文化资本与制度的文化资本的分离。某项具体的文化资本没有制度上的认可,或者在制度上存在缺失。如课程标准和职业标准中没有明确的某项技能,但是学生在课程中自己掌握了。另外,制度的文化资本并不能真实反映具体的文化资本,如学生在课程考试考核当中成绩非常好,拥有优秀等级的课程分数,但是他却不具备与其分数相匹配的课程规定的能力,即具体的文化资本。

三、高职课程场域的影响因素及运行逻辑

(一)高职课程场域中的环境因素

环境因素影响高职课程文化资本,对于高职课程场域来说,主要从政治、经济、技术和文化四个方面来分析:一是政治环境的影响。“课程文化资本常常与一定的权力体制相结合,这就给体制化权力干预课程文化资本积累带来了可能。”政治环境主要是政府以法律、政策和文化等形式通过影响学校和教师影响课程文化资本。二是经济环境的影响。主要体现为产业发展对人才的知识、技术和能力的要求成为课程及体系设计的主要依据。三是技术环境的影响。这里的技术主要指对课程文化资本生产产生直接或间接影响的技术,如信息化、网络化,多媒体技术的发展等。四是文化环境的影响。主要指主流社会文化、区域文化的影响,如岭南文化对于广东职业教育的影响。

(二)高职课程具体文化资本的“内化”逻辑

高职场域目标是培养高素质技术技能人才,场域中主体对于高职课程文化资本的争夺主要基于技术技能内化的形式展开,而这种内化因知识、技术技能与权力的结盟而起,并处于“知识、技术技能—权力”的框架之内。在高职课程场域中,拥有知识或技术技能就成为获取场域权力的途径。在课程场域(见图2)主要分析“教”与“学”两大主体增殖文化资本的过程,受“场域”和“惯习”的双重影响。

1.高职课程场域是教师课程文化资本的内化。一般来说,拥有课程文化资本(相应的知识和技能)越多,在课程场域中拥有的权力就越大。教师拥有多的文化资本及相应的能力,就能有效地理解课程文化资本,并根据需要和课程对象进行研制与转化,并在课堂和课程的开发与传播中获得更多的权威。在课程场域中文化资本的内化主要涉及课程中教师和学生文化资本的内化。

一是教师主体课程文化资本的存量及其选择时主要关系考量。任课教师作为课程的实施者,其在高职课程场域中处于文化资本权力的中心位置,这种权力中心位置主要来自场域中的关系性网络结构,不仅表现为教育者和受教育者之间的关系,还表现在与课程文化资本生产的各利益相关者各种客观关系网络上。教师进入高职课堂前,已经具有前期文化资本。进入课堂中,教师对社会上已经存在的课程文化资源进行选择与加工,这个过程涉及文化资本的生产,教师要受到场域内外各种关系及其权力的影响。