基于区域差异性的广东省高职专业设置与战略性新兴产业适应性研究

作者: 杨蕾 李欢 王佩琳

[摘要]战略性新兴产业对我国经济社会的长远发展具有引领带动作用,是职业教育发展的重点方向。由于战略性新兴产业在不同区域的分布和发展差异较大,对高职专业设置的需求呈现出明显的地域性和异质性特征。因此,在推进地方新兴产业发展的同时,需考虑区域产业结构的差异化布局,因地制宜地进行高职专业设置。以广东为例,基于客观数据和实际情况,对战略性新兴产业规划与高职专业布局的区域适应性进行了深入分析,剖析了区域高职专业设置与新兴产业规划之间存在的现实问题。为此,提出构建由省域统筹引导、市域匹配支撑、院校主动融入战略新兴产业发展格局的框架,进一步探索广东省高职院校如何有效调整和优化专业设置,以更好地适应战略性新兴产业的发展需求。

[关键词]高职专业设置;战略性新兴产业;区域产业结构;供需匹配

[作者简介]杨蕾(1990- ),女,河北石家庄人,北京理工大学与中关村科学城城市大脑股份有限公司联合培养博士后;李欢(1989- ),女,山西阳泉人,中关村创新研修学院,研究员、高级经济师,博士;王佩琳(1992- ),女,安徽宣城人,北京理工大学与中关村科学城城市大脑股份有限公司联合培养博士后。(北京 100081)

[基金项目]本文系2021年中国职业技术教育学会——新时代中国职业教育研究院重点项目课题“深圳职业教育人才供求关系研究”的阶段性研究成果。(项目编号:SZ21B018)

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)14-0050-09

战略性新兴产业是我国发展新质生产力的重要原动力,也是地方推进产业结构升级、促进经济发展方式转变的重大举措。广东省作为我国改革开放的前沿阵地,积极响应国家对发展战略性新兴产业的重要要求。广东省“十四五”规划明确将前沿新材料、新能源、精密仪器设备、安全应急与环保、高端装备制造、智能机器人、激光与增材制造、半导体与集成电路、数字创意、区块链与量子信息十大领域作为重点发展的新兴产业进行培育[1]。为推动新兴产业高质量协同发展,广东省以珠三角地区、沿海经济带、北部生态发展区组成了“一核一带一区”①基本格局,统筹谋划了协调有序、错位协同的战略性新兴产业空间布局。

战略性新兴产业作为职业教育人才培养的重点方向,要求高职教育考虑产业布局、融入区域发展,探索适应区域差异化发展的专业结构发展路径。广东省作为我国职教大省,在积极建设战略性新兴产业发展所需专业的同时,也要考虑这些产业在区域的差异性和分布特点,因地制宜设计和布局相关专业,以增强职业教育的产业适应力。

一、专业建设与产业发展适应性的研究现状

随着我国经济转型升级,战略性新兴产业领域对技能人才的需求日益增长,职业院校理应紧跟产业发展趋势,优化专业布局,增强职业教育适应性,满足新兴产业对高技能人才的需求。然而,现有研究表明,我国在战略性新兴产业领域仍面临高技能型人才短缺的问题,高职专业设置和战略性新兴产业所需人才培养之间存在滞后和不匹配现象[2]。新兴产业高技能人才区域分布不均衡的现象一定程度上加剧了战略性新兴产业发展的不平衡[3]。苏命峰、宁和南认为,技术技能人才与战略性新兴产业的供需错配、人才失衡是制约湖南省战略性新兴产业快速发展的瓶颈[4]。广东省作为重要的新兴产业发展地区,同样面临高技能人才不匹配的问题。战略性新兴产业是引领地方未来产业、促进经济发展方式转变的战略重心,高职教育也应跟随地方经济社会发展对人才需求的变化,适时调整与改革专业设置[5]。

战略性新兴产业以前沿技术作为底层支撑,具有先导性和前瞻性特点。受各地区在战略规划、政策支持、创新环境、市场基础等方面的影响,区域发展不均衡特征凸显。目前关于战略性新兴产业与职业教育区域适应性的研究还较少。现有研究主要集中在对三次产业的探讨上,如韩永强等人就产业结构、就业结构和专业结构三个维度构建了测量指标,对全国范围的职业教育专业结构与三次产业结构的协同度进行了衡量[6]。同时,也有研究分析了不同省份三次产业结构与教育体系适应性的关系,如刘夏、陈磊研究了海南省三次产业比重与其所涉高职专业比重之间的关系[7];杜宇虹则探讨了湖北省三次产业结构演进过程对高职教育专业结构调整的影响[8]。总体而言,多数研究人员认为,高职教育专业设置与地方产业结构的适应性不强,存在区域专业结构性缺陷。此外,现有研究缺乏对各省份下沉至区域或市域差异性的深入探讨。有鉴于此,本研究选取广东省为案例省份,立足于“一核一带一区”区域战略性新兴产业规划的差异,对新兴产业所需专业的区域支撑力和结构适应性进行基于客观数据和现实状态的研究分析,旨在为当地合理布局高职专业结构,进行省内各地市职业教育定位、分工和协作提供参考借鉴。

二、广东省新兴产业发展与所需高职专业设置现状

战略性新兴产业是广东省推动产业结构持续优化升级的战略部署之一,也是未来人才培养的主要方向之一。面对新兴产业发展对人才的新需求,广东省高职院校积极开设与新兴产业紧密相关的专业,努力为新质生产力发展培养有用人才。

(一)新兴产业为广东省经济发展提供强劲动力

广东省十大战略性新兴产业在“十三五”阶段已初具规模,5G、数字经济规模居全国首位,形成新一代电子信息、先进材料等产值超万亿元新兴产业集群,先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达56.1%[9],为后期新兴产业高质量发展奠定了基础。2020年,广东省人民政府发布《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》(以下简称《意见》),进一步加大了产业转型升级力度。“十四五”阶段,广东省战略性新兴产业持续增长,2021年增加值达5807.94亿元,同比增长16.6%,较全省GDP增速高出8.6%[10]。2022年广东省战略性新兴服务业的营业收入增长5.0%,2023年继续保持稳定快速的增长,战略性新兴服务业营业收入增幅8.3%,增加值增长9.2%,增速接近同期GDP的两倍[11]。这些数据充分展示了广东省新兴产业强劲的发展势头和增长潜力,不仅对推动经济发展、增强发展新动能具有重大的引领带动作用,也为加快形成新质生产力提供了持续不断的内驱动力。

(二)高职对新兴产业的支撑能力逐年增强

高职教育支撑地方产业,主要通过开设产业所需的专业来体现,通过培养符合产业链各领域需求的不同专业人才来满足产业发展需求。广东省高职教育在《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划(2019—2021年)》[12]引领下,围绕战略性新兴产业进行专业建设,为加快培育壮大新兴产业人才群体提供了关键支撑。自2019年起,广东省对接新兴产业的专业布点②规模逐年扩大。2019—2020年,全省新增19个符合新兴产业需求的专业。2020年发布的《意见》进一步推动高职教育侧重于优先发展新兴产业所需专业。2021年,面向新兴产业的专业布点数量实现了大幅度提升,比上一年增加了527个,2022年又增加300个。2022年广东省95所高等职业院校③共开设147个与新兴产业相关的专业,面向新兴产业的专业布点2415个,占比达到61.09%。与2019年相比,新兴产业所需的专业布点数量增加846个,增幅高达53.92%④,说明广东省高职专业设置对新兴产业的支撑作用日益增强。

同时,广东省高职专业配置也有效促进了产业链和人才链的对接,为加速建设现代化产业体系提供了有力的人才支撑和保障。广东省高职院校对十大战略性新兴产业各领域所需专业的开设覆盖度⑤均超过40%,特别是数字创意产业几乎达到90%的覆盖率。此外,针对区块链与量子信息、智能机器人、新能源三个产业开设的专业也较全面,覆盖度均超过60%,为战略性新兴产业的全面发展提供了人才储备。

(三)新兴产业所需专业缺乏统筹规划

广东省在新兴产业的整体布局中,基于各区域城市的重点产业发展基础进行了规划,但与全省产业规划相比,存在一定的专业建设方向偏差和缺乏统筹规划的情况。根据广东省对十大战略性新兴产业的规划布局[13],前沿新材料和精密仪器设备两大产业在全省18个城市均有布局,安全应急与环保、高端装备制造产业分别在16个和15个城市进行了重点培育。此外,智能机器人、激光与增材制造、半导体与集成电路产业,也分别有13个、13个和11个城市实施了相关规划。相对而言,数字创意、区块链与量子信息领域在广东省的布局相对较少,分别在8个城市重点发展。

然而,广东省高职专业设置与这些战略性新兴产业的规划布局存在一定的错位。以智能机器人产业为例,其专业布点最多,达到433个;数字创意、精密仪器与设备、区块链与量子信息等产业的相关专业布点均超过300个。相比之下,广东省侧重发展的安全应急与环保、前沿新材料和高端装备制造领域的专业布点数量不多,分别仅有53个、125个和251个。新能源、激光与增材制造和半导体与集成电路产业的专业布点数量分别为76个、278个和89个,相较于产业的规划布局城市数量,也存在不同程度的错位。可见广东省高职专业设置还未能与全省重点发展的新兴产业实现区域精准对接,而是集中在较少布局的智能机器人、数字创意、区块链与量子信息等领域,重点发展的产业领域的专业布点相对较少。

三、广东省区域新兴产业规划与高职专业设置匹配分析

针对广东省新兴产业所需专业建设缺乏统筹规划的问题,要进一步分析各区域高职专业设置与新兴产业布局的匹配情况,根据广东省“十四五”规划中“一核一带一区”的战略性新兴产业发展方向,从省域下沉至区域乃至市域的角度出发,进一步梳理产教错配状况。其中,珠三角作为经济核心区,其十大战略性新兴产业布局广泛且多元。东西两翼和北区作为珠三角产业有序转移的主平台,主要承接珠三角的技术辐射任务并发挥生态保护屏障作用,仅对部分新兴产业进行了布局。基于此,本文将从各区域的角度分析高职专业设置对新兴产业发展的支撑力,并进行针对产业规划与所需专业开设情况的适应性评估。

(一) 各区域城市高职专业设置对新兴产业的支撑能力分析

从区域角度看,广东省各地市高职教育对新兴产业的支撑力主要体现为地方专业设置方向是否与其所在区域的新兴产业发展规划保持同步,以及开设的专业是否全面覆盖产业链各环节所需的专业类型。

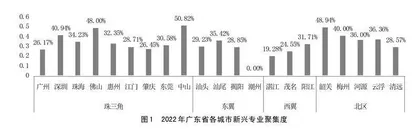

1.从专业设置聚焦在战略性新兴产业的程度来看,各区域均将新兴产业作为专业建设的重点方向。广东省各区域均将新兴产业作为高职专业建设的重点方向,反映了对未来发展趋势的积极响应。为衡量各地专业设置在战略性新兴产业的聚焦程度,本文对新兴产业所需专业的聚集度(以下简称“新兴专业聚集度”)进行了计算,以反映各地所建专业中有多少为新兴产业所需专业。计算公式为:区域新兴专业聚集度=(区域新兴产业所需专业开设数量/区域全部开设专业数量)×100%。分析结果显示,各地市新兴专业聚集度普遍分布在20%~50%,总体差异相对较小(见图1)。珠三角、东西两翼及北区各城市在新兴专业聚集度上的差异不明显。值得关注的是,珠三角新兴产业重点布局的城市如广州、深圳、珠海、佛山、东莞等地与其他城市相比,新兴产业所需专业的聚集度差别并不大。例如,广州是全省重点发展新兴产业的核心城市,其经济结构复杂且多元,专业建设多样化程度较高,但新兴产业的聚集度仅为26.17%。相比之下,中山市高职专业中有50.82%的专业与新兴产业相关,但其新兴产业规划远不如其他珠三角城市。此外,北区新兴产业所需专业的聚集能力最强,平均在37.97%,但该地主要以保护生态环境、实现绿色发展为主要任务,对新兴产业规划布局相对较少,地方专业布局与产业规划存在较大偏差。尤其是云浮的新兴专业聚集度高达36.36%,但当地仅规划了2个新兴产业,存在盲目建设新兴专业的可能性。

2.从战略性新兴产业所需专业开设的全面性来看,各区域对新兴产业所需专业的覆盖情况差异明显。为深入了解各地高职教育对战略性新兴产业的支撑情况,从开设所需专业的全面性角度考虑,分析新兴产业所需相关专业⑥在某一区域开设多少,以反映区域已有高职专业覆盖某一新兴产业所需专业的全面程度。计算公式为:新兴产业专业覆盖度=(区域新兴产业所需专业已开设数量/新兴产业所需专业数量)×100%。分析结果显示,各区域面向新兴产业的专业覆盖度上存在明显差异(见下页图2)。珠三角各城市职业教育发展基础较好,专业规模较大,因此新兴产业所需专业也较多,其覆盖度均高于其他各区域。其中,广州新兴产业专业覆盖度最高,达39.26%;其次是佛山和深圳,分别为20.86%和20.45%。相较之下,东翼和北区的梅州、揭阳、清远等城市在开设支撑新兴产业发展所需专业的全面性上存在明显不足,新兴产业发展中所需要的大多数专业尚未开设,专业覆盖度分别为3.48%、5.32%和5.32%。这反映出这些城市对当地重点规划新兴产业的专业设置相对单一,未能形成全面支持新兴产业发展的专业结构。