职业教育产教融合型企业的义利之辨与调适路径

作者: 段欣宇 徐小容

[摘要]产教融合型企业作为一种新型的经济组织形态,兼具利益性和教育性的属性和功能。从“义利之辨”角度出发,产教融合型企业的生成与生存蕴含了追求经济效益之“利”与承担育人功能之“义”。产教融合型企业参与职业院校的合作会涉及多主体的价值冲突和利益之争,即代表企业的经济“利”益与象征育人功能之“义”会发生博弈,产生“义”之窘境、“利”之冲突和“义”“利”转换三种关系状态。为保证合作“正和”效应的发挥,需要澄清产教融合型企业合作的义利辩证关系,强化外在之“义”的约束机制。通过建立产教融合型企业与职业院校的长期合作机制、以产教联合体保证企业公益性和营利性的衔接等措施,实现企业“义利合一”的最高精神追求。

[关键词]产教融合型企业;博弈分析;义利之辩;调适路径

[作者简介]段欣宇(2001- ),女,山西临汾人,西南大学教育学部在读硕士;徐小容(1986- ),女,四川南部人,西南大学教育学部,副教授,博士,硕士生导师。(重庆 400715)

[基金项目]本文系2023年度全国教育科学规划一般课题“基于空间正义的区域职业教育数字化水平测度与分异治理研究”(课题编号:BJA230040,项目主持人:徐小容)和2024年重庆市硕士研究生科研创新项目“区域职业教育数字化水平测度模型的建构及应用研究”(课题编号:CYS240103,项目主持人:段欣宇)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)22-0012-08

产教融合在促进技术人才供给侧和产业链条需求侧上发挥关键作用,对提高人才质量、优化人才结构、推动经济转型等具有重要意义。产教融合型企业作为新时期彰显职业教育跨界性和先进性的重要主体,是集结多重社会力量和多元行动者的产物。在“新经济、新技术、新教育”的全球教育图景下,加快培育产教融合型企业已深度嵌入现代职业教育体系建设。2019年国家发展改革委和教育部联合印发《建设产教融合型企业实施办法(试行)》(以下简称《办法》),提出将急需产业领域企业和社会领域龙头企业作为产教融合型企业的重点培育对象,这反映出产教融合型企业与国家重大战略结合的时代特征和责任使命。在产教融合型企业的建设规模上,2023年6月发布的《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》指出,“要完成2025年在全国培育1万家以上产教融合型企业的任务,推动形成产教融合头雁效应”。

在经济社会发展和深化产教融合的时代背景下,产教融合型企业应运而生。一方面,产教融合型企业承担着培育真正适应新质生产力发展与经济市场需求的复合型人才的社会责任,肩负着深度参与职业教育并进行人才培养和培训的使命。这在一定程度上反映了产教融合型企业作为担当型企业所具有的“义”的身份属性。另一方面,企业本质上遵循“资源择优配置”的逐利机制,产教融合型企业参与职业教育的深层动机来源于对人力资本的渴求和公益形象的塑造[1],也一定程度上反映了它作为营利性企业所具有的“利”的本质身份属性。在这种义利冲突的身份困境下,产教融合型企业陷入经济效益和伦理价值的多维决策空间。因此,有必要从“义”的道德伦理范畴和“利”的客观经济范畴重新厘清产教融合型企业的发轫与发展逻辑,分析产教融合型企业在义利之争下与职业院校的非对称博弈过程,并为实现“义利”的辩证统一提出调适策略。

一、“义”与“利”的衍生:产教融合型企业生成的价值逻辑

义利观是儒家传统思想体系的重点内容和主要哲学命题。“义利之辩”一直是伦理史上难以避免的问题,即道义准则和经济利益、社会责任与个人私利之间的博弈关系。儒家“义利之辩”关注的最根本、最核心问题是物质利益之“利”与道德标准之“义”。这一思想以其深刻的内涵影响了政治、经济、文化等社会生活的诸多领域,也成为研究产教融合型企业社会责任问题绕不开的进路。因此,基于对儒家义利思想的深度解剖,可以找到其与现代产教融合型企业的契合点,进而挖掘其在职业教育领域的精神价值与实践意义。

(一)“义”“利”思想与产教融合型企业的适切性分析

儒家的“义利之辩”主要涵盖三层关系。其一,“重义轻利”。孔子曰,“君子喻于义,小人喻于利”。孔子根据义利范畴将人划分为两部分——君子和小人。君子深晓于义,故以“义”作为行为标准;而小人则专注于利,故以“利”为追求目标。其二,“以义取利”。《大学》言“国不以利为利,以义为利也”,即治理国家不应以利益为出发点,应以仁义为着眼点。这表明儒家义利观并非反对和否认“利”,而是强调求取“利”的方式。其三,“舍生取义”。“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,这是孔子义利观的最高追求。由此观之,孔子义利观中的“义”即所谓的道德标准和遵循道德标准的行为,“利”指利益和功利。归结起来,“义利之辨”的核心在于价值体系内高层价值“义”与低端价值“利”的排序问题。孔子的中心思想是强调“义”,“义”是构成义利观的核心。

进入现代社会,尤其是改革开放以来,义利观根据时代要求做出了调整和适应,逐步树立起义利统一的观念。从根本上说,实现个人之“利”与践行责任之“义”是统一的。产教融合型企业是兼具经济属性和教育属性的组织,落实产教融合型企业深度参与职业教育必然涉及企业的经济利益和社会责任的双重考量。归根结底,产教融合型企业参与职业教育的问题便是“义”与“利”统一的问题,既有时代赋予其践行“道义”的责任和使命,也有自身作为企业所具备的求利属性。将儒家“义利”思想与产教融合型企业的参与问题进行有效对接,具有理论上的适切性。

(二)基于“义”的生成逻辑:产教融合型企业的责任与使命

“义”——义者宜也,即分配合宜。“义”经过从具体实物的合宜分配到一般利益的合宜分配的词义演化,最终指向对内在合宜分配上的自觉遵守和持久践行。“义”在产教融合型企业更多蕴含内在的道德持守以完成其责任和使命。考察产教融合型企业“义”的生成,可以从场域理论进行分析。布迪厄(Bourdieu)提出,“实践是一种从关系中浮现的现象,这种关系置于行动者习性和其所处社会化语境的社会场域空间之中”[2]。因此,从产教融合型企业所处的社会空间及个体空间进行分析,以明晰其基于“义”的生成逻辑。

产教融合型企业的第一层“义”是教育内涵式发展的应有之“义”,这是现代经济社会发展下时代赋予其承担参与职业教育的“义”的责任。经济学家舒尔茨(Schultz)提出,“人本身就是自己财富的第一个创造性因素”[3],这表明人力资本是现代社会的重要战略资源。从产教融合型企业所处的社会场域出发,我国经济发展正逐步从高速度向高质量方向转变,这要求职业教育提供高质量的人才支撑,承担一定的育人责任和使命。将现代企业嵌入现代职业教育体系,是提高企业社会责任感、使其投入人才提质培优和增值赋能进程的必要之举,也是打造高质量职业院校群和高水平专业群的时代使命。因此,在职业教育从外延式和规模化发展逐步向内涵式发展转变的关键时期,产教融合型企业应“义”而生是职业教育内涵式发展的必然趋势。

产教融合型企业的第二层“义”是企业本质所决定的必然之“义”,即产教融合型企业本身作为具备双重属性所应承担的“义”的使命。从产教融合型自身的个体场域出发,产教融合型企业作为一种新的企业类型,自被认定为该企业类型之时,就被赋予新的类型特征和发展定位。《办法》对该类型企业进行了明确界定,即能够深度参与产教融合和校企合作,并发挥重要主体作用、创造较大社会价值、具有良好示范和引领作用的企业。由此观之,产教融合型企业区别于传统企业的最大特点在于其能够主动且深入参与产教融合和校企合作。在具备生产经营的属性上,还兼具教育教学功能,通过深度参与产教融合和校企合作来完成其使命。因此,从政策文本规定的类型定位出发,产教融合型企业“义”的生成是由其本质属性决定的。

(三)基于“利”的生存逻辑:产教融合型企业的生存与发展

如果说“义”具有明显的道德伦理意味,那么正因为有“利”的存在,才使得两者成为辩证统一的关系。从造词法角度分析,“利”由“禾”与“刀”两部分构成,表示用刀收割作物,后衍生出一般性的物质利益,继而还扩展到精神性利益,如高层次的精神满足也是“利”。因此,产教融合型企业的“利”不仅包含获得物质利益,还包括育人得到的精神之“利”,是一种“利国利民”的精神性满足。

物质利益是产教融合型企业的生存之本,这是由其本质属性决定的,经济效益是产教融合型企业生存和发展的基础。作为理性经济人,产教融合型企业通过生产经营和交易活动来获取经济利益。此外,产教融合型企业通过与职业院校开展合作,从职业院校获得更多的理论性技术知识、社会服务资源等,将这些优质资源引入企业,在带来直接经济回报的同时还可以在多个层面提升企业的竞争力。精神利益是产教融合型企业的价值追求,这也是产教融合型企业在追求经济目标之外的更高利益追求。产教融合型企业通过深度参与职业教育,不仅可以充分利用学生人力资源来完成企业的人才储备,打造一批高素质技能型人才,还可以提高企业内部各类培训设施、实训基地的使用效率。在当前经济结构转型的背景下,抓住人才红利来完成产教融合型企业的价值目标,也是其承担人才培养责任的体现。同时,产教融合型企业在深度参与职业教育的过程中,能够不断提升其知识水平和创新能力,并通过支持优秀人才发展来获得精神满足。

总之,物质之“利”和精神之“利”都是产教融合型企业自身生存的价值逻辑,通过兼顾物质利益和精神利益来实现经济效益和社会价值的双赢。这种双重“利”的平衡统一是产教融合型企业持续发展的持久动力。

二、“义”与“利”的辩证:产教融合型企业参与职教的非对称博弈过程分析

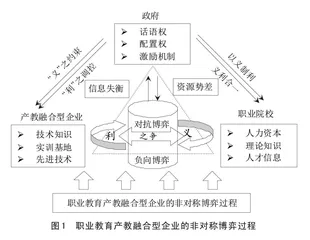

产教融合型企业要深度参与职业教育,必然涉及与职教诸多利益相关主体的深度合作。这种多主体的合作会伴随价值冲突和利益冲突,致使各主体之间出现博弈。“利”驱动产教融合型企业作为一种企业类型满足正当的利益追求,“义”又要求产教融合型企业履行社会责任,因此,在义利交织的博弈过程中,会产生“义”之窘境、“利”之冲突和“义”“利”转换三种辩证关系。在产教融合型企业复杂的“义”“利”博弈过程中,会产生资源势差下的负向博弈、利益隐化下的对抗博弈和不完全契约下的博弈回旋。剖析非对称的博弈过程(见图1),有助于发现产教融合型企业参与合作的冲突点,进而有针对性地提出策略。

(一)“义”之窘境:多重挑战下的负向博弈

一方面,产教融合型企业在深度参与职业教育的过程中,可能会面临短期利益与长期社会责任的冲突。为实现短期内盈利的目标,企业可能会倾向于减少人才培养的投入或缩减合作项目,进而忽略教育责任的承担。另一方面,若产教融合型企业能够正确把握“义”与“利”之间的平衡点,积极履行社会责任,不仅能为企业和社会培养更多高素质技能人才,还能增强产教融合型企业的市场竞争力,获得长期稳定的发展。

具体而言,产教融合型企业在追求“义”的过程中,面临短期利益诱惑、成本收益不对等及政府调控不到位的挑战,履行社会责任变得复杂而艰巨。其一,产教融合型企业在经济压力下可能走向利益短视。产教融合型企业参与职业教育需要投入教学设备、师资力量以及实训基地等资源,这些投入短期内难以直接转化为经济利益。在市场经济的激烈竞争下,为留存固定的利润空间,产教融合型企业可能会倾向于压缩用于职业教育合作的资源,将其优先投入到即时回报的项目而非长期的人才培养和教育合作中。其二,产教融合型企业在参与职业教育中付出的成本与获得的收益不对称。有研究表明“企业参与职业院校合作的成本收益之间存在较大差距,将近一半的企业处于亏损状态”[4]。在难以预料未来长期收益的情况下,不少产教融合型企业可能会优先考虑稳定企业的正常经营。其三,政府对产教融合型企业与职业院校合作的调控不到位也是影响产教融合型企业履行教育责任的重要因素。一方面,政府给予产教融合型企业的激励政策缺乏具体的操作细则和执行标准,使得产教融合型企业对如何履责不够明确;另一方面,政府的监管机制不健全,对合作中的不规范行为缺乏监督和管理手段,可能会导致部分产教融合型企业出于短期利益考虑而忽略长期教育责任,最终使得产教融合型企业陷入“道义之困”的尴尬境遇[5]。