我国技能型劳动者职业演进政策的时空特征分析

作者: 陈丽君 曾群峰 蔡治

[摘要]技能型劳动者为国家建设提供重要的人才和技能支撑。提高技能型劳动者的职业发展空间,是建设技能型社会和培养高素质人才的关键。选取1978年以来51份相关政策文本,构建以共生理论的共生单元、基质和界面为空间维度,以技能型劳动者职业生涯演进阶段为时间维度的二维分析框架,运用Nvivo软件进行编码分析。研究发现,40余年来我国技能型劳动者职业演进政策经历了职业构建探索、职业培养转型、现代技术融合和职业生涯全面推进四个时期,存在共生空间分布均衡性不足、终身发展时间序列连贯性不强、职业演进时空协同效应不高等问题。建议加强共生界面与单元调控,优化职业发展共生空间;加强职后发展服务,完善时间连贯性强的终身技能教育体系;提高职业演进系统时空契合度,合力建设技能型社会。

[关键词]技能型劳动者;职业演进;共生理论;时空特征

[作者简介]陈丽君(1977- ),女,四川宜宾人,广东技术师范大学教育科学学院,教授,博士;曾群峰(1998- ),男,广东茂名人,广东技术师范大学教育科学学院在读硕士。(广东 广州 510665)蔡治(1977- ),男,四川雅安人,广东邮电职业技术学院,高级经济师,硕士。(广东 广州 510630)

[基金项目]本文系2022年度国家社会科学基金教育学一般课题“技能型劳动者职业演进轨迹的追踪干预研究”的阶段性研究成果。(课题批准号:BJA220241,课题主持人:陈丽君)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)08-0014-08

技能型劳动者是生产过程中以提高生产效率为本位,“解决一线生产操作难题的复合型人才”①。党的二十大报告指出,要“加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多卓越工程师、大国工匠、高技能人才”②。我国正处于向第二个百年奋斗目标迈进的关键时期,高素质技能型劳动者为中国式现代化强国的建设提供人才和技能支撑。因此,必须拓展技能型劳动者的职业发展空间,建构由技能培养、就业促进和职后发展协同的终身职业生涯演进体系,促进技能型人才队伍的高质量建设。目前,对技能型劳动者的研究多围绕职业培训和就业等开展,有待进一步拓展时空视角。在空间维度,“共生”概念最早由德国生物学家德贝里(De Bary)提出,用于描述生态系统内不同物种间的协同共生关系。职业发展的本质是劳动者与其他共生主体,在共生环境中协同联动,最终形成互利共生和一体化共生的共生系统。在时间维度,技能型劳动者职业演进是一个持续的过程。以共生视域构建技能型劳动者职业演进的空间维度,以职业生涯演进阶段为时间维度,构建二维分析框架,梳理改革开放以来技能型劳动者职业演进政策,总结不同时期职业演进的时空特征以及存在问题,为拓展技能型劳动者发展时空,构建终身学习型社会提供政策参考。

一、研究设计

以1978年以来国务院和各政府部门颁布的权威政策文件为研究对象,基于二维时空分析框架,利用Nvivo质性分析软件进行三级编码分析,剖析我国技能型劳动者职业演进时空特征。

(一)政策文本选取

选取改革开放以来颁布的有关技能型劳动者职业演进的政策文本。在选取过程中遵循四个原则:一是权威性。政策颁布主体为全国人大、国务院以及国家部委。二是相关性。与技能型劳动者职业演进紧密相关的文件全部纳入研究范围。三是规范性。选择由中央层面正式颁布的法律、行政法规、通知意见、公告等体现中央政府政策的文件。四是全面性。时间跨度为1978年至2022年。基于此,最终选取51份政策文本。

(二)文本编码过程

依据扎根理论,使用Nvivo对技能型劳动者职业演进的政策文件进行开放式编码、关联式编码以及选择式编码。第一,开放式编码阶段。以客观的心态研读原始文本并将其打散赋予概念作为参考点。如“开展全方位的职业指导”“开展青年人才工程”等参考点。第二,关联式编码阶段。将关联性强的参考点进行整合,初步确定它们的层次联系。如将“选聘有管理才干的人到领导岗位上工作”和“对其中取得重大技术成就的进行表彰”归纳为“职业晋升通道”的子节点。第三,选择式编码阶段。凝练出更精简的父节点,如将“畅通晋升通道”“企业技能培训”等子节点归纳为“职后发展阶段”这个主题中。

(三)我国技能型劳动者职业演进分析框架建构

以共生理论、技能型劳动者职业演进生涯为逻辑基准,构建“共生空间分布*职业生涯演进时间序列”的二维时空分析框架,整体梳理技能型劳动者职业演进政策的时空特征。

1.共生理论(空间维度)。在社会共生论视角下,个体与社会的关系本质是共生关系,两者在现代社会各个空间中因相互选择与相互依存而形成共生,并在不断适应内空间条件变化中逐步改善共生,最终实现互惠互利的共生空间状态。构建由共生单元、共生基质和共生界面有机组合的共生空间,以此推求技能型劳动者职业发展最优共生空间状态。共生单元是构成共生空间的基本交换单位,在职业演进中主要包括政府、企业、学校、行业协会和劳动者等职业空间主体。共生基质是不同共生单元协同作用的方式,体现了空间的力度和形态,在演进空间中主要包括财政资金支持、技术支持、培养机构与机制建设、培训者队伍建设、职业能力培养和职业生涯推进等。共生界面是指共生单元得以可持续发展的媒质和中介,主要包括发展指导精神、国家法律法规、社会舆论氛围、行业企业法规和院校章程条例。

2.职业生涯演进(时间维度)。对职业演进政策的内容进行三级编码分析,构建时间分析维度,其主要以技能型劳动者职业生涯演进过程为逻辑基准。职业生涯是完整贯穿劳动者终身的时间序列,是劳动者不断更新、变化的顺序性表现。以职业生涯三阶段探究技能型劳动者时段更替的连贯性以达成不同阶段的均势状态。首先,职前学习阶段,包括职教框架构建、专业与教材设置、“双师型”教师队伍建设、学校与实训基地建设、宣传与招生、产教融合人才培养、科研创新能力提升、思想政治提升、教育质量评估、就业创业指导。其次,求职就业阶段,包含产业革新多元就业、创业支持岗位扩充、服务体系助力就业、重点人群资源补偿、职业技能入职培训。最后,职后发展阶段,涵盖入职劳动保障、企业技能培训、畅通晋升通道、职业思想道德、在职学历提升、就业转移援助。

二、研究结果与分析

(一)空间演进特征:政府主导构建共生职业空间

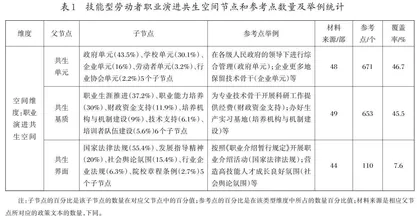

职业演进共生空间的共生单元、共生基质、共生界面分别对应演进空间中的多元主体、协同范式和社会背景。以共生系统为空间维度,统计和归纳得出技能型劳动者职业演进共生空间的子节点和参考点分布(见表1)。

统计结果显示,首先,共生单元参考数量最多,占46.7%。在共生单元二级编码中,政府单元出现的次数最多,而劳动者单元和行业协会单元占比不超过5%。表明在职业演进过程中,我国更多是将政府作为职业演进空间的主导者,自上而下地展开工作,也表明对劳动者作为技能空间构建的“主体人”的重视度较低。其次,共生基质占45.5%。其中职业生涯推进的占比最高,培训者队伍建设的占比最低。这表明政府重视就业和职后的发展,但对培训人员构建力度不足;技术支持仅占6.1%,表明现代信息技术运用力度较低。最后,共生界面仅占7.8%。其中运用最多的是国家法律法规,院校章程条例和行业企业法规运用较少。结合共生三要素,得出技能型劳动者职业演进共生空间的构成特征:以政府颁布的法律为共生界面引领政策,再由政府作为主导建构多元主体间的空间交互模式,其余空间主体多处于被动牵引状态。

(二)时间演进特征:以求职就业阶段为核心进行演进

技能型劳动者的职业生涯是由劳动者终身组成的连续的时间系统,包括职前学习阶段、求职就业阶段和职后发展阶段。以职业生涯情况为时间维度,统计和归纳得出技能型劳动者职业生涯的子节点和参考点分布(见下页表2)。

从表2可知,父节点中占据编码频次最高的是求职就业阶段,占43.5%;最低的是职后发展阶段,仅占24.5%。表明我国重视促进技能型劳动者就业,没有足够重视职后发展的时间贯通性。在职前学习阶段,最多的是职业框架构建,占26.2%,科研创新能力提升仅占5.2%。意味着国家注重职业教育体系的革新,但对学生的创新科研的关注度较低。在求职就业阶段,服务体系助力就业频率最高,占25.8%,而产业革新多元就业与创业支持岗位扩充占比均在15%左右,表明我国注重构建就业服务体系,而经济发展与职业培训的匹配性有待提高。在职后发展阶段企业技能培训的编码频次最高,职业思想道德出现的次数最低,表明国家更注重企业对职工的职业能力培训,这样能最直接地提高生产效率,但同时又在很大程度上忽略了职工工匠精神的培养。而入职劳动保障、畅通晋升通道、在职学历提升编码比例都没有超过15%,说明还没有完全畅通技能型劳动者整体生涯的发展通道。总体来看,时间维度中求职与就业仅作为职业生涯中一个时间节点,投入了最多的资源,而作为技能提升关键期的职前学习阶段与生产劳动主时期的职后发展阶段关注度较低。

(三)时空交互特征:职业演进时空分布不均匀

基于共生理论以及技能型劳动者职业生涯要素进行编码,构建“时间*空间”交叉分析表(见表3)。据此分析我国技能型劳动者职业演进政策文本在整个职业生涯不同阶段、不同领域和不同主体的共生协同特征。

以共生空间各要素参与度来分析,共生单元与共生基质参与最多的均是求职就业阶段,占比23.2%和27.5%,最少的是职后发展阶段,仅占7.6%和12.2%。这表明在共生空间中,共生主体们在求职阶段投入了大量资源,而对于职后时空延展注重程度较低。围绕共生界面,职后发展阶段出现频次最高,职前学习与求职就业阶段频次占比稍次。这体现了我国有意在社会层面为技能型劳动者营造良好的职业发展环境,但需要继续加强职前学习与求职就业的媒质建设。

基于时间序列上的共生情况,各阶段均呈现出共生单元与共生基质占比最多、共生界面占比较小的情况。如在职前学习阶段,共生界面建设占比仅有2%,求职就业与职后发展阶段的共生界面参考点占比也没有超过5%。这表明政府更重视对不同主体提出要求,构建共生单元互动范式来促进职业发展,而较少建设政策背景和社会氛围。总体而言,技能型劳动者职业演进进程缺乏职后发展时间段的空间构建,体现出主要以共生单元在职前学习与求职就业阶段构建互动范式以推动发展的时空特征。

(四)技能型劳动者职业演进的嬗变特征

基于对各个时期政策的Nvivo文本分析,结合共生空间分布与职业生涯演进时间序列特征,进一步深入剖析技能型劳动者职业演进政策文本的嬗变特征,凝练职业演进政策文本四个时期,分别为职业构建探索时期(1978—1990年)、职业培养转型时期(1991—1999年)、现代技术融合时期(2000—2009年)、职业生涯全面推进时期(2010—2022年)。

1.第一时期:职业构建探索时期(1978—1990年)。“文化大革命”期间,“生产劳动”被简化为体力劳动和职业技能活动。改革开放后,党的十一届三中全会作出实行改革开放的决策,重视技能型劳动者对于经济发展的促进作用。1981年《关于广开门路,搞活经济,解决城镇就业问题的若干决定》,提出发展经济创造岗位来解决就业问题。这是我国在改革开放后第一次正式提出改善劳动者的就业环境。1983年《改革城市中等教育结构、发展职业技术教育的意见》开始考虑调整普通高中和中等职业教育的结构比例。该阶段显示词频“技术”“就业”“劳动”频次最高,意味着虽然提出了要扩大招生规模,但是还未深入开发职业教育。分析该时期的编码发现,未提及高等教育与继续教育,体现出缺少对高技能型劳动者与职后提升的重视。在这个时期,中等职业教育与求职就业阶段的推进是我国的重点任务,意味着国家已经开始探索对普通技能型劳动者的培育以及产业岗位建设,也奠定了接下来40年我国技能型劳动者职业演进的主旋律。

2.第二时期:职业培养转型时期(1991—1999年)。随着经济的高速发展,国家有了更多的资金投入推进技能型劳动者的职业发展进程中。1991年,国务院发布《关于大力发展职业技术教育的决定》,首次使用“大力”表明了国家对技能型劳动者培养的重视。1996年颁布的《中华人民共和国职业教育法》是我国为专门培养技能型劳动者首次颁布的法律。从词频迭代来看,“教育”“学校”等教育类词语开始增加,意味着我国进入了注重提升技能水平的职业培养转型时期。这个时期,国家开始推动高等职业教育、继续教育与培养机构与机制的建设,探索构建现代化技能型社会。