职业教育产教融合政策执行偏差与破解之道

作者: 张雅静 古翠凤

[摘要]职业教育产教融合的实现依赖政策的有效执行。从史密斯政策执行过程模型分析,职业教育产教融合政策本身有待完善、执行机构协同性有待加强、目标群体观念有待转变及外部环境薄弱,是影响相关主体在政策执行过程中出现表面化、碎片化、形式化偏差的主要因素。完善产教融合政策的顶层设计、增强执行机构之间的协同性、提升目标群体的支持度、优化外部环境,不仅成为解决政策执行偏差的破解之道,也成为提升产教融合政策执行力的关键。

[关键词]产教融合;政策执行偏差;史密斯政策执行过程模型

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)18-0013-08

产教融合是职业教育的本质属性,也是提升职业教育适应性和推动职业教育高质量发展的关键。随着《关于深化产教融合的若干意见》《建设产教融合型企业实施办法(试行)》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等系列文件的颁布与出台,产教融合在职业教育中的重要作用日益凸显,其政策体系建设日益完善。但是,在产教融合政策的实际执行过程中,存在“融而不和”“校热企冷”等问题。正如美国政策学家格雷厄姆·艾利森(G Graham)所言,“政策目标实现过程中,方案确定的功能仅占10% ,剩余的90%取决于政策的有效执行”①,有效的政策执行才能将政策目标转化为实际效果。鉴于此,为推进职业教育产教融合政策目标的实现以及职业教育的高质量发展,本文引入美国政策学家T.B.史密斯(T.B.Smith)的政策执行过程模型,围绕影响政策执行的政策本身、执行机构、目标群体和政策环境四因素,分析如今职业教育产教融合存在的政策执行偏差,并有针对性地提出解决路径,以期推进职业教育产教深度融合,提升职业教育适应性。

一、职业教育产教融合政策执行分析框架

产教融合政策的制定以提升社会人力资源质量为根本目的,以推进社会产业转型升级和发展经济新动能为间接目的,以维护正常的产教融合秩序为价值遵循,分属公共政策范畴。因此,本研究以分析公共政策执行影响因素的史密斯政策执行过程模型为切入点,以影响公共政策执行的四因素为落脚点,找寻推进职业教育产教融合政策精准执行的新方法,为实现产教深度融合提供新助力。

(一)史密斯政策执行过程理论模型

“政策执行易受到多方因素阻碍,以至于政策在执行过程中出现失真、变形、走样,或降低政策的效能和偏离政策目标。”②各国政策学家为解决政策执行过程中的问题,先后提出了史密斯政策执行过程模型、政策执行循环模型、系统模型以及“模糊—冲突”模型等。基于职业教育产教融合的社会性和跨界性,本文选取涉及政策本身、执行机构、目标群体以及外部执行环境的史密斯政策执行模型来搭建职业教育产教融合政策执行的分析框架。

20世纪70年代,史密斯根据对“政策执行偏差的产生往往不是由单一因素所决定”③的认识建构了政策执行过程和影响政策执行因素的模型。此模型不仅关注政策文本本身对政策执行的影响,还关注政策本身外的其他主客体对政策执行的影响。史密斯指出,在政策执行过程中,政策本身的理想与否、政策执行机构的技巧与能力、政策目标群体的支持力度以及政治文化经济等外部环境是影响政策执行的四大因素。这四大影响因素共同构成了政策执行的生态系统,政策在执行过程中会因四大影响要素之间的互动产生“紧张”。当出现“紧张”,需要通过“及时回应”与“建制间接回应”两种处理方式来保证政策执行的平衡和谐,推动政策的执行并为下次制定政策提供依据。

(二)基于史密斯模型的职业教育产教融合政策执行分析框架

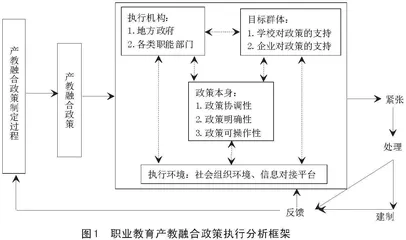

职业教育产教融合作为一项涉及多方利益相关者且极具复杂性的公共政策,其政策执行与史密斯政策执行过程模式分析具有较高的耦合性,均会受到理想化政策、执行机构、目标群体以及环境因素的影响。同时,产教融合政策所涉及的执行机构与目标群体广泛多样,其在执行过程中会受到政策文本是否科学合理、各级各类政策执行机构的执行能力、产教融合政策主要目标群体即职业院校和企业对政策的认可度以及外部复杂环境因素四方面的影响。鉴于此,史密斯政策执行过程模型对分析当前职业教育产教融合政策执行过程中所产生的执行偏差具有一定的合理性。为更好地推进产教融合政策的落实,有学者从产教融合政策文本、政策工具与政策要素二维度、构建政策执行成效监测体系等多角度研究政策执行的推进策略,但极少有学者以史密斯政策执行过程模型为分析工具,透过各种表象找寻造成产教融合政策执行出现偏差的内在原因,进而寻求破解产教融合政策执行偏差的路径,从整体上推进产教深度融合。因此,本研究根据史密斯政策执行过程模型对影响政策执行的四因素划分,从产教融合政策本身、执行机构、目标群体及执行环境四方面的相互作用、相互制约中寻找影响产教融合政策执行出现偏差的因素,从而破解当前产教融合政策执行中的偏差问题,并推动产教融合政策的进一步制定(见图1)。

二、基于史密斯模型的职业教育产教融合政策执行偏差分析

《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确指出“职业教育要坚持产教融合、校企合作,推动形成产教良性互动、校企优势互补的发展格局”。2022年新修订的《中华人民共和国职业教育法》更是对各级政府、行业部门、企业、职业学校和职业培训机构参与产教融合给予了方向指引。产教融合政策的出台与制定为职业教育开展产教融合工作提供了重要的制度保障和方向指引,但受多方因素的制约,各类组织在政策执行过程中出现表面化、形式化、碎片化等偏差。为破解这些问题,借助史密斯政策执行过程模型,从政策本身、政策执行机构、政策目标群体、政策执行环境四方面分析造成职业教育产教融合执行偏差的原因。

(一)政策本身有待完善,使得政策执行出现表面化偏差

在史密斯政策执行过程模型中,“政策本身是否明确、合理、可行是影响政策执行的首要因素”④。政策执行质量的高低很大程度上取决于政策文本的效力与质量,政策的明确性与可行性是决定政策文本效力与质量的关键。因此,产教融合政策文本的清晰完善是推动解决当前产教融合政策落实过程中存在的“校热企冷”、产教融合深度不足等问题的首要因素。加之产教融合政策涉及主体的复杂性,故需要明晰多主体权责,完善政策工具,以保障政策执行。

首先,产教融合政策文本对多元主体的权责界定有待完善。产教融合是一项主要解决职业教育人才供给侧与产业发展需求侧之间结构性矛盾的公共产品,其政策有效执行离不开企业、职业院校、政府、行业组织等政策执行主体的共同发力。分析已有的产教融合政策文本不难发现,国家越来越肯定多元主体平等参与产教融合政策执行的能力,鼓励企业、职业学校、行业组织等多元主体协作参与政策执行。如《中华人民共和国职业教育法》为各级各类职业学校、企业、行业主管部门以及各级政府等多元主体如何积极参与产教融合指引了方向;2023年国家发展改革委等部门印发的《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》更进一步指出如何丰富和拓展产教融合办学形态、培养内容、合作模式等,为产教融合赋能。但由于政策执行主体类型的多样性,以及政策文本对多主体推进产教融合落实的表述多为方向性的,使得执行主体对政策的理解存在偏差。产教融合政策在执行过程中处于“较高的模糊性和较高的政策冲突性执行情境中”⑤,加剧了多方主体执行政策的表面化现象。如当前已有政策文本对行业组织在产教融合政策执行中的权责界定较少,未能充分挖掘和发挥行业组织在推进产教融合过程中的效能,加之“对企业用于公益性教育事业的支出应当以多少比例在纳税所得中扣除的关键性指标没有明确规定”⑥,造成多方主体在政策执行过程中出现表面化执行偏差。

其次,对不同政策执行主体而言,无论使用何种政策工具都要分享收益、承担成本。政策工具的模糊不清,导致企业在执行政策过程中的积极性减弱。加之产业与职业教育存在不对等的资源依赖关系,产教融合更需要政府部门政策工具的外部驱动,调动企业参与职业教育的积极性,因此,为鼓励多元主体采取行动,需要进一步完善激励政策工具的使用方式。如在成本补偿机制方面,政策提出对积极参与职业学校育人的企业给予减税优惠,却对企业用于职业教育的经费支出扣除缺少具体可量化的税收指标;在土地优惠激励政策方面,针对参与产教融合的企业展开投资或与政府共建教育用地主要采用何种方式供地尚存争议;在收益分享机制方面,对职业学校和企业间的利益分配缺少可量化的标准。此外,政策工具在正面奖励和负面惩罚的共同作用下才能发挥最大效能,但当前缺少明确的惩罚措施,导致企业和职业学校在产教融合执行过程中缺乏对深度参与育人或产业转型工作的责任意识,出现执行偏差。因此,如何处理产教融合政策文本的针对性与模糊性之间的关系,是解决政策执行表面化的前提。

(二)政策执行机构的协同性有待加强,导致政策执行出现碎片化偏差

在史密斯政策执行过程模型中,执行机构是政策得以贯彻落实的主体,是影响政策执行的关键因素。基于委托代理理论,中央政府主要负责产教融合政策的制定,委托地方政府以及相关职能部门具体实施;地方政府和各职能部门的政策执行人员对产教融合政策的支持、理解、落实将直接影响产教融合政策的执行。同时,基于产教融合的复杂性,产教融合政策执行需要纵向层级部门以及横向同级政府不同职能部门的相互协同,但受科层管理制度的影响,执行过程中出现部际关系碎片化的现象,即产教融合政策所涉及的各职能部门在政策执行过程中的协调性有待加强。

纵向上,地方政府部门不仅要服从地方政府的管理还要听从中央的意见,兼顾理性人和代理人的双重角色,面临来自多个委托方的不同要求,易产生多重目标的冲突。同时,地方政府在产教融合政策执行过程中通过深刻把握中央政策的核心要义和文件精神,从而因地制宜出台本土化的政策文件,避免在政策执行过程中出现碎片化的情况。近年来地方各省市政府相继出台了本省的实施意见,旨在落实国家政策,但部分省份由于对政策执行的目标定位较为模糊,产教融合政策执行目标划分的具体化程度以及措施内容可操作性较低,造成执行过程中缺少具体、可操作性强的政策文本指导,加大了准确执行的难度。

横向上,产教融合政策作为涉及多方职能部门权益的公共性政策,其有效执行离不开多层次和多类型职能部门之间的相互协商,但当前不同职能部门的协同性有待加强,各职能部门在产教融合政策落实中的沟通度有待提升。此外,政策执行机构中各部门间的职能交叉、部门协调不畅与整体协调性不足等问题阻碍了政策的有效执行。综上,产教融合政策执行机构中纵向各层次政府间的协同性有待提升以及横向不同职能部门间的沟通有待加强,为产教融合政策执行增加了阻力,使得产教融合政策在执行过程中出现了不同程度的碎片化偏差。

(三)目标群体观念有待转变,造成政策执行出现形式化偏差

在史密斯政策执行过程模型中,“目标群体是指那些由于政策的强制性必须对自身行为模式重新进行调适的群体”⑦,他们对政策的支持度是影响政策执行成效的重要内部因素。产教融合政策的目标是提升技术技能型人才的培养质量,实现教育与产业的对接,满足产业转型升级发展对人才与科研的需求。因此,产教融合政策的目标群体主要是各级各类职业院校和企业。

各级各类职业学校和企业是产教融合政策的根本性主体和直接获益者,是影响政策执行的重要内在因素,它们的观念直接影响政策落实效果。一方面,各级各类职业学校受原有认知偏差的影响,存在重“教”轻“产”的问题。部分学校认为,产教融合只是简单意义上的签订实习合同或“校中建厂”,对产教融合的认可与支持度大打折扣,政策执行出现形式化偏差。此外,职业学校参与产教融合面临国有资产流失、教师参与企业进修以及晋升的通道不畅通等顾虑,使得执行过程中面临重重阻碍,加大了执行形式化的偏差。另一方面,企业为职业教育专业设置和人才培养方案设计提供方向指引,其在现有的产教融合政策文件中作为单主体出现的频率只占5%。企业参与产教融合所需要的环境支持、外部供给支撑不足,是造成企业参与产教融合积极性不足的根本原因。加之企业前期参与教育实践要承担实习指导教师的人力资源、实训设施设备、物资等成本,导致其参与产教融合的前期成本支出大于收益。企业作为社会性营利组织,当公益性与营利性发生冲突时,优先选择利于自身经济发展的方式。因此,部分企业在产教融合政策执行过程中仅将学生当成低廉的劳动力,主要为了获取国家给予的财政补贴和土地等资源。他们未能认识到自身在高技能人才培养中的重要作用和长远收益,以及产教融合将为自身的转型升级提供人才、师资、科研等多方面的隐性支撑,从而未能充分深入参与职业学校的教育教学工作并发挥自身在产教融合中的关键性作用,出现政策执行的形式化偏差。