人口新形势对高职教育未来发展的制约与对策

作者: 张勇 刘晖

[摘要]文章从教育外部关系规律出发,运用人口学、社会学相关理论,分析了人口因素对教育发展的制约作用。同时,基于第七次全国人口普查数据,分析了我国人口发展新阶段的数量特征、结构特征、分布特征。未来高职教育发展要主动适应人口发展新阶段新形势,需要从强化编制规划、推进功能拓展、提升服务能力、完善空间布局等策略入手。

[关键词]人口;第七次全国人口普查;高职教育;制约;对策

[作者简介]张勇(1989- ),男,河南信阳人,广东轻工职业技术学院,助理研究员,硕士;刘晖(1962- ),男,江西吉安人,广州大学,教授,博士,博士生导师。(广东 广州 510300)

[基金项目]本文系广东省2021年度教育科学规划(高等教育专项)课题“第七次全国人口普查背景下高职院校支持‘一老一小’人口服务体系建设路径研究”的研究成果。(项目编号:2021GXJK531,项目主持人:张勇)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)06-0012-09

第七次全国人口普查是新时期开展的一次重大国情国力调查。2021年5月11日,国家统计局发布第七次全国人口普查关键数据,引发国内外广泛热议。第七次全国人口普查深入摸清“人口家底”,全面查清我国人口数量、人口结构、人口分布、人口迁移等各方面情况,掌握了人口变化的趋势性特征、结构性演变、人口社会变迁等情况,“为完善我国人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动经济高质量发展提供了准确统计信息支持”①。十年一次的全国人口普查是权威而宝贵的数据资源,值得深入挖掘、整理和应用。教育领域要深入分析研判最新人口数据背后的形势与趋势,为我国教育持续高质量发展提供参考。第七次全国人口普查数据反映出步入关键转折期的我国人口在数量、结构、分布上呈现出哪些特征,将会对高职教育未来规模、功能、布局带来怎样的发展制约,将给高职院校带来怎样的生存挑战,高职教育又该如何提前谋划、主动优化、积极应对,以提高对未来人口变化的适应性呢?从第七次全国人口普查数据出发,以上问题需要深入研究和进一步解答。

一、教育发展受人口因素制约

人口与教育的关系研究是教育学、人口学、社会学等诸多领域广泛关注的学术议题。20世纪80年代起,一批教育学者和人口学者开始更加关注到人口与教育这一交叉领域,形成了较早的代表性研究成果。潘懋元先生于1980年正式提出教育内外部关系规律。其中,教育外部关系规律指的是教育作为社会的一个子系统与整个社会系统及其他子系统之间的相互关系的规律。也就是说,教育的发展受到社会政治、经济、文化、科技、人口、地理等外部因素的制约,教育必须与社会发展相适应。他将这种适应进一步界定为“主动适应”,认为“教育应发挥它的主体判断与选择作用,办学者应发挥他的自觉性和主动性,趋利避害,力求主动适应而不是被动适应”②。教育外部因素对教育的制约作用有主次和强弱之分,其中人口对教育的制约作用是直接而明显的。2000年,田家盛先生编著《教育人口学》,这是我国较早系统阐释教育与人口相关问题的代表性著作。他认为,“人口与教育是互为前提、互相影响、互相制约的”③。何齐宗等学者认为,人口是构成人类社会的基本要素,教育是延续人类社会(培养人)的基本活动。二者都是人类社会生存和发展的前提,都是伴随人类社会始终的永恒现象。“研究人口与教育的关系,无论对教育还是对人口的健康发展都具有重要意义。”④随着人口与教育关系研究和实践的深入,关于人口对教育发展的制约作用形成了普遍共识:教育发展始终受到人口数量、人口结构、人口分布等情况的制约;教育的规模、功能、布局要与人口的数量、结构、分布相匹配。

“人口作为我国经济社会发展的基础性、全局性和战略性因素,关系着构建新发展格局的重大战略,是深入贯彻新发展理念、塑造大国竞争力的重要领域。”⑤此前的相关研究更多基于彼时的人口发展形势,以“控制人口数量”为逻辑起点,聚焦如何通过教育推动人口数量指标下降,认为“提高教育水平是生育率下降的直接动力”⑥,“控制人口的关键是普及义务教育”⑦。例如,董泽芳认为,人口问题对教育造成的影响主要反映在“人口膨胀对教育的压力、人口波动对教育的冲击、人口结构变化对教育的影响、人口流动对教育的挑战与人口分布不均对教育的制约”⑧等方面。第七次全国人口普查数据反映出,我国人口已进入发展新阶段,步入关键转折期。在目前的研究中,立足新人口形势,以推动人口长期均衡发展为逻辑起点的学术成果产出不够,关于人口新形势将如何影响高职教育未来发展也亟待更多探讨。教育除了要主动适应当前人口的现状,更为重要的是做到未雨绸缪,提前预判并主动适应未来人口可能发生的新变化。对此,本研究基于以上情况,从教育外部规律出发,以第七次人口普查数据为起点,就人口新形势对未来高职教育发展的制约与相应的对策做出更进一步的探讨。

二、人口发展新阶段的新特征

第七次全国人口普查廓清了我国人口发展现状判断上的长期争论,以权威的数据把各方观点和上下政策统一到“我国人口进入发展新阶段,步入关键转折期”⑨上来。高职教育未来要实现更好的发展,必须立足于人口发展新阶段的新特征。

(一)人口数量特征制约未来高职教育规模

人口总量庞大,但增长率持续降低,将迈入极低速增长或负增长阶段。人口众多作为我国人口最基本的数量特征没有改变,但是从历次人口普查情况看,全国人口年均增长率正处于历史低位,且仍在持续下滑。“2020年第七次全国人口普查与2010年第六次全国人口普查相比增长5.38%,年平均增长率降到了0.53%。”⑩人口专家普遍预测,未来人口将会极低速增长,甚至不可避免迈入负增长阶段。从人口更替的规律以及世界各国的普遍情况看,一旦人口进入负增长通道,便具有很强的“下跌惯性”,会给社会经济发展带来战略性危机,需要及早地进行体系化研究和有效性应对。

教育是国家的基石,人口是教育的基础,学龄人口的多少甚至决定着教育规模的大小。我国人口由较高速增长阶段向极低速增长或负增长阶段转轨,将直接带来未来高职教育学龄人口数量的起伏,进而导致未来高职教育需求的波动。未来高职教育规模既不可能维持现状、一成不变,也不可以自乱阵脚、肆意增减。要立足人口数量与教育规模的关系规律,经过科学的测算、评估、规划,确保未来高职教育规模与学龄人口数量始终保持一种动态的适应与平衡。

(二)人口结构特征制约未来高职教育功能

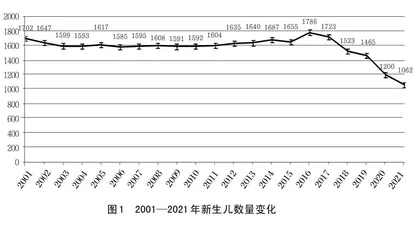

人口增长率降低的背后是出生人口的逐年减少(见上图1)以及生育率的愈加低迷。1992年开始,我国总和生育率一直低于2.1的世代更替水平。2020年我国育龄妇女总和生育率为1.3,低于国际社会通常认为的1.5的警戒线。“新生儿数量继2020年降至1200万后,2021年继续走低至1062万人”11,连续第五年下降。以第七次全国人口普查为节点,人口担忧已经从“生太多”转变为“不够多”,我国人口政策由“限制性”向“包容性”“鼓励性”转变。这也是我国人口发展新阶段最为突出的新变化。

第七次全国人口普查数据显示,60岁及以上人口为2.64亿人,占18.70%(其中65岁及以上人口为1.90亿人,占13.50%),首次超过0~14岁人口2.53亿的数量和17.95%的占比。与2010年相比,60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点,65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。“我国正在经历有史以来世界上规模最大、速度最快的人口老龄化进程”12,老龄化成为我国人口发展新阶段的主要特征,是今后一个时期我国的基本国情。

“少子化”与“老龄化”并存且日益严峻,是我国人口当前迫在眉睫的难题。新生力量越来越少,老龄人口不断增加,生产性人口比例降低,劳动力成本增大,意味着我国劳动人口数量型红利的终结。要支撑未来经济社会可持续发展,我国人口必须向质量型红利转变。推动人口产生质量型红利,最根本的还是依赖教育。以培养技术技能人才为目标的高职教育,依然锚定眼下的人才培养方式和教育功能,显然无法面向未来。适应未来由“少子化”和“老龄化”带来的“倒金字塔”人口结构,高职教育功能必然会且必须要进行调整。

(三)人口分布特征制约未来高职教育布局

从空间上看,人口持续聚集,空间分布不均衡情况加剧。“东部地区的人口占比持续稳步上升,珠三角、长三角、京津冀三大城市群的人口集中趋势越来越明显;西部地区人口占比有所波动,中部地区人口占比有所下降,东北地区的人口占比有持续的明显的下降。”132010—2020年这十年间,32座城市人口增量超过100万人,主要集中在东部沿海发达地区和中西部的强省会城市,其中东部沿海占了20个。与此同时,共有149座城市人口出现减少,主要集中在东北、中部和西部的四川、云南、甘肃等地。东北地区人口占比下降最为明显,“辽宁、吉林、黑龙江三省除沈阳、大连和长春这三个副省级城市外,其他地市人口全部出现下降”14。从各省市层面的人口普查数据看,人口进一步向区域中心城市聚集。广东省广州市和深圳市的常住人口占全省人口比重分别从2010年的12.17%和9.99%,提升到2020年的14.82%和13.93%。甘肃省兰州市的省内人口比重从2010年的14.14%提高至2020年的17.42%,与第二名的差距扩大至5.5个百分点,人口持续向区域中心城市迁移。“全国人口中人户分离人口约为4.93亿人,与第六次全国人口普查相比增长88.52%”15,人口流动更加常态化。人多的地方吸引人口持续迁入,人口越来越多;人少的地方人口持续迁出,人口越来越少。这种情况进一步加剧了我国人口空间分布的不均衡。

考虑到人口的流动性,特别是高职教育跨区域就学的情况,人口空间分布与高职教育区域布局并不会呈现出完全对应的关系。但是,由于我国人口空间分布不平衡持续加剧,依然可以做出以下判断:人口基数大且持续流入的区域将会成为高职教育“增强区”,人口基数小且持续流出的区域将会成为高职教育“衰减区”。当前,高职教育区域分布情况与未来人口空间分布显然还有不小的差异。这就意味着,随着人口空间分布的持续变化,我国高职教育区域分布还将面临调整,以保持一种大体协调。从全国人口分布与高职教育布局对照情况看,浙江省、广东省等区域人口持续聚集,高职教育布局相对不足;东北三省以及中部的安徽省、江西省等区域人口流出,高职教育布局相对过剩(具体见表1)。

三、高职教育未来发展的应对策略

人口发展新阶段的新特征将直接制约高职教育未来发展。高职教育要主动适应、有所作为,确保自身长期可持续发展。

(一)强化规划编制

“人口数量特别是学龄人口数量变动是编制教育规划的基础数据。”16人口极低速增长或负增长构成了未来教育发展的基底,将对高职教育编制未来发展规划产生直接影响。

1.基于人口形势做好高职教育发展规划。要进一步加强基于人口新形势的教育发展规划编制相关调查与研究,提升未来高职教育资源与学龄人口的匹配度,确保高职教育资源供给与学龄人口教育需求相适应、相匹配,维持需求与供给的长期均衡。避免因预测不足、准备不够,导致高职教育资源紧缺或高职教育资源富余浪费等问题,保证高职教育长期可持续发展。

限于高职教育专门口径统计数据的缺乏,高职教育规模无法进行直接性计算预测。可以根据高职教育与高等教育总体规模变化保持基本一致的特性,用高等教育总体规模来大致评估未来高职教育总体规模。

影响教育规模的因素一是学龄人口基数,二是该教育阶段的毛入学率。根据《中国教育监测与评价统计指标体系》,“高等教育毛入学率计算公式为:高等教育毛入学率(%)=高等教育在学总规模/18~22岁年龄组人口数[×]100%”17。由此,可以得到高等教育在学总规模计算公式为:高等教育在学总规模=18~22岁年龄组人口数[×]100%高等教育毛入学率(%)。