共生理论视域下“校中企”合作模式的动力机制与耦合效应分析

作者: 冉云芳 陈绍华 徐灵波

[摘要]企业深度参与是校企合作发展的关键。文章以共生理论为分析框架,将高职院校“校中企”合作模式作为共生系统,分别从共生单元、共生模式和共生环境三个维度,探究企业参与校企合作的内生动力、耦合效应和外驱动力。据此得出结论:契机动力促进校企共生的达成,经济动力维系校企共生的关系,耦合效应体现校企共生的强度,外驱动力保障校企共生的稳定。应治理企业入驻职业院校的信息不对称,解决企业入驻职业院校的经济矛盾,创新企业入驻职业院校的合作机制。

[关键词]共生理论;“校中企”合作模式;动力机制;耦合效应

[作者简介]冉云芳(1984- ),女,土家族,重庆人,苏州大学教育学院,副教授,博士。(江苏 苏州 215123)陈绍华(1982- ),男,湖北巴东人,武汉职业技术学院,讲师。(湖北 武汉 430074)徐灵波(1998- ),女,浙江桐庐人,苏州大学教育学院在读硕士。(江苏 苏州 215123)

[基金项目]本文系2019年国家社科基金教育学一般项目“职业教育校企合作的成本收益与博弈行为研究”(项目批准号:BJA190091,项目主持人:冉云芳)和苏州大学2021年“ 政基金”项目“基于‘校中企’合作模式的企业动机、行为与收益研究”(项目批准号:苏大教〔2021〕10号,项目主持人:陆莹绮)的研究成果。

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)06-0029-07

一、问题的提出

2021年4月,习近平总书记在全国职业教育大会上作出重要指示,强调要深化产教融合、校企合作,深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。近年来,我国高度重视职业教育校企合作问题,《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》《职业学校校企合作促进办法》《国家职业教育改革实施方案》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件均指出,要深化产教融合的政策内涵,并构建校企合作的制度框架。尽管校企合作致力于向深度合作发展,在合作内容、合作模式和合作机制等方面借鉴了发达国家的经验,如德国双元制、英国现代学徒制等,但要构建中国特色的校企合作模式,还需仔细思考“何为校企深度合作,如何才能达到深度,深度合作的效果如何”等问题。

在众多校企合作模式中,一种以企业入驻学校并开展生产和经营性行为为特征的合作模式得到了国内学者的关注,与此模式相关的名词有“引企入校”“校中厂(企)”“校内生产实训基地”等。其中,“引企入校”是一种合作行为,侧重将企业资源引进学校的过程,并具备场地在校内、兼顾生产与育人功能、能够创造一定经济效益三大条件;“校中厂(企)”和“校内生产实训基地”则是合作结果,侧重通过合作所设立的实体。校内生产实训基地可通过政府投资、区域共享,院校主导、自主经营,校企一体、引企入校,多方共建、自由合作四种合作行为建立。“引企入校”式的校内生产实训基地是校企双方共同出资,在校内建设,学校进行理论教学管理,企业进行生产实训管理,共同发挥技术技能型人才培养功能的场所。“校中厂(企)”是一种内源型校企合作模式,该模式引进具有独立法人资格的企业方,并联合职业院校共同设立校内实训基地。“校中厂”中的“厂”,并非狭义的“制造类工厂”,而是广义的生产型、流通型、服务型等企业的集合,在此概念界定上,“校中厂”即“校中企”。本文以“校中企”概括上述模式,将“引企入校”作为该模式的合作行为,将“校中厂”作为其旧有概念,并将“校内生产实训基地”作为其引入制造类企业的具体表现。因此,“校中企”合作模式是指承担独立法人资格的企业方将全部企业或部分生产线或部门引入学校,通过营造真实的工作环境,联合职业院校共建、共管和共育人才,开展技术生产或经营服务活动,培养学生技术技能的校企合作模式。

当前,国内学者基于企业视角对“校中企”合作模式的研究集中在以下三个方面:第一,表现形式。左石华、徐元俊、罗孝高在《高职股份制“校中厂”实训基地运行机制探索》一文中认为,企业将生产设备、技术人员等资源引入学校实训基地,按企业化要求组织生产和科研,结合生产按学校要求开展教学,形成“教学—科研—生产”的互动。黄德桥、杜文静在《基于产教融合的高职院校校内生产性实训基地建设研究》一文中认为,实现有效课岗对接的校内生产实训基地,需要企业将其所处产业的前沿科技、理念、文化和力量引入教学活动,贯穿于专业规划、课程标准、职业标准、岗位任务、生产运营等全过程,全面对接行业发展所需人才标准。第二,存在的问题。陶良侃在《促进中职学校与企业合作的策略研究——以浙江省温岭职业技术学校“引企入校”合作模式为例》一文中认为,制度缺失和企业自身利益的牵制是影响生产实训基地建设的关键要素。焦红强在《高职“校中厂”存在的问题与对策》一文中指出,合作企业的顾虑主要有能否获得持续的合作保障、生产自主性能否得到保证、合作中的管理权力能否得以保证。刘宏在《产教融合型生产实训基地建设现状与对策——以湖南化工职业技术学院精细化学品生产技术专业为例》一文中指出,企业参与校内生产实训基地的建设程度不高,表现在国家政策与企业发展需求不协调、商业机密与学生求知需求不协调、资金投入与基地建设需求不协调和高职教育与产业转型需求不协调四个方面。第三,案例研究。黄启良、朱华平在《建设生产型实训基地 培养技能型人才——广西纺织工业学校服装生产型实训基地建设实践与探索》一文中认为,合作企业的生产需求和学校的专业培养目标贴近。孙中平在《高职院校会计专业“校中企”运作实践与思考——以青岛海诺诚财务咨询公司为例》一文中基于公司支出和收入的权衡,提出“校中企”运行的关键在于找到具有持续力的盈利业务。

已有研究阐述了企业参与“校中企”合作模式的宏观框架,但并未深入了解企业方的实际参与态度、企业在参与合作过程中的具体动力机制及其影响因素等问题。本文以质性研究的方式,从合作企业的角度,真实客观地呈现企业参与“校中企”合作模式的动力机制及其耦合效应,构建共生关系模型,并提出深入推进“校中企”合作模式的针对性建议。

二、研究设计与过程

(一)分析框架

德国植物学家Debary于1879年在其专著《共生现象》中首次提出共生理论,并最早应用于生物学领域,之后逐渐运用于社会科学研究领域。共生理论是指共生单元之间在一定的共生环境中按某种共生模式形成的关系。依据西方社会学研究,共生单元(U)、共生模式(M)和共生环境(E)这三者互相作用并共同组成共生理论中的基本元素,最终形成共生系统。由于学校和企业的合作是跨界属性整合,以生产为目标的企业和以教育为目标的学校对立性强而同一性弱,导致校企并未表现出理想的契合状态。依照校企双方主观能动性的强弱,可将共生关系分为寄生、偏利共生和互惠共生三种模式。传统校企合作中企业往往处于弱势方,合作好处主要为获得人力资源,但在升学热的背景下,该好处正在逐步削弱,导致传统模式处于寄生和偏利的共生状态。而“校中企”模式在人力资源的基础上,增加了企业在物力、财力、信息等方面的好处,若合作得当,往往能够达到互惠共生的状态。因此,本研究以共生理论为分析框架,将职业教育“校中企”合作模式作为共生系统,分别从共生单元、共生模式和共生环境三个维度,分析在共生系统架构中企业的动力机制和耦合效应。

(二)研究方法

1.研究对象的选取。江苏省作为我国经济实力强省,以新产业、新业态、新模式为主要内容的“三新”经济已成为推动江苏省经济发展的强大引擎。作为地级市的苏州,2020年实现地区生产总值20170.5亿元,成为江苏第一个、全国第六个突破两万亿元的城市。强大的经济背后离不开高新技术企业的支撑,企业对技术技能型人才的需求越发强烈。本研究通过方便抽样的方式,选择与苏州市高职院校开展“校中企”合作模式的9家企业进行半结构化访谈,主要访谈对象有5位总经理、1位副总经理、1为校企合作负责人、1位行政主管和1位人事总监。同时,课题组对参与“校中企”合作的高职院校相关专业的系部主任、专业负责人或合作负责人进行访谈,通过三角校正获取真实客观的“校中企”合作情况。

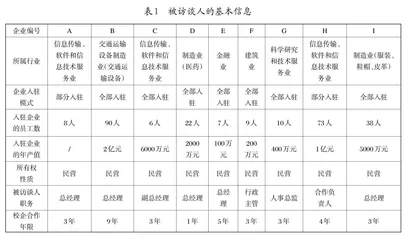

被调研企业的基本信息如下:企业所处行业以技术服务业和制造业为主,占比分别为44.44%和33.33%;有7家企业完整入驻高职院校,占比达77.77%,有2家企业仅将部分生产线或部门引入高职院校;从员工规模来看,完整入驻的企业均为小微企业,其中有4家企业员工规模分别为90人、73人、38人和22人,其余5家企业的员工规模均低于10人;从年产值来看,5家企业的年产值在2000万元及以上,4家企业的年产值均低于400万元;从企业所有权性质来看,所有企业均为民营企业;从合作年限来看,有6家企业的合作年限在3年及以下,有3家企业的合作年限在3年以上(见下页表1)。

2.资料的收集与整理。本研究于2021年6~8月期间对以上9家“校中企”合作企业相关人员进行面对面访谈,并通过实地走访的方式获取真实资料。在征得被访谈人同意的基础上做了全程录音,每次访谈时长约2小时,共转录成近4万字的文稿。

三、研究结果与分析

(一)作为共生单元的企业参与的“内生动力”

共生单元是指构成共生系统的基本能量生产和交换单位。企业作为校企合作的主要共生单元,在考虑是否参与“校中企”合作模式时往往会考虑两类“内生动力”,即契机动力和经济动力。

“契机动力”是指企业选择参与该模式的出发点和缘由,也是企业与合作院校在政策、行业、市场等资源上的能量交换,即象参量兼容。A企业着眼于学校资源而参与合作。B、C企业在国家政策导向下、在人脉资源引荐下入驻学校。D、E、F、G、H企业入驻学校的关键在于合作院校的态度,包括开放的引进态度、浓厚的合作氛围和清晰的管理制度(这5家企业入驻的高职院校为同一所高职院校)。由于该校入驻企业数量较多,业务往来较为频繁,学校与企业、企业与企业之间形成了良好的合作状态。I企业入驻的原因主要在于企业创始人的教育情怀。

“经济动力”是指企业选择参与该模式所需付出的成本与所能得到的收益的博弈,也是企业与合作院校在技术、人力、设备、场地、资金和信息等资源上的能量交换,即质参量兼容。A、B企业关注学校的场地优势,包括办公场地的优惠、食堂的便利和宿舍的租用。C企业获益较广,包括增加与其他企业或职业院校的商业合作机会、利用学校科研环境助推产品研发、获得学生培养补贴、减少社会招聘和人员培训成本。D、E、F、G、H、I企业的成本投入大小与校企双方共同修订的积分入驻机制挂钩。企业可通过申报项目、出版教材、开设讲座、合作发表论文、承担课程教学、订单培养学生、接收学生顶岗实习、合作申报软著、合作申报专利等方式获取相应积分,抵消当年入驻费用的一部分。积分越高,优惠越大。

(二)企业参与共生模式下互动的“耦合效应”

共生模式反映共生单元相互作用的过程、路径和强度。耦合效应是群体中两个或两个以上的个体通过相互作用而彼此影响,从而联合起来产生增力的现象。由于企业参与合作的内生动力不同,所以在共生模式下与职业院校在合作互动中所建立的耦合效应强度各异。耦合效应外在表现为企业和学校参与的具体行为,行为集合能够初步反映双方合作的紧密程度。

A企业的合作行为杂而浅。企业实训安排主要集中于用工高峰期,用于缓解企业劳动力的季节性紧缺,而学生也可以自主选择是否在该企业实训,对其不做硬性要求(可以选择参与其他项目替代所需学分)。受疫情影响,A企业参与频率低,仅开展过两次培训,开发过一本教材。与A企业相反,B企业的工学交替以整班为单位,作为必修课程进行。从三年级开始(五年制学生),学生每学期必须参与为期1个月的实训项目,五年级的顶岗实习为期3个月,并结合学徒制的形式进行。C企业的合作行为建立在项目式教学中。根据校企共同制订的人才培养方案,将专业课程分为专业基础课、专业核心课和专业拓展课,课程要求逐步提高。D、E、F、G、H企业的合作行为围绕当年校企修订的“入驻企业考核计分标准”。这一标准与企业“经济动力”相关,并体现学校的人才培养需求。I企业的合作行为体现了企业所处行业的特征。I企业引进国外最先进的服装设计理念,开发行业领先的婚纱礼服立裁教材,并邀请国外顶级设计师对学校教师进行培训。