职业教育课程开发的职业分析:回顾与展望

作者: 谢莉花 彭程

[摘要]职业分析作为职业教育课程开发的特色环节之一,对于职业教育改革与发展具有重要意义。职业教育课程开发展现了从工作任务出发对职业能力进行深度分析进而完成教学化处理的过程。尽管课程开发中采用了严密、规范的职业分析方法,但在实践中仍然面临一些现实问题,未来需重视对职业分析方法的研究,建立校企合作开展课程开发的常态化机制,强化教师的企业实践能力及课程转化能力。

[关键词]职业分析;课程开发;工作任务;职业能力

[作者简介]谢莉花(1983- ),女,江苏常州人,同济大学职业技术教育学院,副教授,博士。(上海 200092)彭程(1997- ),女,湖南湘潭人,广东深圳坪山区第二外国语学校,硕士。(广东 深圳 518118)

[基金项目]本文系2021年同济大学研究生教育研究与改革建设(教材建设)项目“职业教育的职业分析:理论与方法”的阶段性研究成果。(项目编号:2021JC31)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)18-0020-08

职业教育的特性决定了其与职业工作世界的紧密联系。职业分析作为专业建设的重要步骤,不仅是开展职业教育研究与实践的特色,还是开展职业教育工作的重要方法论,更是衔接真实职业工作需求与职业教育供给的重要桥梁。对职业分析的回顾与展望有利于新时期审视职业分析发展的现有成就与可能方向。

一、职业分析对于职业教育改革与发展的意义

职业分析作为职业教育课程开发区别于普通教育课程开发的特色环节之一,其开发原理、路径与方法都紧紧围绕“职业”二字展开。《国家职业教育改革实施方案》明确了职业教育在国家战略体系中的地位,即职业教育与普通教育具有同等重要的地位。职业教育要加快推进内涵式发展,构建独立的教育体系,确立自身的办学特色,必须走出一条区别于普通教育的特色路径,形成自身的理论体系。职业分析不仅是职业教育类型化的根基、职业教育内涵式发展的要求,更影响职业教育的专业设置与课程教学,并对教师的专业成长提出了新的要求。

(一)职业教育类型化确立的根基

职业教育是与普通教育不同的教育类型,其课程内容与经济发展和社会服务密切相关,课程建设也以适应、促进产业和社会发展需求为导向。但是,很长一段时间,职业教育既缺乏对基本方法论的关注,也缺乏切实可行的职教课程开发技术,主要通过借鉴普通教育的理论,对传统学科内容进行“教学简化”,导致课程内容偏离社会生产实践。2000年以来,学界陆续引入国外关于职业分析的理念与方法,我国开始形成具有职业教育特色的课程开发方法及路径。在职业教育类型化要求下,我国需进一步加强对职业分析的研究、应用和改进,以形成更符合我国职业教育人才培养特色、遵循行业企业技术技能形成规律的职业分析方法论,从而真正促进职业教育与人才市场需求的对接,助力高素质技术技能人才培养。

(二)专业建设和课程改革的起点

受终身教育思想的影响,职业教育已从正规学校教育的一个特定阶段转变为终身教育不可或缺的组成部分。纵观职业教育课程的发展历程,总体呈现注重课程开发现实性和系统化的特点。职业教育不仅需要结合职业岗位培养学生胜任工作的能力,更需要关注学生综合素质的提升,从而使学生在未来的职业生涯中具备可持续发展的潜力,以更强的迁移和适应能力应对未来不断变化的职业世界。这意味着在课程开发过程中,不能仅仅关注某一具体岗位工作任务的要求,更要考虑职业岗位群所蕴含的职业知识、技能、素养、态度等内容,这使得职业分析所要挖掘的内涵更为广泛和多元。同时,专业建设也要以职业岗位群为风向标,宏观上不断调整优化专业设置、专业布局、专业结构,微观上针对某一个具体专业建设进行更加实际且细致的职业(群)调研。职业分析作为理解职业岗位群内涵的工具,将持续影响职业教育的专业建设和课程改革。

(三)职教教师专业教学能力体现

经过长期的课程开发实践,以职业分析方法为出发点来分析课程已成为职教课程改革的共识。落实到教师教学层面,理解和应用职业分析方法是教师专业教学能力的体现。职业院校教师在专业教学过程中需按照职业分析的要求,实现课程内容与工作任务、工作过程的内容对接与教学转化。对于专业课程的学科带头人、骨干教师来说,还会涉及专业教学标准、校本课程、教材开发等工作,这些都离不开职业分析方法的运用。教师作为运用职业分析的主体,基于职业分析实践经验反哺职业分析方法论研究,既体现了自身的教学科研能力,也彰显了专业自主性。可见,职业分析作为职业需求向职业教育内容转化的工具,不仅是专业教师教学工作的基本要求,更是教师专业能力提升的重要路径。

二、职教课程开发中职业分析的定位及关联

按职业分析的目的,职业分析可划分为在人力资源开发与管理中对特定工作组织某个特定职位的分析、在职业资格开发中按职业门类认定特定职位的分析和在职业教育课程开发中对工作组织中普遍存在的职业岗位群的分析。对于职业教育而言,职业分析是教育体系建设、职业能力标准研制、课程内容开发、专业教学分析等的基本方法。本文基于职业教育课程开发视域研究职业分析,明确其职业分析的定位及关联。

(一)课程开发视域下职业分析的一般理解

根据定义,职业在分类学上是存在于单个工作之上的,包含类似较低级别的工作角色、行为、态度和认知的集群概念,不仅包括工作任务的完成,还涉及任务之间的关联、对个体的影响、知识与技能要求以及职业活动的场所。职业分析是对职业岗位(群)内容的分析过程,不仅包括工作任务分析,还包括职业能力分析;不仅关注工作中“客观”“可证实”的部分,如工作行为、工作条件、工作任务、工作过程等,还应重视工作过程中个人的心理特质,如职业能力等。广义上,职业分析包括分析的结果,即从工作任务描述、职业能力分析到课程教学转化;狭义上,职业分析主要指以企业专家研讨会等方式形成的工作任务以及职业能力描述的过程。在分析实践中,工作任务分析和职业能力分析有时是一体的,如学习领域课程模式下的典型工作任务分析法(BAG法)、CBE课程模式下的工作任务法(DACUM法);有时是分开的,尤其强调对职业能力要素的单独分析,如项目课程开发中将职业分析划分为工作任务分析和职业能力分析。

职业分析的目的旨在对工作体系进行综合或分解,提炼出职业行动逻辑,明确职业行动中所需的知识、能力和素质,再将其转化为课程学习的组织方式和内容。职业分析的功能是通过描述职业岗位群的工作内容,提炼出包含工作所需关键能力的具体活动模块,以获得对职业岗位群工作内容和能力要求的描述,并按照职业行动逻辑,将工作内容拆解、整合为专业课程体系的基础方案。但在理论与实践中,对于将工作内容转化为课程内容的方法和路径,学界仍存在不同观点。因此,应重视对职业分析方法论的研究,努力提升职业分析的科学性和规范性。

(二)职业分析与职教课程开发的逻辑关系

职业教育课程开发经历了从以知识本位为核心的“学科系统化”课程开发阶段、以传统能力本位为导向的课程开发阶段到以综合能力本位为核心的“工作(过程)导向”课程开发阶段。通过对职业工作任务的描述、职业能力的分析、课程内容的转化这一思路的梳理,可以重新审视职业分析在课程开发路径中的地位和作用,以及与课程开发各个部分的关联。

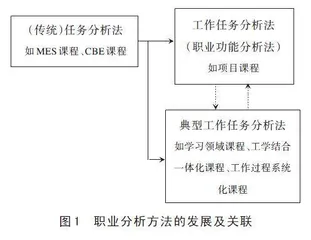

1.工作任务描述:工作任务的分析。职教课程开发方法经历了从(传统)任务分析法、工作任务分析法(又称职业功能分析法)到典型工作任务分析法的发展过程(见图1)。任务分析方法源于19世纪中后期的俄罗斯制,将“任务”作为工作与课程的纽带,在20世纪70年代国际劳动组织开发的MES(Modules of Employable Skills)课程中达到“顶峰”。20世纪80年代末,来自英国的“能力本位”职业资格制度在西方掀起了一场“能力本位教育”的风潮。能力本位分析法即DACUM(Developing a Curriculum)方法,源于北美的CBE(competency-based education)课程模式,是基于“能力本位”提出的课程开发技术,旨在强调针对学生岗位胜任能力的培养。20世纪90年代末,英国学者将社会科学中的默顿功能主义范式用于职业教育课程开发,提出了职业功能分析法,主要应用于英国国家职业(技能)标准的开发,用于分析事物结构和功能,基于“工作角色而非任务”①进行整体性的系统分析。法国、德国等国学者在美国的行为主义模式和英国的功能主义模式基础上融入整体主义的教育思想,重新定义了“职业能力”,并在此基础上提出了“综合职业能力”的理念,在课程建构过程中重视任务完成的整体性、情境性,使得职业分析的结果更为系统。由此,德国学者劳耐尔(Felix Rauner)基于该理念提出了典型工作任务分析法(BAG,Berufliche Arbeitsaufgaben)。

俄罗斯制、MES和CBE所采用的传统任务分析法基于“还原主义”②拆解任务获得具体技能操作,以还原职业岗位工作的过程,虽使“学科的抽象走向工作的抽象”③,却忽视了育人的整体性、学习的情境性。与传统任务分析法将工作领域看作若干工作任务的组成并分析岗位职责不同,职业功能分析法将工作领域看成一个整体并分析工作领域的功能,它与工作角色功能相联系,直接面对工作角色期望与职业用途问题。职业功能分析法以产出或结果为主,注重功能而非过程,从就业环境对工作角色期望的角度把职业能力的非技术方面和不可预测方面都概括进去,使能力标准真正体现特定情景中知识、技能和态度的整合,目前已普遍被以英国为代表的欧美国家在职业能力标准开发时采用。项目课程中的工作任务分析法也采取类似思路,在坚持工作任务为分析关键的同时,挖掘工作任务之间的关联性,强调将彼此关联的岗位组合为工作领域,基于工作领域的功能进行分析。职业功能分析法适合于变化较大的职业内涵和范围较广的职业领域,与任务分析法在功能上形成互补,但缺少对职业认知能力等教育性发展目标以及隐性知识影响的关注,忽视了人类工作的整体性特征和经验成分。

典型工作任务分析法是学习领域课程模式的课程开发技术,对“职业能力”具有不同的定义,更关注个体发展的不同方面,强调系统化的分析思路。典型工作任务又称工作领域、职业领域,是由“同一阶段、同一或相近工作范畴代表性工作任务所提炼形成”④。它颠覆了对工作任务层层分解的思路,相比围绕工作角色功能进行整体分析的职业功能分析法,形成了工作任务整合化的开发思路。同时,典型工作任务分析法还充分考虑经验知识对职业成长发展的影响,根据职业成长发展的规律对典型工作任务进行排序,弥补了职业功能分析法的不足。

受课程模式开发依据的影响,不同的课程模式所采用的职业分析法有所区别。受开发对象的影响,不同的职业分析法有各自的适用范围,如任务分析法和职业功能分析法在职业技能培训中得到了广泛应用,能力本位分析法和典型工作任务分析法则更适用于学校职业教育课程开发。从分析路径看,还可以将职业分析法划分为基于工作任务对岗位(群)的分解式分析和基于工作过程对岗位群的整合式分析,其典型代表分别是工作任务分析法和典型工作任务分析法。

2.职业能力分析:职业能力的深度挖掘。由于职业世界与教育世界之间存在鸿沟,职业教育课程开发的内容并不完全等同于职业岗位(群)的工作内容,从工作内容到课程内容还需要经过教学化处理。能力在某种程度上与任务具有对应关系,这是职业分析可以转化为职业能力的依据。首先需要确定专业所对应的职业岗位群,从中提炼出可供教学的工作内容,再将复杂工作内容提炼出有效的工作任务名称,然后进一步阐释完成这些工作任务所需要的具体要求。职业能力分析就是描述完成工作任务的具体能力要求,所获得的结果是课程内容的来源和评价标准的依据。

能力的内涵与心理学发展有着密切联系。传统观点认为,“能力是指人们成功完成某种活动所必需的个性心理特征”。⑤基于不同的心理学说,职业能力内涵经历了从职业技能、职业知识、职业潜能到情境性综合能力的转变。目前职业能力观已从“原先单一的技能型向以综合职业能力为核心的多元整合型发展”⑥。

工作过程导向的课程开发认为,工作过程知识是职业能力形成的重要基础,工作过程是对人的职业行动进行科学分析的工具。在学习领域课程中,劳耐尔将完成工作过程所形成的知识称为工作过程知识,包括与工作实践结合的专业理论知识和与工作情境相关的实践性知识。因此,在学习领域课程开发中,职业能力的形成来自经历完整的工作过程,而典型工作任务分析法的目的是获得关于工作过程的描述,即获得典型工作任务及代表性工作任务列表。按照潘伽罗斯(Pangalos)关于工作过程要素的模型,工作过程由“工作组织、工具、产品和工作行动”⑦四个基本要素组成。因此,职业能力分析要获得对工作过程所涉及要素的描述,以提炼形成职业能力要求。