科教融合与产教融合双轮驱动的国家级一流本科专业建设研究与实践

作者: 任鹏 任旭虎 周卫东 王武礼 吕新荣 孙伟峰

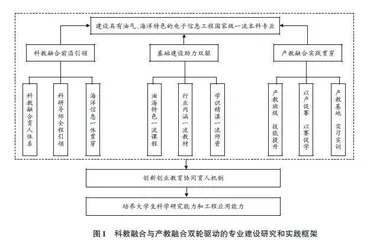

[摘 要]教育兴国、科技强国是实现中华民族伟大复兴中国梦的必由之路,而“双一流”建设是面向未来,实现教育兴国、科技强国的重大战略决策。电子信息工程对接当代科技前沿,是现代高新技术的重要组成部分。在“双一流”建设中,电子信息工程专业面临着新机遇与新挑战。中国石油大学(华东)电子信息工程专业获批国家级一流本科专业建设点,坚持“学生为本、因材施教”的育人理念,以“建设具有油气、海洋特色的电子信息工程国家级一流本科专业”为主线,开展了“科教融合前沿引领”与“产教融合实践贯穿”双轮驱动的研究和实践,建立了创新创业教育协同育人机制,推进了人才培养供给侧结构性改革,培养了学生的科学研究能力和工程应用能力,提升了教育教学质量和人才培养质量。

[关键词]国家级一流本科专业建设;科教融合;产教融合;创新精神;创业能力

[中图分类号]G642.0;TP391 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)11-0010-05

引言

一流本科专业建设是进一步强“根”固“本”,推动我国高等教育走向世界,增强国家核心竞争力的重要举措[1]。作为新兴信息技术的基础性专业,电子信息工程专业在国家级一流本科专业建设中面临着新的机遇和挑战。该专业主要研究生产和生活中各种信息的获取与处理方法,设计开发生产和生活所需的各类电子设备与信息系统。其人才培养目标为使学生掌握电子信息领域的基本理论和知识,具备从事本领域科学研究、解决相关科技问题的初步能力;掌握电子信息技术的基本方法和手段,具备系统开发和产品设计、技术改造和运行管理等初步能力。换言之,该专业培养的人才既要具有创新精神,以适应日新月异的科技新发展,还要具有创业能力,以适应与日俱增的社会新需求。创新精神和创业能力是电子信息工程专业人才培养中专业素质的“根本”。

中国石油大学(华东)电子信息工程专业(以下简称本专业)已有40余年办学历史,先后入选了山东省特色专业、山东省一流本科专业建设点、国家级一流本科专业建设点,通过了国家工程教育认证。本专业建设坚持“学生为本、因材施教”的育人理念,以“建设具有油气、海洋特色的电子信息工程国家级一流本科专业”为主线,开展了“科教融合前沿引领”与“产教融合实践贯穿”双轮驱动的研究和实践。其中,科教融合培养创新精神,产教融合培育创业能力。

一、研究与实践

(一)一流本科专业的基础建设

1.明确一流本科专业建设的定位

高等教育要准确把握新发展格局对人才的新要求,高质量培养各类人才[2]。作为坐落在青岛市、服务于能源发展的高校,中国石油大学(华东)应按照国家能源战略和海洋强国战略要求,立足山东、面向全国、对接国际[3],把人才培养有机融入能源工业和海洋经济发展中。为此,本专业的定位为“建设具有油气、海洋特色的电子信息工程国家级一流本科专业”,同时,搭建了科教融合与产教融合双轮驱动的专业建设研究和实践框架,如图1所示。

以立德树人、学生中心为宗旨[1],以基础建设为基石,以科教融合+产教融合双轮驱动为抓手,中国石油大学(华东)展开了一系列的专业建设工作,构建了创新创业教育协同育人机制,培养了学生的科学研究能力和工程应用能力,推进了人才培养供给侧结构性改革,提升了教育教学质量和人才培养质量。

2.人才培养模式改革

培养方案是开展人才培养的重要支撑。2021年,中国石油大学(华东)重新修订了本专业培养方案,新方案以培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人为目标,树立了“厚基础、重复合、拓实践、求创新”的教育思想。在课程设置和修读计划中,对原有体系及内容进行优化,构建了“平台+模块”结构体系,各平台(模块)均由必修课和选修课组成,突出新知识和新内容的引领。通识课平台和学科基础课平台以奠基和预留发展空间为宗旨,既考虑到本专业属性,又兼顾相近学科的融通,体现了“厚基础、重复合”的要求;专业课平台以石油、海洋为两条主线,分别结合科教+产教的教学内容,以体现“油海特色”的要求;专业基础课模块和专业课模块围绕本专业理论基础,按攻读方向分类,密切联系科技发展,突出工程应用,以体现“拓实践、求创新”的要求。在毕业要求及实现矩阵中,将人文教育、通识教育、专业教育有机融合在一起,尊重学生个性化发展,培养学生掌握本专业所需的基础知识和专业技能,激励学生对学科交叉领域进行积极探索,引导学生积极参加社会活动和工程实践,以培育复合型人才。

3.课程建设

课程建设涉及一门课的整个教学过程,是专业建设的重要基础。本专业课程建设思路是制定任务明确、内容科学、博采众长且能起到提纲挈领作用的教学大纲;编写和选用理论性、系统性、适用性、创新性强且特色鲜明的优秀教材;编写教学目的明确、教学内容充实、教学方法多元、教学过程合理的智慧型教案;根据教学内容和学生特点,灵活使用各种教学方法和教学资源;实施身正为范、教学相长、以学生为中心、精神激励的教学模式。

本专业使用的教材《模拟电子技术》是国家级规划教材、全国优秀教材、山东省本科一流教材。本专业的微机原理课程为国家级一流本科课程、信号与系统课程为省级一流本科课程、模拟电子技术课程为省级精品课程、微机原理课程为省级思政标杆课程、程序设计语言C与C++课程为校级思政标杆课程。近3年来,本专业教师自编并正式出版教材6本,主持或承担省级及厅级教改项目9项,公开发表教改论文19篇。

4.师资队伍建设

师资队伍建设是专业建设的重要资源。本专业的中青年教师培养目标为忠诚党的教育事业,用强烈的事业心和责任心做好教书育人工作;具备广博的学科知识和厚实的专业知识功底,能激发学生的求知欲和创造力;具备与时俱进的教学认知、教学操作、教学监控能力[4];具有良好的道德品质和人格魅力,潜移默化地影响学生。同时,有意识地增强本专业教师对行业(产业)和工程技术的了解,组织教师寒暑假深入企业考察学习,把青年教师进企业锻炼作为评聘的重要条件,提升教师在理论教学中联系工程实际、在实践教学中结合产业需求的能力;创造条件鼓励本专业的中青年教师积极参与学校的教改立项、教学竞赛、精品课程建设、名师工程、教学团队建设等。近3年来,本专业教师获山东省高等教育教学成果奖一等奖和二等奖各1项。

(二)构建科教融合育人体系

1.与院所共建,科研创新训练4年不断线

与自然资源部第一海洋研究所、国家卫星海洋应用中心、自然资源部北海局、中国航天科技集团公司九院704所开展“五位一体”科教融合共建专业,院所专家与本专业教师共同作为科教导师(以下简称双师)联手任教,从大一到大四,结合各学年的教学内容和课程设置,由浅入深、有针对性地引导学生开展科研创新能力训练。第一学年在开展数学、物理、新生研讨课、工程综合训练与创新等通识基础课教学的同时,专业教师与基础课教师携手,引导学生自主设计数学、物理等课内外实验,开启初级科研训练,激发学生的科研兴趣; 第二学年在开展程序设计、电路分析、信号与系统等学科基础课教学的基础上,由专业教师组织课外活动小组结合工程案例开展面向通用信号分析的基础科研,使学生初步建立科技工作者应具备的“科学→技术、技术→科学”知识重构思维模式;第三学年在开展各专业基础课和部分专业课教学的基础上,让学生加入双师科研团队,开展信号与信息处理专业科研,初步熟悉各类专业性(油气、海洋、地震、雷达、声学等)信号与信息的处理方法和技能;第四学年双师结合学生攻读方向和毕业设计,引导学生进行前沿信息处理探讨与实践,开展有关数字油气、智慧海洋的新研究和新技术开发,让学生接受科研创新思路、方法和技能的初步训练,并收获科研创新成果。

2.依托各种培养模式,多渠道开展科研指导

依托中国石油大学(华东)的“三进计划”、本科导师制、理科实验班等培养模式,基于双师科研团队和项目,有意识、有针对性地引导学生找到适合自己的学术研究方向,多渠道开展科研能力培养。本专业80%以上的本科生都能以不同形式得到科研能力培养,“三进计划”的首批学生全部被“双一流”大学录取攻读研究生。

发挥中国石油大学(华东)深层油气全国重点实验室、海洋物探及勘探开发装备国家工程研究中心、智能油田教育部工程研究中心、自然资源部海上丝路海洋资源环境组网观测技术创新中心等平台的软硬件优势,让学生能更多地了解和接触油气、智慧海洋领域的前沿动态。合理安排双师的工作计划,使其将更多的时间和精力投入本专业教学,保障学生在科技创新活动中得到充分指导,以达到事半功倍的效果。

3.本硕贯通,培养拔尖创新人才

中国石油大学(华东)于2022年成立海洋信息类本研一体班,学制6年,开展本硕一体化培养。大二下学期开始,双师科研团队对本研一体班学生进行一对一指导,培养科研能力强、创新能力强、发展潜力大的拔尖人才。

(三)建立多元产教融合育人机制

1.与企业共建,创业能力训练4年不断线

与华为技术有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、歌尔股份有限公司等多家青岛电子信息企业合作,开展专业共建工作。在企业建立实践基地,由企业提供综合实践条件,毕业设计选题的1/4来自企业,由企业导师与本专业教师组成答辩委员会,共同指导学生。

成立产教融合班,企业导师与本专业教师联手任教,结合各学年的教学内容和课程设置,由浅入深、有针对性地开展创业能力训练。第一学年企业导师与本专业教师共同开展新生研讨、程序设计、专业认识实习课,组织学生参与行业(产业)认知、行业(产业)发展等方面的宣讲竞赛,激发学生的创业兴趣。第二学年在开展电路、微机原理、信号与系统等学科基础课教学的基础上,组建课外活动小组,让学生结合企业的实际需求,在企业导师与本专业教师指导下尝试提出技术革新方案,开展最小系统设计基本实践,初步了解产品设计的方法。第三学年在开展各类先进专业电子信息系统模块教学的同时,以本专业教师为主,指导学生积极参加全国大学生电子设计竞赛、全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛、中国机器人及人工智能大赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、华为ICT大赛等,开展电子信息专业实践。教师仅对竞赛中的选题、设计、制作、调试及返工等过程作宏观指导,让学生充分体验独立创业的艰辛和喜悦。第四学年在学生学习了不同信息系统知识的基础上,企业导师与本专业教师结合毕业设计,指导学生参加产业(企业)难题攻关,开发设计实用型电子信息系统,开展面向油气、海洋的产业实践,实现对学生产品创新思路、方法和技能的初步培养。

2.提高各类大赛的参与度,形成以赛促学、聚技赋能新局面

近些年,面向大学生且符合社会所求、企业所需,展示新思想新技术的社会活动和竞赛越来越多。中国石油大学(华东)积极争取承办这些活动,并从大二下学期开始,分批组织学生积极参加学校、市、省、国家组织的与本专业有关的各类竞赛和社会活动。这不仅能培养学生的实践能力和思维能力,还能培养学生的团队精神,增强学生的自信心,不断提高学生的创新创业能力。

近5年来,学校积极组织学生参加了全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛、中国机器人及人工智能大赛、RoboCom机器人开发者大赛、华为ICT大赛等,获奖百余项。尤其是与华为技术有限公司合作,学生获华为ICT大赛2021—2022全球总决赛二等奖、华为昇腾AI创新大赛2022山东区域决赛金奖。

3. 建设产教实习实训基地,拓宽校企合作领域

本专业与华为技术有限公司合作,联合研发了既满足产业需求又适合实践教学的实验设备,搭建了综合实践平台;与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、海尔集团、青岛鼎信通讯股份有限公司、歌尔股份有限公司等合作,建立了实习实训基地。本专业部分教师缺乏对产业(企业)理念和文化的深刻理解,聘请企业工程师可弥补这一不足,能在一定程度上提升专业共建的质量。

二、结语

教育部印发的《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》指出,要构建全方位全过程深融合的协同育人机制[5]。本专业以此为依据,立足国家能源战略和海洋经济的发展需求,建立了创新创业教育协同育人机制。