基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学改革探索

作者: 江秋伟

[摘 要]法律职业伦理课程作为法学的核心课程之一,是高校落实立德树人根本任务、培养德法兼修法治人才的重要环节。针对法律职业伦理规范的伦理性与法律性,在法律职业伦理课程的教学中,需要将启发知识和辩论观念的方法融于其中。当前法律职业伦理课程教学主要侧重于知识呈现,难以有效地激发学生的学习兴趣。文章基于“启发—辩论”的课程教学,围绕教师启发、学生辩论的课程教学思路,既包含自由回答、分组讨论,又对接民主抉择,以期让学生更好地研习和接受法律职业伦理,实现立德树人、德法兼修法治人才培养的目标。

[关键词]法律职业伦理课程;教学改革;启发—辩论

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)11-0054-05

一、问题的提出

《教育部 中央政法委关于坚持德法兼修实施卓越法治人才教育培养计划2.0的意见》(教高〔2018〕6号)提出,新时期卓越法治人才教育培养要坚持立德树人、德法兼修的理念[1]。法律职业伦理建构具有重要的德性意义[2]。法律职业伦理课程的职业伦理性与法律性内容,既能够体现法律的论辩性与规则性,又契合立德树人、德法兼修的理念。然而,法律职业伦理往往被视为一种高于一般人的伦理标准,或被视为一种特别的伦理标准。在这样的背景下,学生容易将法律职业伦理课程视为思想道德修养的课程。

法律职业伦理课程需要区分作为知识的法律职业伦理和作为观念的法律职业伦理。前者作为一种知识,是客观存在的;而后者作为一种观念,涉及是否接受的问题。知识是认知问题,而观念会涉及更深层次的可接受性问题。对于作为观念的法律职业伦理,应当通过“启发—辩论”的方式,引导学生认知并接受法律职业伦理。基于此,本文通过对法律职业伦理课程教学进行反思,提出基于“启发—辩论”的课程教学改革思路,进而设计与实践基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学,以期让学生更好地研习和接受法律职业伦理。

二、当前法律职业伦理课程教学的实践及反思

(一)现有教学内容及教学方法存在的问题

法律职业伦理课程使用的教材是法律职业伦理教学的重要载体。目前公开出版的法律职业伦理教材有很大的类似性,强调知识的呈现,各个章节的内容较为分散。如许身健主编的《法律职业伦理》主要包括律师、法官、检察官、公证员、仲裁员、行政执法人员相关的职业伦理[3];李本森主编的《法律职业伦理》主要包括法官、检察官、律师、公证员、仲裁员相关的职业伦理[4];郭哲主编的《法律职业伦理教程》主要包括法官、检察官、律师、仲裁员、公证员、立法者、行政执法人员、法学专业教师相关的职业伦理[5];马长山主编的《法律职业伦理》主要包括法官、检察官、监察官、律师、公证员、仲裁员、立法人员、行政人员、人民调解员相关的职业伦理[6]。

目前,法律职业伦理课程教学除系统讲授基本理论知识外,教师还要通过案例研讨、角色扮演、参观实训等教学方式开展教学。这些教学方式将课程内容分成多个部分,分别在不同的时间和不同的场景开展教学活动,以期达到更好的学习效果。但这些教学方式所涉及的知识点、时间节点未必经过完整的规划。课堂讲授与参观实训等教学方式侧重于学生理解能力、观察能力的提高,而案例研讨、角色扮演等教学方式则强调学生的自主性。但学生的自主学习能力存在差异,学生的综合能力亦各有长短,如果脱离教师的有效引导,课堂效果往往不佳。

笔者认为,各种教学方法应合理搭配,将课程内容相互关联,以帮助学生巩固知识,实现教学目标。如围绕相同的知识点,通过不同的教学方法,帮助学生理解知识。而各种教学方法的有效展开,需要教师与学生的通力合作。

(二)引入基于“启发—辩论”教学方法的必要性

通过将启发和辩论这两种教学方式融入法律职业伦理课程,有助于帮助学生理解法律决定的道德意义,掌握法律职业伦理规范的运用方法与程序。“启发—辩论”教学方法源自激活教学法。激活教学法即通过各种形式激励学生参与创造性活动而获得知识的教学方法,通过行动、合作以及经验学习,充分发挥学生与教师的积极性[7]。特别指出的是,讨论、头脑风暴和角色扮演等有助于学生理解、掌握、运用所学的知识点。“启发—辩论”的教学方法是基于激活教学法、注重从启发到辩论过程的教学方法,根植于场景与辩论。首先,“启发—辩论”的教学方法较为新颖,有助于激发学生对法律职业伦理的学习兴趣。其次,“启发—辩论”的教学方法注重对问题的思考和探究,有助于帮助学生培养批判性思维和创新意识,提高解决问题的能力。再次,“启发—辩论”的教学方法要求学生进行交流和辩论,有助于增强学生的沟通能力和合作能力,提高团队协作水平。最后,“启发—辩论”的教学方法可以帮助学生更加深入地理解和记忆所学内容,从而更好地应用到实际工作中。

三、基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程设计框架

(一)课程设计的基本逻辑

基于“启发—辩论”课程设计的基本逻辑,即通过一系列教学方法对学生进行启发,引发学生对课程知识、技能和价值观的探究与思考,再经由教师的引导,促进学生开展辩论与合作。就法律职业伦理课程而言,基于“启发—辩论”的课程设计在于关注学生认识、评价和接受相关法律职业伦理的过程。其所包含的基本方法包括整合法、概念定义法、等级法、创造性问题解决法、合作法、诊断法、讨论法、开发创造性思维的方法、组内决议制定法、计划法、教学游戏法、加速学习法、评价法[7]。由此,基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程设计主要根据先启发而后辩论的逻辑,激活和提高学生的相关能力。

(二)课程设计

法律职业伦理课程主要由五大模块构成,涉及知识的收集、观点的比较、观点的整合、观点的碰撞与共识的形成。

首先,教师实施课程导论,重点介绍法律职业及其构造,发布相关辩题。在法律职业伦理课程中,有三个辩题非常重要,构成法律职业伦理课程的核心内容。这三个辩题分别为:法律职业伦理独立于日常道德吗?存在统一的法律职业伦理吗?在法律职业共同体中,谁是法律/法治的最佳守护者?这三个辩题分别对应了“法律职业伦理的性质”“法律职业伦理的体系性”“法律职业之分工性”三个部分的内容。

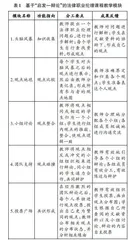

其次,进入基于“启发—辩论”的法律职业伦理教学模块的实施环节(见表1)。这一环节分为三个阶段进行,分别对应个人想法的展示、集体合作与辩论的展开、多数共识的生成。第一阶段为自由回答,主要由“头脑风暴”和“观点地毯”两个模块构成。其功能在于促使学生进行知识收集与观点比较,进而将学生的初步想法呈现出来。第二阶段为分组讨论,主要由“小组讨论”和“团队支持”两个模块构成。其功能在于促使学生进行观点整合与观点碰撞,进而在和他人的合作与竞争中坚持或完善自己的想法。第三阶段为民主抉择,由“投票广场”这一模块构成。其功能在于促进学生思考其他不同观点的合理性,重新评估自己的想法,尊重他人的想法,凝结最大的多数决定。

最后,教师根据五大课程模块的实践情况进行评估。通过问卷或访谈的方式,收集学生在课程实施过程中的感受、困难以及建议。评估有助于基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学的进一步优化。

四、基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学实践

法律职业伦理课程教学的有效性不仅取决于教师课堂活动组织的熟练程度、努力程度、性格特征,而且与学生的能力、个性等有关[7]。因此,使用相同的教学方法,由于参与者不同,其教学效果也会有所不同。此外,基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学的效果,往往受课堂时间限制。同时,由于每个教学模块之间相对独立又彼此关联,所以五大模块的教学有前后顺序的要求。在未完成上一个环节的情况下,不适宜开始下一个环节。但如果学生已经掌握上一个环节所具备的知识,可以直接开始下一个环节。下面以“在法律职业共同体中,谁是法律/法治的最佳守护者?”这一辩题的教学实践为例,对基于“启发—辩论”的课程教学实践进行分析。

(一)基于“启发—辩论”的课程教学实践过程

关于“在法律职业共同体中,谁是法律/法治的最佳守护者?”这一辩题,既涉及知识的部分,又涉及观念的部分。基于此,教师先对该辩题进行解析,呈现与该辩题有关的具体内容,对主要的法律职业(如法官、检察官、律师)进行介绍;对核心法律职业的三角形结构进行介绍,重点勾勒法官、检察官与律师在法律职业中的角色形象。在这个基础上,教师提出与该辩题相关的思考方向,引导学生思考后表达自己的观点。以下是法律职业伦理课程中,2018级、2019级、2020级法学专业学生对“在法律职业共同体中,谁是法律/法治的最佳守护者?”这一辩题的答案分布情况(见表2~表4)。

三个年级法律职业伦理课程的教学实践情况如下:

第一,由于主要的法律职业者是确定的,所以关于“在法律职业共同体中,谁是法律/法治的最佳守护者?”这一辩题的回答,学生的答案主要集中于法官、检察官与律师三类主要的法律职业者。

第二,在学生的回答中,“法官是法律/法治的最佳守护者”的占比最大,其次是律师。这在一定程度上与学生所接受的法学教育传统有所关联。大陆法系以法官为中心,而英美法系以律师为中心。由此,基于大陆法系的法学教育的学生可能更尊崇法官,而基于英美法系的法学教育的学生可能更尊崇律师。我国的法学教育更接近大陆法系的教育方式,因而在某种程度上可以解释每个班中最多学生认为法官是法律/法治的最佳守护者。此外,对于公权力滥用相对警惕的学生,更倾向于认为律师才是法律/法治的最佳守护者。

第三,学生是否认真对待法律职业伦理这门课,在很大程度上影响其课程参与度。部分学生所接触的知识相对较多,因而形成较为稳固的观念。由此,这部分学生在课程参与过程中,会自主地捍卫个人的主张。部分学生因观点自洽性不足而容易动摇自己的立场,特别是在教师进一步追问的情况下。并非所有的法学专业学生都会走法律职业道路,因而有部分学生并未对法律职业伦理的难题进行思考,也就没有陈述选择某个答案的理由。

(二)基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学实践评估

1.关于时间的实践评估

为了充分保证学生的参与,基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学需要投入大量的时间与精力。在第一轮的自由回答阶段,即“头脑风暴”和“观点地毯”环节在教学过程中相对顺畅和快捷。相比之下,第二轮的分组讨论阶段,即“小组讨论”和“团队支持”环节在教学过程中需要教师花费更多的时间进行引导。课程围绕一个辩题所展开的教学至少需要4个课时。如果教学班的人数更多,则需要花费更多的时间。这需要教师提前安排好相应的辩题及任务节点,才能有效地完成教学任务。

2.关于教学效果的实践评估

尽管基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学需要较多时间的投入,但经过第一轮的自由回答阶段,大部分学生可以充分地了解到相应法律职业伦理议题的内容,并洞察到相关的争议。就这一点而言,基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学有效地启发了学生对相关议题的认知。特别是由于法律职业伦理议题的专业性与开放性,有效地丰富了学生的知识储备,引发他们的反思。在第二轮的分组讨论阶段,“小组讨论”和“团队合作”环节非常强调学生的积极性与团队协作能力。因此,有必要提前培养学生的学习积极性与团队协作能力。任课教师应基于学生的特点,有计划地规划基于“启发—辩论”的法律职业伦理课程教学的范围。

五、结语

法律职业伦理课程在增进学生的法律职业信仰、依法履行职责、遵守职业纪律方面具有重要作用。基于“启发—辩论”的课程教学改革,目的在于引导学生认知与接受相应的法律职业伦理。特别是法律职业伦理课程涉及价值、原则的思辨,基于“启发—辩论”的教学方式可以使学生掌握思考这类问题的方法,对教师与学生的能力均有一定程度的要求。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 教育部,中央政法委.教育部 中央政法委关于坚持德法兼修 实施卓越法治人才教育培养计划2.0的意见[EB/OL].(2018-10-08)[2024-01-04].http://www.

moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_739/s6550/201810/t20⁃

181017_351892.html.

[2] 王申.我国法律职业伦理建构的德性要义[J].政治与法律,2023(4):84-96.

[3] 许身健.法律职业伦理[M].北京:北京大学出版社,2020.

[4] 李本森.法律职业伦理[M].4版.北京:北京大学出版社,2021.

[5] 郭哲.法律职业伦理教程[M].北京:高等教育出版社,2018.

[6] 马长山.法律职业伦理[M].北京:人民出版社,2020.

[7] 克尔.法律职业伦理:原理、案例与教学[M].许身健,译.北京:北京大学出版社,2021:135-136.

[责任编辑:黄紧德]