城市建设史与规划史课程思政建设与评估探索

作者: 申世广 刘骁璐

[摘 要]课程思政建设与实施评估是促进课程思政高质量发展的有效途径。当前,将思政教育融入专业课程,实现全员全程全方位育人,已成为高校教育改革的重要方向。为了确保课程思政建设的有效性,实施评估显得尤为重要。文章以城市建设史与规划史课程为例,从教学目标、思政元素、思政案例等方面,探讨了课程思政的建设内容及其评估方法,并通过对比试验法验证了建设成效。结果显示,实施课程思政教学的班级在期末考试中表现明显优于未实施课程思政教学的班级。

[关键词]课程思政;建设与评估;对比试验法;城市建设史与规划史

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)14-0096-05

课程思政是新时代对高校专业教育提出的新要求,是以专业课程为载体的思想政治教育,将思政元素融入高校专业教育的各个环节,旨在实现专业技术教育与思想政治教育的有机结合[1]。通过这种方式,课程思政能够有效引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观,从而构建课程教学大思政的新格局[2]。

在教育部发布的《高等学校课程思政建设指导纲要》[3](以下简称《纲要》)中,明确提出课程思政建设工作要围绕全面提高人才培养能力这个核心点,在全国所有高校、所有学科专业全面推进,促使课程思政的理念形成广泛共识,广大教师开展课程思政建设的意识和能力全面提升,协同推进课程思政建设的体制机制基本健全,高校立德树人成效进一步提高。对于课程思政的建设效果,《纲要》强调,要建立健全课程思政建设质量评价体系和激励机制,明确人才培养效果是课程思政建设评价的首要标准。建立健全多维度的课程思政建设成效考核评价体系和监督检查机制,在各类考核评估评价工作和深化高校教育教学改革中落细落实。为此,本文将以南京林业大学(以下简称我校)校级课程思政示范课——城市建设史与规划史课程为例,总结课程思政的实践途径及其实施成效,旨在为提升课程思政教育质量提供借鉴。

一、城市建设史与规划史课程概况

(一)课程简介

城市建设史与规划史是全国高等学校城乡规划专业教学指导委员会指定开设的10门核心专业课程之一,在城乡规划专业课程教学体系中占据重要地位。南京林业大学自2000年开办城市规划(2012年后改为城乡规划)本科专业以来,该课程便持续进行,累计听课人数超过2000人。城市建设史与规划史课程通过回顾中外城市起源、发展、建设和规划历程,重点介绍了中外代表性的城市建设与规划成就,以及重要的规划理论。其目的在于让学生深入了解城市发展与规划建设的历史经验,吸取其中的教训,提高对城市发展历史规律的认识,并培养他们未来从事城乡规划设计与管理工作的历史意识、经验和理论借鉴能力。该课程教学内容繁杂,如城市产生和发展的自然、社会环境条件、城市规划理论与方法产生的制度背景,以及典型城市的规划建设等,均与生态文明、绿色发展、家国情怀、工匠精神等思政元素高度契合,与南京林业大学以“大森林、大环境、大生态”为特色的课程思政教学体系相得益彰。

(二)课程教学目标

1.专业教学目标

城市的形成已有数千年的历史。通过学习城市建设史与规划史,学生可以了解中外城市产生和发展变迁的一般历程及其内在动力,熟悉城市发展史的基本研究方法,并掌握不同时期城市发展规划的理论、思想及其产生的原因,为学生理解和把握现代城乡规划的理论与方法提供历史依据。

2.思政育人目标

以立德树人为根本任务,通过城市建设史与规划史思政课程建设,积极融入生态文明、绿色发展、职业道德、文化自信、工匠精神等思政元素,引导学生树立正确的人生观、价值观和生态伦理观,培养具备“四个自信”、家国情怀和创新意识的大国城乡规划建设人才。

二、城市建设史与规划史课程思政教学实践

(一)挖掘课程内容中的思政元素

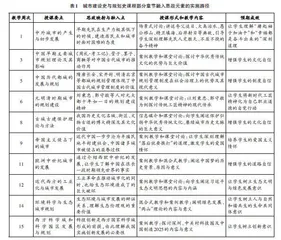

课程思政元素的选择应高度契合城市建设史与规划史的专业知识。在教学过程中,应将专业知识作为核心,巧妙融入思政元素,实现从传统知识传授向价值塑造、知识传授与能力培养“三位一体”的教学模式转变。力求课堂生动有趣,避免单一化教学,以期对学生产生积极的价值导向、情感共鸣和道德引领。为此,课程选用中国建筑工业出版社出版的《中国城市建设史》和《西方城市建设史纲》作为指定教材,并精选其中典型章节,巧妙融入思政元素进行思政教学(见表1)。

(二)思政元素与课程内容的融合教学

城市建设史与规划史课程聚焦古今中外众多著名城市的发展、建设和规划历程。案例教学法能有效还原真实情境,使学生沉浸式体验城市的发展规律,从而激发学习兴趣与热情。此教学方法可将思政元素和专业知识自然融合,并强化课堂教学在育人中的主渠道作用[4]。以下将通过两个典型教学案例,介绍城市建设史与规划史课程思政案例教学实践的途径。

1.工匠精神

在讲解元大都、明清北京的规划建设时,可以深入介绍刘秉忠、郭守敬以及“样式雷”家族的重要贡献与卓越的工匠精神。1267年,元世祖忽必烈任命刘秉忠及其弟子郭守敬等人负责元大都的规划建造。刘秉忠负责新城址的选定,城池、宫阙的规划,包括祖社朝市之位、经营制作之方等;郭守敬主要负责新都的水利建设。元大都城于1274年基本竣工,倾注了总设计师刘秉忠的全部心血,他积劳成疾,于同年8月离世。刘秉忠、郭守敬等人在元大都的设计建造过程中,充分彰显了中国古代的工匠精神。

此外,在我国入选世界文化遗产名录的古代建筑中,故宫、颐和园、清东陵、清西陵、承德避暑山庄等约1/5的建筑设计是由清代建筑世家“样式雷”设计建造的,他们同样是工匠精神的杰出代表。为了引导学生深入思考工匠精神,除提及刘秉忠、郭守敬和“样式雷”家族外,还可以提及大禹、庖丁、鲁班、墨子、李冰父子、蔡伦、毕昇、李春、黄道婆等历史巨匠。可设问学生:①他们因何被后人铭记于心?②如果他们有一个共同的身份,那是什么?③他们共同体现了何种精神?经过讨论,可以得出:世界上存在这样一群人,他们勤勉工作,为国家建设贡献力量,不求显赫,只求精益求精。他们或许不耀眼,但不可或缺,他们就是——中国工匠。正是从他们身上,我们可以深刻领悟工匠精神的现代内涵与意义。

中华优秀传统文化中蕴含着丰富的工匠精神。在历史的长河中,中华民族涌现出无数能工巧匠,有用匠心独运、鬼斧神工等成语来形容他们的技艺精湛,有用如切如磋、如琢如磨来形容古代工匠精益求精的态度。当前,我国正处于全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,作为新时代的大学生,我们应继承和发扬爱岗敬业、精益求精、求实创新的工匠精神。这一精神不仅对个人成长至关重要,更是实现中华民族伟大复兴的支撑力量。作为城乡规划专业的学生,更应积极践行现代工匠精神,为将来成为一名德技并修、物我合一的城乡规划建设工匠打下坚实的基础。

2.生态文明与绿色发展意识

在讲述工业革命给城市带来极大环境问题时,可以从生态文明的角度切入,引导学生深刻认识到绿色发展的深远意义。1760—1860年间,工业革命在英国率先兴起,极大地推动了人类社会变革,引领人类迈入工业文明时代,并极大地促进了城市的繁荣发展。同时,它改变了世界的生产力布局,加速了城市化进程,使资本与科技高度集中,催生了众多新兴工业和城市。然而,工业革命也带来了诸多城市问题,如城市人口急剧增长、居住环境恶化、城市结构巨变、城市布局混乱、社会两极分化严重、交通拥堵、环境污染、瘟疫肆意传播等。对此,恩格斯特别警告人们,“不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们[5]”。

人与自然的正确关系究竟是怎样的?是依附关系(原始文明)、敬畏和顺从关系(农耕文明),还是征服和破坏关系(工业文明)?如果都不是,那它应该是一种怎样的关系? 对此,党和国家给出明确的答案——生态文明。生态文明是继原始文明、农业文明、工业文明之后的一种新的人类文明形态,既包括尊重自然、与自然和谐共生的价值观,又包括这种价值观引领下的生产和生活方式。通过对工业文明的反思和批判,认识人类走生态文明之路的必要性和紧迫性。因此,提出以生态文明建设为引领,全面推进绿色发展理念,实行最严格的生态环境保护制度,推动形成绿色生活方式,显得尤为重要。作为新时代的青年一代,应自觉践行生态文明理念,并在日常生活中养成绿色、低碳、环保的生活方式。

三、城市建设史与规划史课程思政教育效果评析

鉴于课程思政是一种课程观念和教育理念,并非一门课程[6],推进其建设不仅要扩大广度和深度,而且需对建设过程和成效进行全方位、多角度的综合评估,以确保其教育教学的有效性[7]。课程思政旨在精神层面揭示高校课程的思政育人价值,其评估理论与方法的复杂性不言而喻。从现有研究来看,关于课程思政实施成效的评估研究尚显不足。同时,在内涵解释、概念辨析、问题探讨和对策思考等方面的研究也尚未形成有效的、可复制、可推广的评估经验和体系[8]。总的来说,如何评估课程思政的实施成效,包括事前研判、事中监控和事后评估,是目前课程思政研究中的薄弱环节[9]。

(一)评估思路

从已有的研究成果来看,除少数学者进行问卷调查评估外,多数研究基于主观性和经验性的定性分析,而客观性、科学性的定量研究相对较少[7]。为突破这一局限,本文采用对比试验法来评估课程思政实施效果:一组学生采用融入课程思政的教学方式,另一组按照传统方式进行教学,并以期末考试卷面成绩作为检验课程思政实施成效的依据。鉴于南京林业大学理论课程采用合班授课模式,为确保研究结果具有可比性,实验组与对比组为同一学期开设城市建设史与规划史的班级,且开课教师和教材相同。为此,本文选取了南京林业大学2022—2023学年第二学期的风景园林专业和城乡规划专业学生分别作为课程思政实验组和对比组。

(二)课程思政实施成效分析

1.期末考试卷面成绩分析

以风景园林专业20510553、20510554班的51名学生为课程思政实验组,城乡规划专业22110021、22110022班的58名学生为对比组。本文采用对比试验法,以2022—2023学年第二学期的城市建设史与规划史课程期末卷面考试成绩为统计数据,对课程思政的实施效果进行评估。结果显示,实验组的期末考试卷面成绩明显优于对比组。具体而言,实验组的平均分数为80.62分,而对比组的平均分数为77.50分,二者相差3.12分。进一步分析,实验组的最高分为96分,最低分为56分;而对比组的最高分为95分,最低分为54分。从各分数段的人数比例来看(见图1),实验组的成绩仍显著优于对比组,说明专业课程中融入课程思政不仅强化了立德树人的效果,而且促进了学生专业成绩的提升,有利于其专业知识的学习。

2.实施成效分析

课程结束后,对两组学生进行了教学满意度调查。结合期末考试卷面成绩和调查结果,城市建设史与规划史融入课程思政的成效显著,主要体现在以下方面:①在实施过程中,力求做到思政内容富有生命力,融入方式灵活,做到不说教、不枯燥,有深度、有思想、有立场,对学生的家国情怀、创新意识、绿色发展和工匠精神的培养具有积极的教育效果。②注重课程设计,紧密结合思政元素与专业知识,让学生从榜样或前辈身上获得学习动力,提高学习积极性。③教学方法多样,基于价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教学模式,课堂互动性强,学生参与度高,提高了学生的注意力和学习兴趣,实现了思政教育与专业教学的双重效果。

3.存在的问题

思政元素的典型性、时代性和新颖性有待提高,以更有效地吸引学生。其中,典型性体现在选择具有代表性的思政元素,帮助学生深入理解其思想价值;时代性则要求将思政元素与当前社会背景和时代主题相结合,避免与现实脱节;新颖性则在于引入新颖的思政观点和案例,以激发学生的兴趣。

学生知识背景不同,接受程度存在一定的差异。由于成长环境、教育背景等的不同,一些学生对思政知识可能已有一定储备,从而易于理解;而另一些学生则可能感到困惑。例如,在介绍欧洲中世纪城市发展时,部分学生通过影视剧等渠道已有初步了解,能够较快掌握课程内容;但对于缺乏相关知识的学生,某些概念和理论可能会让他们感到困惑,因此,需要教师提供更多的解释和引导。