地方本科高校产业学院建设模式研究

作者: 陈国钦 郑文 陈益智

[摘 要]产业学院是深化产教融合、推进人才培养模式改革的重要载体。国家和各省教育主管部门从不同层面以项目建设的形式推进现代产业学院建设,已取得一定的建设成效。文章通过分析广东省示范性产业学院建设经验,结合惠州学院产业学院建设探索实践,从合作管理机制、专业综合改革与人才培养模式、教学模式等方面深入剖析产业学院内涵建设路径,探索产业学院建设须把握的关键举措,以期提高产业学院建设实效。

[关键词]产业学院;建设模式;产教融合;协同育人

[中图分类号] G64 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)21-0010-06

校企协同育人是地方本科高校培养高素质人才的着力点,也是国家发展的迫切需求。2015年,《教育部 国家发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》[1]明确提出要推动转型发展高校把办学思路真正转到产教融合、校企合作上来。2017年12月,国务院办公厅在《关于深化产教融合的若干意见》[2]中提出了全面推行校企协同育人的产教融合总目标。就高素质应用型人才培养而言,产教融合、校企合作的本质就是要产教协同育人。如何破解产教“两张皮”问题,打造应用型人才培养的特色,是目前地方本科高校转型发展的重点难点。

近年来,随着高校尤其是应用型高校人才培养从学科导向朝产业需求导向转变,产业学院作为高校人才培养与社会、产业需求对接的桥梁,成为深化产教融合、推进人才培养模式改革的重要途径。从职业院校到普通高校,高校产业学院的数量越来越多。国家和各省教育主管部门也从不同层面以项目建设的形式推进现代产业学院建设,通过遴选示范性产业学院推广产业学院建设经验。然而,产业学院虽在合作机制、专业建设、课程改革、培养模式、师资队伍和实践平台等方面取得了一些建设成效,但是在管理体制机制、建设模式等方面仍然有待进一步探索。2020年7月,教育部与工业和信息化部办公厅联合发布了《现代产业学院建设指南(试行)》[3],明确了现代产业学院的指导思想、建设目标、建设原则和建设任务,对现代产业学院立项程序进行了规范,从而推动高校产业学院建设,推进教育与产业发展接轨,使高校教育更好地适应社会与产业的需求。

随着产业学院在应用型人才培养中发挥的作用越来越大,产业学院逐渐进入了研究者的视野。部分高校管理者和研究人员开始关注产业学院的建设并取得了一些研究成果[4-9],总结了部分产业学院的建设经验,对产业学院的建设价值、建设模式与建设路径等相关问题进行了探讨。如何理顺产业学院管理机制、创新产业学院建设模式、明确产业学院建设的实施路径、深入推进产业学院建设、提高产业学院建设实效,仍然是需要不断探索的现实问题。惠州学院作为地方应用型本科高校,近年来把产业学院作为推进人才培养模式改革的重要抓手,大力推进产业学院的培育与建设,并连续三年获批省级示范性产业学院。本文将在分析广东省示范性产业学院建设经验的基础上,结合惠州学院产业学院建设探索实践,探究产业学院建设须把握的重点,为产业学院建设提供借鉴。

一、广东省示范性产业学院建设经验分析

作为产教融合的新载体,产业学院在加强内涵建设过程中须着力解决治理结构、合作机制、培养模式、专业改革、合作动力等方面的问题。近3年,广东省围绕战略性产业集群发展需求,在推进现代产业学院建设的基础上,高标准遴选出三批共40个省级示范性产业学院,其建设经验被教育部收录为全国本科教育优秀案例,被誉为新工科建设的“广东方案”。广东省示范性产业学院的建设经验非常值得分析借鉴。

(一)总体建设情况分析

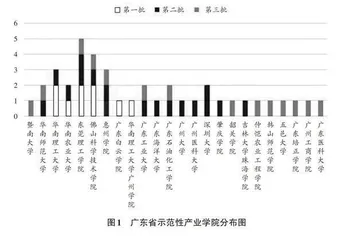

从总体数量上看,广东省67所普通本科高校中,有25所高校获批省级示范性产业学院,其中全国“双一流”大学5所,占比为20%;广东省高水平大学8所,占比为32%;广东省高水平理工科大学7所,占比为28%;应用型本科高校15所,占比为60%(具体见图1)。在3个批次的示范性产业学院中,获得2批次示范性产业学院的有华南理工大学、华南农业大学、广东工业大学、广东石油化工学院、东莞理工学院、佛山科学技术学院和惠州学院等7所高校,其中应用型本科高校5所;连续三批获得示范性产业学院的仅东莞理工学院、佛山科学技术学院和惠州学院3所高校,全部为应用型本科高校。可见,应用型本科高校更为注重产业学院建设。产业学院已成为应用型本科高校人才培养模式改革的重要平台。

从产业领域看,广东省示范性产业学院主要涉及新兴信息产业、人工智能、生物产业、新能源、高端装备制造业和新材料五大新兴产业领域,也涉及农牧业、服装制造、医疗健康等传统产业(具体见图2)。其中,人工智能、新兴电子信息及高端装备制造产业占比共达62%,示范性产业学院名称带有“智能”“智慧”字眼的就有10个,占比达40%。可见各高校在设立产业学院时多注重与国家战略性新兴产业的对接,侧重培养符合新兴产业需求的人才。

(二)具体建设情况分析

从广东省示范性产业学院的合作类型来看,高校产业学院主要有高校与政府部门共同合作对接、高校与科技园区共同合作对接、高校与龙头企业共同合作对接三种类型。其在管理合作机制、人才培养模式、专业综合改革、教学模式等方面有着不同的做法,也存在一些共通之处。

1.管理合作机制分析

在管理合作机制方面,各示范性产业学院均注重推进高校与地方政府、行业企业、企业机构等多主体协同,建立共建共管的管理架构与运行机制。如何构建管理架构确保产业学院顺畅运行,是产业学院必须考虑的首要问题。

目前,示范性产业学院的管理架构基本上都是采取校企共建共管的方式,由学校和企业共同派员组建管理机构,并实行例会制度,建立校企协同合作机制。多数产业学院采用的管理合作架构是理事会或董事会领导下的院长负责制,其中以惠州学院旭日广东服装学院最为典型。惠州学院与香港旭日集团之间长达30多年的合作为产业学院的运作及人才培养奠定了非常好的基础。旭日广东服装学院董事会由学校和加盟企业共同组建,通过高层定期会商、中层研讨推进、基层跟踪落实,建立了多层次、常态化沟通渠道,协调合作中的重大事项;佛山科学技术学院半导体光学工程学院的理事会实行高校传统学院+产业学院的“双学院制”,由企业总经理和学院执行院长任理事会主任、副主任,实施“高校+高端院所+龙头企业”多主体协同机制;珠海科技学院阿里云大数据应用学院的理事会负责学院总体运营,下设行业专家委员会和学术委员会,分别决策和审议学院的教学与科研等工作。

个别示范性产业学院则试图在管理上淡化传统的行政管理架构,其中以佛山科学技术学院中国中药产业学院最为典型。该产业学院采取“学院管理委员—教学/研究员—部/实验室”三级管理,突出教学和学科主线,形成产教融合、科教融合、科创融合的运行机制。这种新的尝试也是以校企双方协同管理为前提,共建共管仍是产业学院运作的基础。

2.专业综合改革与人才培养模式分析

在专业综合改革与人才培养模式方面,各示范性产业学院需要思考的另一重要问题是如何突破传统学院的限制对接产业需求,以培养复合型人才。在人才培养模式改革方面,各示范性产业学院均注重发挥校企双方在人才培养过程中的优势,创新人才培养模式。作为校企合作的平台,如何发挥校企双方的优势,构建具备自身特色的人才培养模式,是产业学院要着重思考的核心问题。

综上分析可见,“跨”成为越来越多示范性产业学院的做法,“共同”“协同”“共建”“联动”等产教融合举措成为示范性产业学院在改革创新人才培养模式时的共同选择,其中以东莞理工学院粤港机器人学院最为典型。东莞理工学院粤港机器人学院实施“五跨式”校企联合育人的“双创”人才培养模式,共建共享跨境跨校资源,跨学院、跨学科、跨专业组建交叉融合的学缘结构和课程体系;广东工业大学集成电路设计产业学院实施“2+2”跨学院、跨专业融合模式,4个传统学院6个专业的学生前2年在原专业学习,后2年经全校选拔后进入产业学院组成创新班;华南农业大学温氏集团产业学院实施“六共同”培养模式,校企双方共同制订和实施培养模式,共同使用学术资源,共同承担课程教学,共同实施“校内课程学习+企业课程学习+公司实习”三位一体联动机制,共同创立奖教助学制度,共同实施质量监控;广东白云学院曙光大数据学院实施双主体“六共建”培养模式,实行四个协同及四个合作,打造优势互补、项目共建、成果共享、发展共赢、责任共担的校企融合工程教育命运共同体。

管理架构不同于传统学院,产业学院更能突破传统学院所受到的限制,在专业综合改革中更注重跨专业、跨学院、跨学科、跨校甚至跨境整合各方资源,推进专业、学科知识交叉融合,培养创新型、复合型人才。各示范性产业学院从课程理论教学、专业实习实践、创新创业活动,到科研课题研究、产业技术研发,更注重探索校企双方在协同共进培养人才过程中的创新举措,进而形成产业学院人才培养模式的特色。

3.教学模式改革分析

在课程理论教学、专业实习实践、创新创业活动、科研课题研究、产业技术研发等方面如何落实校企双方在人才培养方面的协同,是产业学院思考的关键问题。

广东省各示范性产业学院在教学模式改革方面也有很多值得推广的做法,如项目式教学是最为常见的教学模式之一。广东白云学院曙光大数据学院实施“多元结合、分层递进、项目驱动”教学模式,利用企业实际项目,定制工程专题课程,实施第二课堂和第三课堂训练,将知识由点到面、由浅到深、由单元到系统进行全生态的模块设计;东莞理工学院西门子智能制造学院的“理论+实践+实际项目训练”模式,学生前三年学习专业基础,突出核心课程与多专业融合进行项目设计、实际工程项目实践,最后一年进行企业实际工程项目实训、跨专业实际开发项目训练;佛山科学技术学院机器人产业学院的校企合作项目也是将企业项目引入日常教学框架。广东省各示范性产业学院通过项目式教学,让学生接触企业生产的真实问题,为学生提供了真题真做的锻炼机会。另外,还有问题导向模式,其中以广东石油化工学院广油-瑞派创新设计学院实施的“目标问题导向式”模式较为典型。该产业学院围绕学校教育目标,针对性设计出基础问题、重点问题、难点问题、实践问题及拓展问题等五类问题来开展教学,切实提高学生分析、解决问题的实际应用能力。

综合对广东省示范性产业学院的教学模式分析可见,项目式教学受到更多示范性产业学院的青睐。与人才培养模式改革相比,教学模式改革与学生之间的关联更为直接。如果说人才培养模式改革解决的是校企双方在人才培养过程中如何协同、如何资源共享的问题,那么教学模式改革则更关注在教学过程中如何有效利用各方资源进行知识传授与能力培养的问题。而基于企业实际项目的教学模式改革更能解决理论与实践之间割裂的问题,更有助于学生将理论知识运用到实际项目的实训当中,实现实践能力的提升。

二、产业学院建设启示

作为产教融合的平台,建立健全人才培养协同机制,有效融合校内校外教育资源,实现产业链与人才链的密切衔接是产业学院的核心任务,也是产业学院亟须解决的关键问题。通过综合分析广东省示范性产业学院的建设经验,地方高校产业学院建设应注重深度对接行业产业结构改革,适应引领行业产业发展变革,并充分激发合作主体内生动力。

(一)产业学院建设须深度推进校政行企协同联动

管理合作体制机制建设是产业学院建设的首要工作,也是产业学院深度对接行业产业结构变革的机制保障。与传统学院相比,产业学院的参与主体更加多元。不少产业学院除了高校这一教育主体,还有行业、政府、企业等多个参与主体。这些参与主体组成了一个新的教育共同体。如何发挥教育共同体中的各方主体优势,紧密对接行业产业结构改革对人才培养产生的新需求,形成人才培养合力,是产业学院需要考虑的首要问题。根据系统管理理论,产业学院各方参与主体只有共同构成组织,保证组织内部的相互协作,才能实现多主体协同培养人才的共同目标。因此,合理架构产业学院的管理组织及合作机制,促进多主体高效协同、人才链与产业链紧密对接,对形成协同育人的综合优势显得尤为重要。

建立参与产业学院建设的各方主体高效协同的理事会(或董事会)治理体制无疑是现代产业学院建设的一个共同选择。从广东省示范性产业学院的合作类型来看,高校产业学院与行业产业的合作对接主要有三种类型:一是高校与政府部门共同合作对接,二是高校与科技园区共同合作对接,三是高校与企业共同合作对接。结合惠州学院产业学院建设经验来看,惠州学院现有三个省级示范性产业学院恰恰覆盖了这三个类型。其中,旭日广东服装学院是高校与企业合作的典型,仲恺信息学院是高校与科技园区合作的典型,而惠东时尚创意学院则是高校与政府合作的典型。从合作效果来看,政府、科技园区与龙头企业的参与能够有力推进高校产业学院的建设。因此,高校产业学院应采取“政府、行业商协会、高等院校、企业、科研院所”五位一体协同的理事会管理模式,建立校、政、行、企、所多方共同参与的理事会(或董事会),成立相应的专家指导委员会,共商、共建产业学院,共同决策产业学院的重要事项,共同谋划人才培养。在建立理事会管理架构的基础上,高校应制定实施与政府、企业、行业等参与主体之间的高层定期会商、中层研讨推进、基层跟踪落实制度,建立多主体间多层次、常态化沟通渠道,为多主体协同联动提供机制保障。