基于校外实践教学基地的地方涉农高校计算机类专业应用型人才培养模式研究

作者: 冯大春 刘双印 郑建华 曹亮 刘同来 徐龙琴

[摘 要]数字乡村大背景下,涉农地方高校承载着区域数字农业农村人才培养的重任。在多年实践基础上,文章提出以课程思政为引领、校企协同的,基于校外实践教学基地的地方涉农高校计算机类专业应用型人才培养模式。通过开展课程思政,增强学生对农业农村领域背景知识的了解,激发学生从事农业信息化和智慧农业等项目开发的兴趣,培养学生的“三农”情怀;通过校企协同,提升学生综合能力与素养。近年来的实践应用成果表明,文章针对当前农业农村数字人才缺乏的问题而提出的校外实践基地人才培养模式,为涉农高校计算机类专业应用型人才培养提供了一些思路。

[关键词]课程思政;校企协同;计算机专业;校外实践基地;涉农高校;人才培养模式

[中图分类号] G64 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)21-0020-05

《数字农业农村发展规划(2019—2025)》指出,农业过程及乡村治理的数字化是一场深刻革命。强化科技人才支撑是其有力保障措施之一[1]。当前农业农村数字人才的缺乏,已成为制约农业现代化发展的因素之一。2023年5月,习近平总书记在给中国农业大学科技小院学生的回信中强调,要厚植爱农情怀,练就兴农本领[2]。地方农业本科院校承担着教育事业优先和地方农业农村优先“两个优先”发展的重任。作为推进农业农村数字化发展的重要机遇期,地方涉农高校在培养“知农爱农强农兴农”的计算机类专业应用型人才方面,肩负重任,也面临诸多挑战。

一、当前地方涉农高校计算机类专业应用型人才培养存在的问题

随着时代的发展,各类高校在信息类人才培养中,无论是在数量还是在质量方面,都有了长足的发展。但由于种种原因,“知农兴农爱农”的计算机类专业应用型人才培养仍存在一些不足。

(一)地方涉农计算机类专业应用型人才需求与毕业生从业意愿不高的矛盾

当前,存在地方涉农计算机类专业应用型人才需求与毕业生从业意愿不高的矛盾,除农业领域缺乏一定吸引力等因素外,部分计算机类专业师生对我国农业现代化及数字化认识不足也是引起该矛盾的重要因素。一方面,除承担相关农业信息类项目研究的教师外,部分从事计算机类专业教学及研究的教师,本身对我国农业现代化进程认识不足;另一方面,在课程教学中,相关课程思政教学、实践培训、项目以及平台建设等存在不足,导致部分学生停留在对传统农业的认知上,对专业认识不足。

(二)人才培养体系与新时代涉农需求不切合的矛盾

全面推进乡村振兴、建设数字农业农村,要求多学科交叉与多技术跨界融合[3],例如计算机学科与农科交叉融合、软件与农技农艺的融合等。当前部分地方涉农高校计算机学科,无论是知识体系、学科体系还是专业体系等建设,都难以满足新时代涉农需求。现实是在计算机研究及应用中,存在计算机人才不懂农业知识的情况[4]。

(三)重专业融合与轻农业融合的矛盾

当前在涉农高校计算机专业培养体系中,高校注重如“校内课程+企业培训+企业实训”等教学模式的改革[5-6],但部分高校在课程内容设计、企业选择、实训方式等安排上,更注重与专业的融合,缺少与农业的深度结合。

(四)师资队伍结构不合理与新技术要求的矛盾

近年来,部分涉农高校计算机类专业教师在年龄及知识等方面存在结构不合理、产学研合作能力相对薄弱等问题[7]。大数据、云计算、人工智能等新技术在数字农业中的应用越来越广泛,对师资队伍的建设提出了更高要求。

开展农业实践创新创业教育,需要建立一系列科教协同、校企协同、课内外协同的多维实践创新创业资源平台[8],形成良好的长效运行机制,以改变当前存在的强理论弱实践的教学现状。在当前校内理论及实践教学体系相对固化,难以在课程教学、师资建设等方面进行较大调整的情况下,建设校外实践教学基地,将成为解决上述矛盾的有效手段。

二、校外实践教学基地建设探索及实践

(一)基于工程教育专业认证及以课程思政为引领的实践教学体系

项目组结合工程教育专业认证要求,基于OBE(Outcome⁃based Education,成果导向教育)理念[9-10],即以学生为中心,构建以结果为导向的人才培养体系。校外实践教学基地建设作为人才培养的重要环节,既是工程教育专业认证体系的有机组成部分,又是自成一体的教学体系。

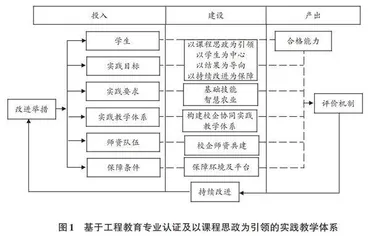

项目组以课程思政为引领,围绕基于OBE理念的实践教学目标,遵循低年级以IT基础技能学习为主、高年级以数字农业能力培养为主的总体要求,构建多维度的校企协同实践教学体系,以此开展了校外实践教学基地建设。通过校企师资共建,解决校内师资知识体系老化的问题,并以多种方式搭建满足学生能力发展要求的教学支持平台,发挥实践过程质量监控机制作用,结合教学目标达成情况,持续推进校外实践教学基地建设。基于工程教育专业认证及课程思政为引领的实践教学体系如图1所示。

(二)校企协同的实践教学体系建设与实践

通过校企协同,以赛促创,提升学生综合能力与素养。实践教学体系总体架构如图2所示。

1.课程思政贯穿人才培养体系

以“知农爱农”为使命,把价值塑造融入校外实践教学、科研及创新各环节,构建以课程思政为引领、以学生为中心、以结果为导向、以持续改进为保障的人才培养体系。将“乡村振兴、数字农业农村、美丽乡村”等为主题的科研课题加以提炼,并将其引入校内外实践课程教学中,以真实的科研案例实现对学生“学有所用、学为农用、知识报国”的思想引领。例如,通过校企合作实施农产品安全溯源、种子基因追序等科研项目,培养学生危机意识及对传统文化的认同。通过实践课堂教学及实践项目的完成,既让学生感受到强农兴农使命,又实现“三农”情怀教育。

2.以多层次需求,设计校外实践教学模式

针对不同年级及不同层次学生需求,构建含校外基础能力拓展基地、校企(研究机构)联合实验室、企业实践基地、乡村振兴学院及科技小院等的多层次校外实践教学模式。校外基础能力拓展基地以开展低年级学生课外基础能力拓展教育为主,例如与广州粤嵌通信科技股份有限公司、北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司等开展的校企协同共建,进一步巩固和提升了学生程序设计、嵌入式应用等基础能力,而针对高年级学生及研究生培养,主要以数字农业领域(研究机构)为主,包括与产业互联网企业——“道一云”产学研实践教学基地共同开展的长期或短期校企合作项目;与智慧农业行业知名企业——广州市健坤网络科技发展有限公司开展的实践基地数字农业应用;与河源市灯塔盆地仲恺乡村振兴培训学院、广东兴宁肉鸽科技小院等共同开展的数字乡村跨学科综合应用。一方面,学生可以有效地了解真实一线需求;另一方面,在一定程度上能解决当前企业难以接纳大规模实习学生的难题,多层次校外实践教学基地的构建有利于校企以协同的形式开展涉农创新创业活动,强化学生的实训能力,有效弥补实践教学的不足,同时也达到“靶向”培养农业IT高层次人才的目的。

3.以校企实践课程为抓手,构建“嵌入式”/“学科交叉”的培养模式

新时代背景下农业领域转型升级对计算机学科人工智能、大数据技术等前沿技术有较大的需求。行业发展需要高校将计算机类专业学生能力培养与农业教学相结合,需要学生具备创新创业素质与专业能力。基于校外实践教学基地的人才培养模式的核心思想包括:①坚持培养创新型、应用型高水平涉农计算机类专业人才,针对校外基础能力拓展基地、校企(研究机构)联合实验室、企业实践基地、乡村振兴学院、科技小院等各层次校外实践基地特点,制订相应的人才培养方案。②针对传统课程,例如程序设计、数据结构与算法、计算机前沿技术等,结合学生企业实践、企业教师实践教学等多种形式,将创新创业教育融入计算机类专业教育;同时,开设智慧农业、人工智能等课程。特别是结合乡村振兴学院及科技小院等基地,围绕产业链建设,以信息化为纽带,衔接学校其他涉农相关专业,构建“嵌入式”/“学科交叉”的培养模式。③探索与完善校企师资混编机制。聘请包括农技农艺农机等各类企业高级专业技术人员作为企业导师,在实践中进行学科的交叉融合,同时邀请企业导师到校以开讲座、做报告、实践教学、毕业设计校外指导等形式进行教学及学术交流;鼓励校内中青年教师,以多种形式参与企业发展计划,提升教师专业实践与应用能力。

4.以多种方式为载体,搭建校外基地保障平台

校外基地保障平台,是基地能否顺利及稳定运行的重要条件之一。以项目协作、产学研转换、创新创业、学科竞赛等方式为载体,搭建校外基地保障平台,以培养数字农业相关的创新型人才。与涉农高新企业开展校企实践基地共建,紧扣当前数字农业对信息化技术及农技农艺的融合需求,以教师为主体,进行科技小院共建、联合项目申报、项目协作、产学研转换,为实践实习创造良好的环境及条件。通过实施来自“一线”的需求项目,有效提升学生的科研素养和创新意识。通过校企产学研合作,进一步提升教师专业实践能力。在校外实践教学基地建设中,企业提供创业需要的场地、政策服务、资金服务等,搭建大学生创新创业线上线下服务平台。例如,校企协同成立“创新创业基地”或者“众创空间”,为学生提供实践场地和制度保障,为大学生创新创业活动的开展保驾护航。在企业的帮助下,学生围绕企业或者基层农业实践项目需求,开展项目实战应用。

5.围绕工程教育专业认证要求及OBE理念,建立评价及持续改进机制

项目组主要围绕工程教育专业认证所关注的两个机制,即过程质量监控机制、毕业要求达成情况评价机制,进行实践质量评价机制建设。针对不同定位目标,分类形成实践课程质量评价数据和学生表现评价数据。在基地实践教学中,突出农业实践中所涉及的计算机领域复杂工程问题,通过在数字农业应用实践中,结合工程教育专业认证所涉及的环境保护和可持续发展、职业规范、个人和团队、沟通情况、项目管理、终身学习等形成评价数据。同时,依据评价数据对校外实践教学基地建设中的相关实践课程、师资队伍、支持条件、质量保障体系等进行持续改进,进一步培养具有“知农爱农、强农兴农”素养的创新型、复合型、应用型卓越涉农人才。

三、实践成效

经过多年建设,通过以课程思政为引领、校企协同的,基于校外实践教学基地的涉农高校计算机类专业应用型人才培养模式的实施,提升了教师教研教学能力,搭建了多层次校外实践平台,为学生提供了“学训赛创”递进式成长途径[11]。

(一)教研成果显著,支撑学校计算机科学与技术专业获批国家一流本科专业建设点

通过实施基于校外实践基地的应用型人才培养模式,形成校外基础能力拓展基地、校企(研究机构)联合实验室、企业实践基地共计20余个,将信息化技术与其他学科进行交叉融合,共建了广东兴宁肉鸽科技小院等7个科技小院、3个乡村振兴学院。教师队伍水平不断提高,获得省级和校级教学团队各1个、省级和校级教学成果一等奖6个,承担省校级质量工程和教改项目20多项。为学校计算机科学与技术专业获批国家一流本科专业建设点提供了有效保障。

(二)学生主动实践意识与自主科研创新能力明显增强

依托多层次的校外实践教学基地,构建了校企协同人才培养模式,形成了“学训赛创”递进式创新体系。近5年,先后有600多名学生积极加入智慧农业创新团队。专业教师所指导的学生申请并获国家级、省级、校级“大创”项目和攀登计划项目立项共计120多项,获授权专利25件,获得计算机软件著作权44项,发表学术论文15篇,上述成果涉农主题占80%以上。学生主动实践意识和自主创新能力明显增强。

(三)毕业学生得到行业认可

校企协同人才培养模式的实施,不仅极大地提高了学生的专业技能,同时增强了学生的“三农”情怀。近年来,多批优秀本科毕业生在涉农知名企业等从事涉农工作,受到用人单位好评。