材料力学拉压超静定结构思政教学案例探析

作者: 于卓群 曲淑英

[摘 要]文章以材料力学课程中的超静定结构分析为例,探析了如何在专业课教学中融入思政元素,提高学生的学习兴趣,加强思政育人效果的问题。该案例通过引入一个考虑装配误差的超静定结构力学模型,采用深入探究法引导学生思考并根据构件特点进行合理利用,结合计算结果与工程案例总结背后的哲学含义,并与中国传统文化相结合,将思政育人效果推广到大学生的生活中,从而实现对学生的全面培养,提升其综合能力。该案例为专业课中思政元素的有效融入提供了实施思路,有利于推动专业课与思政课实现同向同行、协同育人的良好机制。

[关键词]材料力学;思政教育;杆件拉压;超静定结构

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)22-0084-04

专业课教学是高校教育的重点之一,是学生从事相关专业的工作和研究的基础[1]。然而,仅仅重视专业知识的灌输并不足以培养出一批优秀的工程人才。作为高校教育的重要元素之一,思政教育已经成为当前大学教育不可或缺的组成部分[2]。身处百年变局,承载着实现中华民族伟大复兴重任的“00后”大学生,如果自身心智不够坚定,就容易受到错误思潮的侵蚀。这要求高校教师要深刻把握立德树人的内涵,发挥好“主力军”“主战场”“主渠道”的作用。将思政教育与专业课有机融合,可以让学生在掌握专业知识的同时,具备较高的综合素质和人文素养[3]。为了提升高校思想政治教育的实效性,应该充分发挥课堂育人主渠道的作用,将学科资源、学术资源转化为育人资源,从而实现知识传授和价值引领的有机统一[4]。

在全面推进高校课程思政建设的背景下,近年来各高校教师对其进行了大量的研究与实践。章云峰等[5]分析了课程思政的价值,论述了课程思政的实践路径。熊育久等[6]探讨了新工科背景下新兴交叉学科教学内容及思政元素设计。曲淑英等[7]探讨了材料力学课程思政案例的实践与应用。李慧等[8]研究了新工科视角下课程思政建设挑战及应对策略。叶志明等[9]探讨了教书育人与课程思政之关系。应当注意的是,部分学生对脱离于专业课程之外的归纳性较强的独立思政内容的理解和接受较为困难[10]。因此,经过对教学经验的分析,我们认为应当在专业课教学中融入思政元素,强调“润物无声”和“知行合一”的思政教育风格,并注重对学生知识能力、批判思维、价值判断、审美情趣、人文情怀、科学精神、责任意识等方面的综合培养,让学生通过学习蕴含思政元素的专业课程,做到从科学经典中求“真”、从哲学经典中问“善”、从文艺经典中见“美”,进而陶冶情操,提升境界,提高职业道德素养[11]。

材料力学是力学中比较重要的一门基础科学,是土木、机械等工科专业的核心基础课程。材料力学知识丰富且蕴含着深刻的思想内涵,深入挖掘材料力学中的思政元素并将其与重难点知识进行结合,形成优秀的材料力学思政教学案例,用于课堂讲授和课下学习,对于学生思考和分析能力的提升、道德修养的塑造等方面具有重要的现实意义。

本文将通过介绍一个原创的材料力学思政教学案例,探讨如何在专业课教学中融合思政元素,以提高学生的综合素质,增强思政育人效果,形成高水平工程人才的培养模式。

一、拉压超静定结构思政教学案例及探析

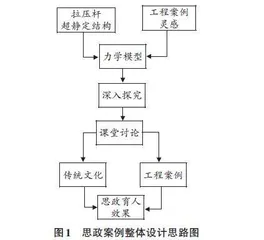

在材料力学课程中,拉压超静定问题是一个重难点,学生学习起来难度高,多数学生即使掌握了计算方法和基本概念,对其的认识也容易停留在表面,对于拉压超静定结构的应用和背后的哲学含义了解得更少。针对该情况,本思政教学案例首先引入一个由工程案例简化而来的力学模型,并针对该力学模型结合工程实际情况提出了一系列问题作为典型例题,引发学生思考并参与完整计算,最后由得到的结论总结规律并分析原因,再举一反三展示实际的应用超静定结构和预应力的工程案例,最后总结背后的哲学含义,并与中国传统文化进行结合,进而推广到大学生的生活中,增强思政育人效果。该思政案例整体设计思路见图1。

(一)思政内涵

“尺有所短,寸有所长”。这句话讲的是每个人、每个事物都有自己的长处和短处。“寸”并不是处处低人一等,“尺”也不是处处压人一头。要尊重差异,利用差异,扬长避短,通力合作,才能实现最大效益,取得最好结果。这一格言及其蕴含的深刻道理,在材料力学中也有所体现,即杆件长短之间的配合可能在超静定结构中产生较好的效果,构件长短变化引起的预应力在工程实际中也起到了巧妙的作用。工程中的超静定及预应力结构是“尺有所短,寸有所长”所表达的中国传统文化智慧在工程应用中的体现,体现了现代科学与我国传统文化哲学的融会贯通。

(二)问题引入

通过《楚辞·卜居》中“尺有所短,寸有所长”的引入,告诉学生相关道理在材料力学中的体现,并通过一个巧妙的力学模型结构让学生感受到力学与中国传统文化智慧的联系,具体见图2。

在图2所示结构中,横梁是刚性的,两竖杆的弹性模量均为E,横截面积均为A,长度是相同的。当横梁右端有一向下的力F,此时两杆中的应力如何呢?

其实这是一个一次超静定问题,根据平衡条件[N1a+2N2a=3Fa];协调条件[δ2=2δ1];物理条件[δ1=N1LEA],[δ2=N2LEA],可求得,杆1应力为[σ(1)=3F5A],杆2应力为[σ(2)=6F5A]。

可见,失效前杆2中拉应力是杆1中拉应力的两倍。因两杆材料相同,随着载荷力F的增加,杆2将会先达到许用应力,此时杆2将失效,当杆2失效后,结构为静定结构,我们再来看一下结构的承载力如何。

显然,根据平衡条件易得[N1=3F],杆1中应力[σ(1)]=[3FA],已经超过其容许应力,亦将马上失效。纵观两杆的受力,如何在不增加成本的前提下,利用超静定结构的特点,发挥杆1的作用,提高该结构的承载能力?这是接下来要深入探究的问题。

(三)深入探究

其实,要实现这样的承载能力提升效果,分析上述结果,我们可以考虑利用两杆的加工误差,如果让稍短的一根作为杆1进行安装,稍长的一根作为杆2进行安装,这样要实现结构在原位的协调工作,必然要在加载前安装时就拉伸杆1,压缩杆2,实现加载后杆1的拉应力较原来的两个等长状态增大,杆2的拉应力减少(见图3)。这样既利用了两杆的特点,使杆1与杆2“一尺一寸”的长度差异配合,又可提高结构的整体强度。这就是工程上利用装配误差的预应力技术原理。下面学生就可以利用已有的力学知识,计算如何在不增加成本的条件下做进一步优化,实现结构的承载能力最大。

设两杆件的许用应力均为[σ],在没有装配误差时,根据前面的计算与分析结果,杆1应力为[σ(1)=3F5A],杆2应力为[σ(2)=6F5A],杆2强度决定着结构的强度,此时结构的许用荷载为[56[σ]A]。

在考虑杆1的加工误差时,设杆1的加工误差为Δ,显然杆1和杆2中的装配应力,根据平衡条件[N1a+2N2a=0],协调条件[δ2=2(Δ-δ1)],物理条件[δ1=N1LEA],[δ2=N2LEA],可求得,杆1装配应力为[σ(1)=4E5LΔ](受拉),杆2装配应力为[σ(2)=-2E5LΔ](受压)。当有荷载作用时,将杆中荷载产生的应力与装配应力叠加,得到荷载作用下杆1和杆2的应力分别为[σ1=3F5A+4E5LΔ],[σ2=6F5A-2E5LΔ]。调节[Δ]的大小,使杆1与杆2应力相同,有[3F5A+4E5LΔ=6F5A-2E5LΔ],此时[Δ=FL2EA],杆1与杆2同时到达许用应力[σ],结构许用荷载为[[σ]A]。由此可见,与两杆长度相同时的结构相比,充分利用两个误差的结构许用荷载提高了20%。

(四)课堂讨论

这种通过“尺”“寸”之间的长度差异配合的力学原理,诞生了生活和工程中广泛应用的预应力技术,与“尺有所短,寸有所长”中尊重差异、通力合作的思想不谋而合。例题演示结束后,请学生共同讨论并记录工程中有哪些应用预应力技术的案例。

例如,混凝土等水泥基材料通常抗压性能较好,而抗拉性能较差;低碳钢等钢材延性韧性较好,但造价较高;尼龙等高分子材料力学性能较强但不耐高温,这些都正好印证了“尺有所短,寸有所长”的道理。在工程中,我们常常需要根据使用环境和受力情况选择合适的材料,发挥材料的优势,或者通过不同材料的组合形成性能优良的复合材料或结构。

工程中广泛应用的预应力钢筋混凝土梁的基本原理是:先将钢筋张拉产生一定的伸长量,然后再浇筑混凝土。浇筑完成混凝土并固化后,松开钢筋使钢筋产生收缩力,拉动混凝土底部使混凝土梁发生变形翘曲,继而使混凝土梁顶部产生拉应力,底部产生压应力。这样的预应力分布,使得混凝土梁在承受向下的载荷后,梁体底部需经历由压应力变为拉应力的过程,从而延缓拉伸破坏的到来,提升混凝土梁的承载性能。图4是一张预应力混凝土梁实拍图,有助于学生开阔视野。

此外,在生活中,带给我们极大出行便利的自行车和带给我们美好时光及开阔视野的摩天轮等工程结构中都有预应力技术的应用。如图5所示,自行车和摩天轮中的辐条清晰可见,他们组成了超静定结构并且具有一定的预应力,从而担负起了惊人的重量。

(五)知行合一

可见,许多超静定结构不仅能展示不同材料之间扬长避短的通力协作,还能展示同一材料长短变化引起的预应力的巧妙运用。这是“尺有所短,寸有所长”智慧在工程应用中的生动体现,体现了现代科学与我国传统文化哲学的深层联系。在课堂讨论结束后,教师带领学生思考:回想一下自己的大学生活、学习中,是否也做到了尊重差异,通力合作呢?每个学生都是独一无二的,有自己所擅长的领域,也有自己不足的地方。我们不该为自己的长处沾沾自喜,也不该为自己的短处自怨自艾,更不该揪住别人的缺点不放,而应当记住“尺有所短,寸有所长”,发扬自己的优势,正视并改正自己的缺点,通过与他人合作来解决难题,将自己的长处通过承担相应的工作发挥出来,一退一进一长一短,尊重差异利用差异,方能取得更大的成绩和进步。

二、教学案例实践效果

在教学案例实践过程中,课题组基于以上案例内容,采用了多种教学方法,包括讲授法、课堂讨论法、深入探究法等,将思政元素融入专业课知识点中,做到了在求解例题思路、例题计算结果、例题原理、工程案例中处处有思政育人元素,并借由灵活度较高且紧贴工程案例的题目设置,与学生一起进行深入探究,提升学生分析和解决复杂问题的能力。

经过案例教学实践,我们发现学生对专业课结合思政元素的教学内容接受度较高,印象深刻。根据学生反馈结果,本案例开阔了学生的视野,引起了学生对工程设计的兴趣、对科学求真务实精神的认识,并引发了关于价值观的思考,使学生感受到了中国传统文化的源远流长。思政元素对学生来说不突兀、不生硬,做到了“润物无声”。通过课后习题、单元测试及评教等评价方式,我们发现学生对拉压超静定问题的相关知识掌握得较好,这与思政案例中蕴含的哲学思想能帮助学生更好理解抽象的力学概念有关。

三、总结与展望

该案例教学取得了较好的思政育人效果,并使学生将理论知识与自己的生活实际联系起来,将收获带到课堂之外,用于生活之中。然而,对于思政育人效果的持续性还需要进一步验证。本案例是围绕立德树人的根本任务,将价值塑造、知识传授和能力培养有机融合,其从解决工程问题的挑战出发,立足传统文化和科学精神,通过“润物无声”的思政元素融入设计方式,厘清了力学类课程思政元素的内涵、层次,并将其体现到例题设计、计算结果、工程案例分享的全过程。本案例为其他力学课程的思政教学改革提供了参考。未来,课题组将进一步深化思政教育和专业课程融合的研究,不断创新教学方法,设计出更多优秀的思政教学案例,形成系统性的力学专业课思政教学案例库,以提升学生的综合能力,增强思政育人效果。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 郑玉国.在土木工程专业课程教学中培养和践行“土木精神”[J].大学教育,2022(12):25-29.

[2] 张兰怡,张园园,侯秀英,等.现代物流学课程思政教育研究[J].大学教育,2022(12):132-134.

[3] 江雪,王光辉,李养群.融入思政元素的计算机网络课程教学研究[J].大学教育,2022(12):113-115.

[4] 高德毅,宗爱东.课程思政:有效发挥课堂育人主渠道作用的必然选择[J].思想理论教育导刊,2017(1):31-34.

[5] 章云峰,尹娟.课程思政的内涵、价值及实践路径[J].西部素质教育,2023,9(7):26-30.

[6] 熊育久,刘丙军,王海龙.新工科背景下新兴交叉学科教学内容及思政元素设计[J].高教学刊,2023,9(10):31-35.

[7] 曲淑英,卢龙玉,宋良,等.材料力学课程思政教学实践:以“压杆稳定”为例[J].力学与实践,2021,43(6):959-963.

[8] 叶志明,王骞,陈伶俐.论教书育人与课程思政之关系[J].力学与实践,2021,43(5):744-747.

[9] 李慧,李亮,刘凇佐.新工科视角下课程思政建设挑战及应对策略[J].黑龙江高教研究,2023,41(4):157-160.

[10] 肖芳.“建筑构造”课程思政教学改革研究与实践[J].广东交通职业技术学院学报,2023,22(1):67-71.

[11] 高燕.课程思政建设的关键问题与解决路径[J].中国高等教育,2017(Z3):11-14.

[责任编辑:刘凤华]