新工科背景下应用型大学课程思政融入路径探索

作者: 金豫浙 夏炜炜 刘拥军

[摘 要]面对新时代背景下的国内国际新挑战和新机遇,文章立足人本逻辑、历史逻辑和实践逻辑三大逻辑,为实现“以德养人”“以史启志”和“实践育人”三个育人目标,以微电子科学与工程专业半导体器件课程为例,探索新工科背景下应用型大学课程思政融入路径。通过优化理论教学内容,厚植思政元素,落实立德树人根本任务;坚持干中学、学中干的方式,改进课程教学方法,虚实结合,实现思政目标与课程目标的有机统一;强化过程参与和学生主体地位,优化课程考核机制,提升新工科思政教学成效;以全球视野和战略思维,为国家培养新一代应用型青年造“芯”人才。

[关键词]思政元素;半导体器件;新工科;课程思政

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)22-0096-04

“新工科”这一概念自2016年在国内提出以来,形成了“复旦共识”“天大行动”“北京指南”,是基于国家战略发展新需求、国际竞争新形势、立德树人新要求而提出的我国工程教育改革方向[1]。2020年,《教育部关于印发〈高等学校课程思政建设指导纲要〉的通知》指出,高等学校人才培养是育人和育才相统一的过程。建设高水平人才培养体系,必须将思想政治工作体系贯通其中,必须抓好课程思政建设,解决好专业教育和思政教育“两张皮”问题[2]。

课程思政的宗旨就是将知识传授、能力培养以及价值引导、道德培养、意识形态输送有机地交汇、融合起来,形成系统化育人长效机制,解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题。本文旨在面对新时代背景下的国内国际新挑战和新机遇,以微电子科学与工程专业半导体器件课程为例,探索新工科应用型大学课程思政融入路径,挖掘新工科背景下的学科交叉融合特征和对新经济渗透引领等内涵元素,促进专业课程与思想政治理论课同向同行,为高水平复合式应用型人才培养做出应有贡献。

一、新时代新工科课程思政的两大背景

(一)全球大国竞争背景下的“芯片之争”

2018年以来,美国将多家中国知名科技企业及实体列入“实体清单”,对中兴、华为等企业进行芯片领域制裁。2022年,美国的限制政策进一步升级,禁止将使用美国设备制造的高端芯片销售给中国,并在8月签署《芯片与科技法案》,10月再次要求全球主要半导体设备公司全面禁止对华开展业务。我国半导体产业链各个环节因起步较晚,对美国高度依赖,再加上受到美国主导的《瓦森纳协定》等国际技术出口管制规定的约束,采购半导体设备、芯片等的难度不断增大[3]。美国妄图用行政手段,重整全球半导体行业的供应链,尤其是限缩中国半导体行业的发展。中美以“芯片之争”为代表的科技战已经打响。

(二)中华民族伟大复兴战略的“底层需求”

科技兴则民族兴,科技强则国家强。芯片是现代科技的底层逻辑,是新时代数字经济的核心引擎,产业链核心技术的安全对可持续发展具有国家战略意义。从新中国成立初期的“两弹一星”国防科技到“十四五”规划和2035年远景目标,在事关国家安全和发展全局的基础核心领域,都离不开芯片的支撑作用。未来国家将加快发展数字经济,大力构建现代能源体系,努力实现“双碳”目标,实施战略性科学计划和科学工程,如人工智能、量子信息、机器人、空天科技等前沿领域,这些领域关键芯片技术的自主可控对我国产业的可持续发展起到决定性作用。

同时,专业人才的流失也是我国行业发展的瓶颈。微电子科学与专业半导体器件课程通过思政教学的实施,引导大学生扣好人生第一粒扣子。立足新时代发展,融入家国情怀,创新课堂教学,利用知识视野、历史视野、全球视野,为中国特色社会主义现代化强国培养微电子行业人才。

二、新工科课程思政建设理念的三大逻辑

半导体不是从天上掉下来的,也不是灵机一动想出来的,更不是偶然碰出来的,而是通过一段时期的科学实验研究发现的;任何重大的应用或成熟的理论,都需要积累和准备阶段[4]。为了让学生能更好地接触教学内容,新工科课程思政教学应遵循人本逻辑、历史逻辑和实践逻辑三大逻辑。

基于人本逻辑,实现“以德养人”。要弘扬中外科学家精神,用中外科学家的人文素质滋养新一代大学生,特别是老一辈科学家把个人事业融入伟大的新中国建设事业中,为半导体事业奉献青春的爱国精神。如科学家黄昆和谢希德作为国内半导体物理的两位主要开创者[5],一生都在默默传递着知识的薪火,他们对祖国的赤子之情、对事业的赤子之诚、对党的赤诚之心和高尚的情操垂范世人。晶体管的发明人约翰·巴丁,是目前为止唯一两次获得诺贝尔物理学奖的科学家,并以“为人低调”出名,“尽公民的责任为社会服务和促进社会进步”和“在团队中用科学方法协同解决问题”是他的终生信条[6]。

基于历史逻辑,遵循“以史启志”。要积极主动地学习借鉴世界优秀科技文明,特别是近代科学理论的发展历史,认识科学发展的螺旋式,用博大的胸怀营造更加开放包容的创新文化;新中国史、中国改革开放史也是一部部创业史,激励青年学生踔厉奋进、笃行不怠,共担民族复兴重任、立国之复兴大志。如从近代科学技术史的回溯中学习能带、功函数、电子亲和能等微电子专业基本理论,同时深刻理解科学发现演化过程中的偶然性和必然性等哲学原理;又如从对“两弹一星”研制历史的追忆中追寻红色足迹、赓续红色血脉,让学生认识到晶体管芯片在科技发展和国防安全等国家战略中的重要地位。

基于实践逻辑,注重“实践育人”。“优秀人才”和“科学知识”是经过实践淬炼的人才和能够服务于实践的成果,应坚持一切“从实践出发”[7]。要深刻理解马克思主义实践观和毛泽东思想实践论,构建“政产学研用”多元协同育人体系,想国家之所想,急国家之所急,通过实践支撑产业振兴,服务于国家发展战略[8]。如结合本地微电子产业,联系扬杰科技的肖特基二极管在光伏新能源中的应用,并让学生调研SiC IGBT、GaN HEMT等半导体电力电子器件的发展史,认识在国家重大战略背景下微电子器件所面临的机遇和挑战,拓宽学生的专业知识面,拉近课堂与产业的距离,培养地区产业经济和国家战略急需的应用型人才。

三、课程思政教学设计与探索——以半导体器件为例

(一)厚植思政元素,重塑课程教学内容

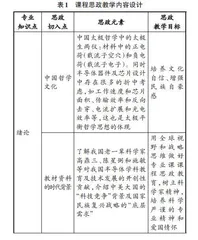

本课程是高等学校本科集成电路、微电子科学与工程专业必修的一门专业主干课,是研究集成电路和微电子器件技术的基础课程。首先须明确专业课的课程思政育人目标,联系产业实践、面向国家战略,深挖课程和专业相关思政元素,重塑专业课的课程思政教学内容体系,找准思政切入点,将隐性课程思政元素融入显性课堂教学中,实现思政教学目标。主要思政元素和教学目标等内容见表1。

为解决课程思政在教学实践中的困境、将思政教育自然而然地融入教学,教师借助表1,在熟知教学内容的基础上,将知识传授、能力培养以及价值引领与课程思政教学目标有机统一;编写涵盖人、产、史、事四大元素的案例素材库,从“小故事、大人物”“小产业、大视野”到“小课堂、大思政”,用科学人物树榜样,用产业沿革看发展,将课程思政元素贯穿理论教学、实践教学、指导自学、线上讨论等课程教学各环节,在激发学生专业学习兴趣的同时培养学生产业报国、科技兴国的使命感,全面落实立德树人的根本任务。

(二)建构式演进性学习,重塑专业课程教学方法

半导体器件课程连接了半导体物理和集成电路等电子电路类专业课程,课程涉及许多抽象的物理模型和概念,公式繁多,传统的授课方式很难在课堂上产生很好的教学效果。所以,本课程通过深挖物理模型和概念的历史背景,以科学技术演化历史为载体,让学生在物理学的进化史和半导体器件的发展演化进程中学习专业知识,引发学生对科学技术发展的偶然性和必然性的哲学思辨。课程中物理类比的思想贯穿始终,如“我国的第一个晶体管”和“美国的第一个晶体管”的对比,“金半接触结”和“PN结”形成机制的对比、理想模型和非理想模型的对比等,通过类比探寻物理机制本源。让学生深刻体会从现象到本质的辩证统一思想是知识学习和科学探索的重要方法论。此外,很多器件模型和物理机制晦涩难懂,为了更具感官冲击,教学中教师不能仅仅简单机械式地口头讲述,做好课件是关键。要上好一堂课,往往不止需要十堂课的准备时间。丰富的视频、图片等素材,能在满足学生视觉观赏性的同时,对学生的认知理解产生促进及提高作用。

现代教学方法的创新是与时俱进的,没有最好的教学方法,只有更合适的教学方法。对于半导体器件这一实践成本较高的新工科课程,可以使用器件虚拟仿真实验来加强实践教学的同步融合。结合对学术论文和专利文本的解读,让学生认识到器件理论来源于实践,并增强学生对核心知识的运用能力。教师也应紧跟时代发展步伐,完善教学方法,为适应新时代强国战略需求培养更多的创新卓越人才。

(三)主动探究合作研讨,重塑课程评价体系

课程评价将通过强化过程评价、开展激励式评价来促进学生自主学习、终身学习,培养学生团队协作意识,兼顾个性发展。高品质的课堂教学离不开学生的参与,而部分教师的“填鸭式”教学违背了教育规律和学生认知规律。课程考核要侧重平时模块,强化过程参与度和实践认知评价,弱化终结性单一评价,可借助线上QQ群、雨课堂等学习平台,记录教学互动频次,量化学生的参与度。教学过程中教师除了系统地讲授,还根据课程知识点融合“中国心——半导体领域科学人物”和“中国芯——大半导体细分产业”等主题,让学生进行调研和演讲。通过分组调研,引导学生开展多样化的课程思政探究式学习,增强其理论联系实际的应用意识。

课程考核体系改革更能激发学生的专业学习兴趣,强化学生在教学过程中的主体地位。学生普遍在专业学习方面更主动、更具目的性,并立志将自身的成长融入我国半导体产业的振兴发展中。课程组对学生的考研升学及相关领域就业情况进行了持续跟踪,最终对课程思政教学成效给出了更完整的评价。近两年,我校微电子专业升学率稳定在20%左右,就业率达到95%以上,目标单位有优质的本地微电子企业,也有国内知名的半导体细分行业、创新企业等。高质量的就业情况和稳定的升学率,是课程组持续完善课程思政教学改革的最大动力,也是深化专业内涵建设的最直接成果,更为服务地方产业经济发展和国家战略发展做出了积极贡献。

四、结语

本课程组通过半导体器件课程思政教学实践,深挖课程中的思政元素并自然渗入专业课程教学中,实现了润物无声的教学效果,激发了学生科技报国的家国情怀;在探寻我国产业发展的曲折历史中,客观审视我国芯片产业发展及技术进步所面临的全球性挑战和机遇,激励学生勇于担当产业报国的使命,将个人的专业前程融入国家的复兴大业。学生在微电子课程思政教育中初步建立了全球性的产业格局视野,从技术发展的历史中体会到我国创新创业的艰苦卓绝和巨大成就,树立了更明确的人生目标,学习的价值感和使命感也得到了升华。

总体而言,课程思政是一项复杂的系统工程,其建设和推广必须继续探索、深化和完善。后续我们将根据学科特征及学校定位,完善课程的系统性建设,进一步发挥专业基础课程的示范作用;提高应用型本科专业建设新认识,深化专业建设与学校发展、地区经济、国家战略的协同。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[2] 教育部.教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-05-28)[2023-05-19].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[3] 杨道州.《瓦森纳协定》封锁下的中国集成电路产业“卡脖子”问题分析及应对策略[J].创新与创业管理,2020(2):8-18.

[4] 黄昆.半导体技术发展过程中的基本研究[J].自然辩证法研究通讯,1966(1):52-56.

[5] 李志坚.我国第一部半导体著作:黄昆、谢希德两同志合著的“半导体物理学”一书介绍[J].物理通报,1960(4):192-193.

[6] 苏澈. 巴丁:当低调成为习惯[N]. 中国科学,2014-04-25(12).

[7] 王建华.走向从实践出发的高等教育学[J].江苏高教,2008(2):16-19.

[8] 江作军.应用型大学校企合作的现实逻辑与路径创新[J].中国高等教育,2021(22):22-24.

[责任编辑:刘凤华]