半熟人视角下城市广场舞休闲冲突的形成与消解

作者: 鲁清曌 彭菲 黎耀奇

摘 要:近年来,城市广场舞冲突问题不断涌现,给城市发展和居民日常休闲活动带来一系列困扰。研究从半熟人视角出发,基于扎根理论,对城市广场舞休闲冲突的形成过程和消解机制进行探索性研究。研究认为,“半熟人”的人际特性交织着熟人和生人双重运行逻辑,是城市广场舞冲突发生的重要情境条件;不同利益群体在广场舞场域内进行“再熟人化”实践,交替性时空竞争和磋商过程构成其核心内涵;通过同时抱持正式和非正式磋商,半熟人社交下的广场舞休闲冲突本质上是一种“功能性冲突”,即通过“容忍”机制溶解分歧,避免冲突显化;通过“能动性”机制,利益群体不断反思广场舞实践的意义,以寻求冲突的消解,二者共同反馈广场舞“再熟人化”实践,凸显广场舞休闲活动的社会功能和价值。

关 键 词:体育社会学;广场舞;半熟人关系;功能性冲突;扎根理论

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2025)01-0072-07

The formation and elimination of leisure conflict in urban square dancing from the perspective of semi-acquaintance

LU Qingzhao,PENG Fei,LI Yaoqi

(School of Tourism Management,Sun Yet-Sen University,Guangzhou 510275,China)

Abstract: In recent years, conflicts related to urban square dancing have continuously emerged, posing a series of challenges to urban government and residents' daily leisure activities. From the perspective of semi-acquaintance, this study explores the formation process and elimination mechanisms of urban square dancing leisure conflicts based on the grounded theory. The findings reveal that the interpersonal characteristics of "semi-acquaintances", which intertwine familiarity and unfamiliarity among individuals, serving as important prerequisites for the occurrence of conflicts in urban square dancing. Different stakeholders engage in the practice of "re-acquaintance" within the domain of square dancing activities, with alternating temporal and spatial competitions and negotiations constituting the core essence. By simultaneously adopting formal and informal negotiation approaches, conflicts in urban square dancing within the context of acquaintances are fundamentally "functional conflicts" - differences are dissolved through the mechanism of "Acceptance", preventing conflicts from escalating. Stakeholders reflect on the significance of square dancing practices to seek conflict resolution through the mechanism of "agency", and then both approaches contribute to the feedback loop of "re-acquaintance" in square dancing, so as to highlight the social function and value of square dancing leisure activities.

Keywords: sports sociology;square dancing;semi-acquaintance relationship;functional conflict;grounded theory

改革开放以来,我国城镇化进程快速推进,常住人口城镇化率从1978年的18%上升到2022年年末的65.22%[1]。快节奏的时代推着人们从“乡下人”变成“城里人”,生活从“定型生活”变为“半定型生活”,社会从“熟人社会”过渡到“半熟人社会”[2]。广场舞作为时代背景下独特的休闲活动,目前已成为广大市民特别是中老年人户外休闲锻炼的主要途径[3],亦是中国城市发展的纽带和载体,成为人们个性彰显和文化回归的重要方式[4]。然而,广场舞给市民带来积极作用的同时,噪音扰民、抢夺地盘等负面事件报道使得广场舞活动饱受争议[5],原本群众喜闻乐见的休闲活动逐步沦为城市的“心病”,成为社会泛污名化的主要对象[6]。更令人扼腕的是,管理制度和方式的滞后性、责任主体的模糊性,使得问题治理进一步陷入困境[7],大大降低了人们参与社会交往活动的幸福感和获得感[8],最终演变为制约我国社会和谐和社区治理的难题。

围绕广场舞休闲冲突,已有研究从静态视角划分了冲突类型[9]、分析诱发因素[10]以及造成的负面影响[11]。这些研究往往将广场舞冲突当作一种既定的社会事实加以论证[12],而对于冲突形成与消解的深层过程机制研究尚不充分,进而缺乏冲突管理行之有效的措施[13]。此外,以往广场舞冲突研究视角主要集中在地理空间系统[14]、公共治理[15]、法制建设[16]以及主体心理认知[17],而对于社会变迁关注不足,忽略了广场舞冲突的发生倚赖于我国城镇化转型的特殊时期,这是群体休闲冲突发生的重要情境基础。这一时期从乡村流向城市的人口逐渐脱离于以亲密关系为主导的熟人社会,形成关系松散、结构不稳定的半熟人社会[18]。贺雪峰提出的“半熟人社会”描绘由传统熟人社会到现代生人社会转型的中间状态,是理解当前我国社会实态及其治理的一个重要概念,为目前我国城乡社会互动格局奠定了操作基础[19]。半熟人社会是在熟人和生人社会的引导启发下产生,兼具熟人和生人社会的双重属性[20]。后续学者基本都沿用贺雪峰对于目前中国社会关系性质的界定,如张诚[21]分析城市化进程中乡村公共空间流变的内在根源之一是乡村逐渐由熟人社会向半熟人社会转变。本研究认为半熟人社会是城镇化、现代化背景下城乡互动发展过程中呈现出的独特运行逻辑和社会情境:城乡边界逐步模糊,社会交往趋于浅表,社会共识日渐式微,以“共同兴趣”论人际关系。在此背景下,礼制约束散失、人际包容度降低,行事逻辑不再碍于人情与面子,广场舞冲突也呈现出从原有隐蔽、间接的内隐式冲突转向正面、直接的外显式冲突,从合乎人情的自然性向合乎逻辑的社会性转变。鉴于此,为填补相关研究领域的不足,引入半熟人研究视角,利用扎根理论剖析社会形态以及人际关系特征是如何影响广场舞休闲冲突的形成与消解,以期为解决城市公共休闲冲突和治理提供理论支持与决策参考。

1 研究设计与研究方法

1)案例地选取。广东省东莞市作为改革开放的前沿地区,城市化进程快,逐渐摆脱城乡二元对立局面,各镇街原行政村落与城市区域相互融合,当地人与外来流动人口交流碰撞,社会多元性、异质性增加,人与人之间熟悉程度降低,地方性共识逐渐瓦解,形成了典型的半熟人社会[18]。此外,相较于广州、深圳等周边竞争激烈的城市,东莞市生活节奏较慢,市民休闲锻炼需求较为丰富,休闲冲突也不断增加。因此,研究以东莞市老区莞城的东门广场(D)、新区南城的景湖时代城广场(J)以及虎门执信公园(H)3个具有代表性的广场舞聚集点为案例地,3个不同区域的广场舞群体有足够大的身份差异,符合最大差异的信息饱和法的操作规则[22]。

2)研究方法。研究采用扎根理论方法,从经验材料中构建理论模型。该方法最早由社会学家Glaser等[23]提出,它能够探究尚未或有限了解的特定领域,或通过分析特定情境下群体的认知、行为及互动过程,进而深入分析现象产生的原因,建构有价值的诠释理论[24]。因此也同样适用于群体互动的广场舞休闲冲突现象的研究。具体操作流程上,研究借鉴Pandit[25]的做法:确定研究问题后,围绕研究问题梳理相关文献,在此基础上进行实地调研,之后对调研过程中获得的一手数据进行三级编码,从而发展出新的理论命题。研究的目的是自下而上构建出半熟人视角下城市广场舞休闲冲突形成与消解的过程性理论框架。

3)资料收集。研究团队首先围绕“不同群体对广场舞的态度、产生广场舞冲突的过程以及冲突是如何消解的”等核心问题拟定访谈提纲,并邀请3名专家审核修订。随后按照目的性抽样方法在3个广场舞聚集点抽取不同性别、年龄、身份的受访对象进行半结构访谈。访谈时间跨度为2022年1—3月。访谈对象包括3个广场舞区域的广场舞舞者、周边住宅居民、广场保安、片区警长等共计25人次,访谈时间45~60分钟不等。为更好地记录访谈内容,在获得受访者同意的情况下,对访谈内容进行了录音,最终经过整理共得到近21万字的访谈材料。为确保数据的可靠性,对不同来源的资料进行三角检验,包括搜集相关文献、政策文件、网络报道等二手数据作为补充。为便于分析,将受访对象按照3个广场舞聚集点首字母“H*、D*、J*”的方式进行排序,H1到J6为受访者序号。

2 模型建构

研究采用Corbin和Strauss提出的“程序化扎根理论”模式[26],借助分析软件Nvivo 12进行程序化三级编码,建构出实质理论框架。三级编码依次是:一级开放性编码、二级主轴编码和三级选择性编码。

2.1 开放性编码

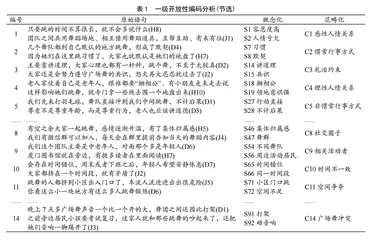

忠于原文词句逐句逐行阅读和分析材料,进行概念化处理。将概念化的词语进行频次统计,保留出现频次较高概念(两个筛选标准:出现两次及以上的保留;出现一次但重要的保留),并提炼出类似概念从属范畴。经过两次编码和多次比较修正,最终提取102个概念和14个范畴,示例结果如表1所示。

2.2 主轴编码

开放式编码得到的概念和范畴基本都是孤立的,主轴编码的目的是在开放式编码的基础上建立各个范畴间的关系,将各个独立分散范畴进行优化和整合,不断推敲最终形成主范畴。本研究一共得到7个主范畴,结果如表2所示。

2.3 选择性编码

三级选择性编码是根据主范畴的基本含义,不断比较与推敲,识别出它们之间存在的关系结构,以此为基础,发展出能够串联整个广场舞休闲冲突的故事线,并找出该研究的核心范畴,统领各主范畴,最终尝试构建出新的理论框架。该阶段,通过对主范畴的深入分析,主范畴之间的脉络已经非常清晰,结合研究主题,研究以“广场舞休闲冲突的形成与消解”作为该研究的核心范畴,统领其余各主范畴,并以故事线的方式串联核心范畴和主范畴,构建出新的理论模型,如图1所示。这一模型主要包括客观情境变迁、主观社会联系和互动、决策和行动结果3个部分。

2.4 理论饱和度检验