体育饭圈化的伦理审视

作者: 贾玉贞 刘星 龚正伟

摘 要:在社交媒体和体育商业化浪潮的推动下,体育饭圈化现象逐渐成为公众瞩目的议题。运用文献资料、逻辑分析、沉浸式研究等方法,立足于伦理学视角,系统分析体育饭圈化现象及其背后的伦理冲突,包括个人隐私与公众权利的矛盾、消费主义对体育精神的侵蚀、行为规范与核心价值观的背离、以及法律与道德协同治理的挑战。研究发现,个人需要、资本深入、技术异化、责任缺失和治理缺位是导致体育饭圈化失范的关键因素。为此,提出推进体育伦理发展、加强商业伦理建设、强化技术伦理构建、规范新闻伦理准则及形成多方治理体系治理策略,以期营造一个健康、理性的体育文化环境,促进运动员和粉丝之间的和谐相处。

关 键 词:体育伦理学;体育饭圈化;体育价值观;体育治理;和谐共生

中图分类号:G80-05;G803 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2025)01-0061-11

An ethical examination for sports fandomization

JIA Yuzhen1, 2,LIU Xing1, 2,GONG Zhengwei1, 3

(1.E-institute Ethics in Sport,Physical Education & Health,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China;2.School of Economics and Management,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China;

3.School of Marxism Studies,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China)

Abstract: Driven by social media and the commercial wave of sports, the phenomenon of sports fandomization has gradually become a topic of public attention. Using the methods of literature, logical analysis, and immersive research, and then based on an ethics perspective, this article systematically analyzes the phenomenon of sports fandomization and the ethical conflicts behind this, including the contradiction between personal privacy and public rights, the erosion of sportsmanship by consumerism, the deviation between behavioral norms and core values, and the challenge of collaborative governance between law and morality. It has been found that personal needs, capital deepening, technology alienation, responsibility deficiency and governance vacancy are the key factors leading to the anomie of sports fandomization. Therefore, this paper puts forward some strategies such as promoting the development of sports ethics, strengthening the construction of business ethics, intensifying the construction of technical ethics, standardizing news ethics standards and forming a multi-governance system, to create a healthy and rational sports cultural environment and to promote the harmonious symbiosis between athletes and fans.

Keywords: sports ethics;sports fandomization;sports values;sports governance;harmonious symbiosis

随着社交媒体和粉丝文化的蓬勃发展,体育界逐渐被饭圈化现象渗透,这一趋势在增强体育赛事市场吸引力的同时,也带来体育娱乐化、商业化的融合。然而,近年来体育饭圈化失范现象愈演愈烈,从线上粉丝间的互撕、控评,到线下的围堵攻击,再到观赛中的不文明行为,部分极端且失控的体育饭圈行为引发社会的广泛关注。尤其是2024年巴黎奥运会乒乓球女单决赛,极端粉丝行为代替精彩的赛事成为舆论的焦点。可见整治体育领域畸形饭圈文化,已成为整个社会的高度共识。巴黎奥运会期间,公安机关依法侦办多起涉及体育领域饭圈造谣诽谤、谩骂攻击等网络暴力事件。奥运会结束后,体育总局召开治理体育饭圈化专题工作会,明确指出要从意识形态工作角度遏制体育饭圈化现象的蔓延,以保障体育强国建设的顺利推进[1]。体育饭圈乱象背后折射出一系列伦理问题,如隐私侵犯、网络暴力、人身攻击等,严重侵犯运动员的个人权益,破坏体育精神与社会价值观。学界对饭圈文化的研究已有所积累,但针对体育饭圈化行为的研究仍显不足,且现有研究多侧重于传播学和经济学视角,忽视伦理学深刻分析。从伦理学视角审视体育饭圈化,不仅关注粉丝行为的表层效应,更关注行为的道德动机、价值导向,揭示体育饭圈化乱象背后价值观扭曲和道德失范的根源,帮助厘清体育饭圈化现象中粉丝行为的表达合理性与界限。因此,研究旨在从伦理学视角系统审视体育饭圈化现象,探讨其形成与特征、失范成因与治理对策,以期为构建健康的体育文化提供理论依据和实践建议。

1 体育饭圈化的形成与特征

1.1 体育饭圈化的理论溯源

“饭圈”这一概念,实际上是源自西方的舶来品,是对“粉丝文化”(fandom)的一个扩展和深化,属于青年亚文化的一种。这种文化不仅是一种对偶像的追随,更是一种对特定文化价值和生活方式的认同与实践。法国学者米歇尔·德·塞尔托[2]从消费者创造性角度出发,阐述粉丝如何以文化产品为“原材料”,构建自己的意义体系。约翰·费斯克[3]将“fandom”定义为“工业社会中通俗文化的一个普遍特征,粉都从批量生产和批量发行的娱乐清单中挑出某些表演者、叙事或文本类型,并将其纳入自主选择的一部分人群的文化当中。他在《粉都的文化经济》提出:“粉丝”用自己的生产和发行系统创造出一种拥有自己生产体系的粉丝文化,形成我所谓“影子文化经济”。

中国社会对“圈子”现象的学术探讨,主要来自于20世纪初社会学家费孝通提出的“差序格局”理论,强调个人与他人的关系具有层次性和动态性。近年来,中国粉丝文化研究经历了从翻译解释到独立探索的过程,特别是2005年“超女”选秀后,粉丝文化逐渐受到关注。西方的社会网络理论逐渐被引入,进一步解释了因共同兴趣聚集的“粉都”现象,趣缘群体通过网络平台跨越物理空间,构建基于身份认同的亚文化体系。成员间强烈的归属感促使“圈子化”文化传播机制的构建,使特定兴趣文化得以持续扩展和传播[4]。2009年粉丝文化研究在中国迎来突破性发展,研究聚焦于媒介的发展对中国粉丝群体的网络参与和社群构建的影响,粉丝如何通过互联网形成共同体并影响文化发展[5]。2014年以“超级星饭团”“爱豆”为代表的“饭圈”追星应援APP在网络上线,自此饭圈文化群体有了专属的社交媒体平台。同年,互联网平台依靠大数据思维改变影视文化产业的游戏规则,“做数据”“打榜”“应援”“集资”“流量”等概念开始出现[6]。与以往传统粉丝不同的是,饭圈展现出高度的商业化、组织化和媒介化的特征[7]。近些年,饭圈文化不再局限于传统的追星与娱乐范畴,而是以更加开放和多元的姿态跨越原有界限,渗透到更为广泛的文化和社会领域,尤其在体育界,体育迷通过构建丰富的文化符号,实现文体界限的进一步模糊与融合。

1.2 体育饭圈化的概念界定

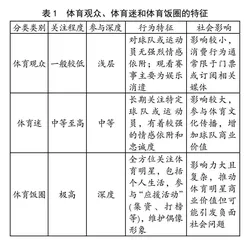

在讨论体育饭圈概念之前,有必要首先区分体育迷和体育观众的定义。体育迷是指对某项体育运动、球队、运动员具有深厚兴趣,并且长期关注和支持的个人。他们通常对所关注的运动、球队、运动员有深入了解,并对其表现和成绩非常关心。体育观众则是指以观赏为目的,亲自或通过媒体(如互联网、广播、电视、报纸、杂志等)观看体育赛事的个人[8]。与体育迷相比,体育观众的参与程度通常较低,他们的关注更多集中在赛事本身,而非特定的运动员或球队。互联网技术结构的变革、资本运作和媒体传播的推动,极大丰富了球迷的信息来源和交流平台。球迷互动逐渐延伸到体育场之外,互动方式也随之发生变化,挑战传统的体育粉丝身份认同[9]。所以,相比于体育迷,体育饭圈的粉丝行为已超越传统体育迷的模式,运动员走向IP化,球迷不再是赛事的被动观看者,而成为主动参与者,不仅关注运动员的竞技表现,还对其个人生活、社交动态等方面深入介入。粉丝群体表现出高度的组织性和强烈的情感投入,对体育明星全方位、深度的追逐和狂热,其行为和文化与传统的娱乐饭圈类似,但追逐对象为运动员。对比得出:体育饭圈化是指体育领域——原本以竞技为核心、注重团队协作和个人技能展现的领域——逐渐受到娱乐化、偶像化和粉丝经济等因素影响,形成类似娱乐圈粉丝文化的现象[10]。体育饭圈化本身无明显褒贬之意,但由于粉丝行为的频繁失范,使得这种现象逐渐带有负面色彩。体育观众、体育迷、体育饭圈三者差异主要体现在对体育关注程度、参与深度、行为特征以及社会影响等多个维度(见第63页表1)。

1.3 体育饭圈化的生成机制

万物的变化和发展并非随机,而是依据某种内在的“道”在运行,这种道可以理解为宇宙或社会运行的基本机制。而“势”则是指事物在一定时空条件下自然产生的趋势或力量,某种机制的有效性往往依赖于是否顺应这“势”。这就是《易经》所探讨的“道”与“势”,也可以视为对机制的一种理解,其核心在于展现这些在经验事实中反复出现的因果关联过程,强调在给定条件下,这些过程的稳定性和重复性[11]。基于此视角,体育饭圈化现象的生成机制从技术变迁、社会结构变迁、消费主义的兴起这3个方面出发,探讨其内在的逻辑、驱动力和社会条件。

技术结构的变迁,互联网和社交媒体的广泛应用,使得公众拥有前所未有的话语权,任何人都可以在互联网上发表意见、分享观点。这一技术变革极大改变了粉丝与偶像之间的互动模式。通过社交媒体等现代技术,粉丝与偶像的互动变得更加即时、虚拟化,粉丝可以实时关注运动员的生活和比赛,增强了情感连接和归属感。大数据技术则通过精准推送,强化了粉丝对运动员的关注,使其沉浸在特定的信息茧房中,加剧了情感依赖。网络直播的互动功能进一步提升群体凝聚力,推动体育饭圈文化的壮大和极端化发展。

社会结构的变迁,个体情感寄托与身份认同的寻求。随着技术和社会变革加速,个体在快速变化的环境中难以获得归属感与确定性。现代社会主体“被一个巨大而不可见的时间体制管制、支配与压迫”[12]。尽管物质财富总值增加,但精神空虚和关系疏离愈加严重,现代人陷入被物化的生存状态,精神需求得不到满足,存在主义与虚无主义兴起。存在主义关注个体对人生意义的追寻,随着传统信仰和价值体系的解体,个体在寻找新的身份和意义感时,容易转向娱乐和偶像崇拜。在现代社会的孤立与疏离感中,体育饭圈为粉丝提供某种意义感的替代来源。通过支持和追随运动员,个体暂时缓解了生活中的无意义感,找到一种情感寄托和归属感。此时,体育饭圈形成了一个次文化圈层,为粉丝提供集体互动、分享与参与的空间,短暂摆脱生活中的焦虑与虚无。