“教会、勤练、常赛”的教学模型建构及实践路径研究

作者: 张克豹 雷猛猛 贾谊 汪流

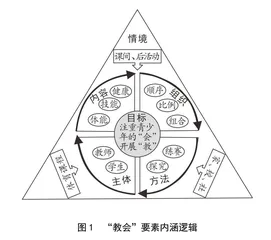

摘 要:围绕为何、何为、如何“教会、勤练、常赛”,运用文献资料、归纳演绎和逻辑分析等方法,梳理其生成的实践、理论和价值逻辑,回答为何;基于系统论解构要素、厘清结构、聚焦功能构建教学模型,回答何为;呈现全方位的实践路径,回答如何。研究认为“教会、勤练、常赛”源于多学科理论的科学指引、教育教学目标认识的不断深化、学校体育教学育人价值的时代演变;初步构建以教会、勤练、常赛为要素,以“教会为基、勤练为体、常赛为枢”为结构、部分功能和整体功能一体化的教学模型,实践路径为:强化教师意识,提升“教会、勤练、常赛”实践性;激活场域资源,构建“教会、勤练、常赛”家校社共同体;完善政策支持,保障“教会、勤练、常赛”长效性。

关 键 词:学校体育;体育教学;“教会、勤练、常赛”;教学模型;系统论

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2025)01-0131-09

Research of teaching model construction and practical paths for

the“teaching well, practice diligently, play regularly”

ZHANG Kebao1, 2,LEI Mengmeng3,JIA Yi1,WANG Liu2

(1.School of Sport and Physical Education,North University of China,Taiyuan 030051, China;2.School of Recreation and Community Sport,Capital University of Physical Education and Sports,Beijing 100191,China;3.School of Economics and Management,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China)

Abstract: Around by the why, what, and how to "teaching well, practice diligently, play regularly", this paper using the methods of literature review, inductive reasoning, and logical analysis to summarize the practice, theory, and value logic of its generation to answer why that happens. Based on the systems theory to deconstruct elements, clarify structures, and focus on functions, and a teaching model is developed to address what it entails. And a comprehensive practical pathway is proposed to address how it can be achieved. The research suggests that "teaching well, practice diligently, play regularly" stems from the scientific guidance of multidisciplinary theories, a deepening understanding of educational and teaching goals, and the evolving value of physical education in the era of school-based education. The teaching model is developed with teaching well, practice diligently, play regularly as core elements, where "teaching well" serves as the foundation, "practice diligently" as the enhancement, and "play regularly" as the pivot, integrating both partial and overall functions. Practical pathways include enhancing teacher awareness to support the implementation of that goal; mobilizing resources to build a home-school community for its promotion; and improving policy support to ensure its long-term effectiveness.

Keywords: school physical education;physical education teaching;"teaching well,practice diligently,play regularly";teaching model;systems theory

党的十八大以来,党和国家高度重视青少年体育。2020年《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》首次提出“教会、勤练、常赛”,吹响学校体育教学改革的号角。《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(以下称《新版义教课标》)更是将其列为六大课程理念之一,“教会、勤练、常赛”引发学界关注并成为时下学校体育改革的重要内容[1]。反思当前学校体育课程实践,横向来看,教师“教学”占比较大,学生“练习”和“竞赛”严重偏低;纵向视之,小学、中学、大学课程内容雷同、难度相当,导致学生运动技能长期处于零基础或初学者状态[2]。不难看出,“教会、勤练、常赛”为当前青少年运动技能习得的过程化、科学化、终身化指明方向,提供根本遵循。

“教会、勤练、常赛”提出以来,学界基于宏观、中观视角探讨“教会、勤练、常赛”的生成价值、内在关系与实践路径[3-7],为开展教学改革提供诸多镜鉴。实践需要理论的指导,但还存在一些基础性、理论性的问题需要进行更深层次的探究。一是追溯其生成逻辑,阐述其必然性及合理性;二是构建系统化教学模型,全方位、动态化呈现要素个体与整体间多样化的结构与功能;三是提出全方位的实践路径,使之更高效地服务于学校体育教学。对这些问题的回答将极大地影响“教会、勤练、常赛”实践的效果及其走向。

1 “教会、勤练、常赛”的生成逻辑

“教会、勤练、常赛”的生成绝非偶然,是熔铸于我国学校体育教育教学理论与实践,是厚植于多学科理论的科学理论沃土,是凝练于教育教学目标认识的不断深化的实践经验,是升华于学校体育教学育人价值时代演变的综合结果。

1.1 多学科理论的科学指引

首先,探究式科学教育理论、一般系统论为“教会、勤练、常赛”的生成提供宏观层面的方向指引。探究式科学教育,最早由美国实用主义哲学家、教育家约翰·杜威提出,其强调实践活动对知识和价值观念的塑造作用,着重突出教学要素中的“实践”[8]。贝塔朗菲的一般系统论强调以对象的“整体性”为研究核心[9],注重达成知识和学习整体性,要求“教会、勤练、常赛”教学所涉及的知识应相互联系并形成一定的结构,进而促进学生获得整体认知结构。前者强调“教会、勤练、常赛”的运用重心在于注重青少年实践行为,后者强调运用方式应贴近内容的整体呈现形式,即朝向核心素养。

其次,脑科学研究、情境教学理论为“教会、勤练、常赛”的生成提供中观的策略选择。脑神经科学支持教学活动应从线性、层级化转变为复杂、主题、整合性[10]。脑科学指导下的“教会、勤练、常赛”在教学内容和难度上尊重青少年大脑的学习功能执行总是依赖于多个脑区之间广泛地交互,这种网状交互结构为人类的结构化学习提供生理学依据。青少年在体育参与中如果要实现高通路迁移,就需要完成从具体到抽象再到具体的提炼与应用阶段[11]。情境理论认为学习只有发生在个体与环境的互动之中才能彰显其价值,因此学校体育教育必须注重情境“真”,围绕情境可从教学内容、过程等方面指导“教会、勤练、常赛”教学的开展[12]。前者为“教会、勤练、常赛”提供方法依据,后者则为其提供保障。

最后,运动技能形成规律、认知与动作发展规律为“教会、勤练、常赛”教学提供微观的实施依据。运动技能形成规律认为青少年从初学到掌握运动技能内在机制是在大脑皮层内建立运动条件反射。在这个过程中运动条件反射分为形成与消退两种状态。青少年形成稳定运动条件反射,需要不断通过练习,强化形成过程,抑制消退过程。认知与动作发展规律认为青少年基本功能(如感觉、运动)相关的脑区最早成熟,然后是与空间导向、语言发展和注意相关的颞顶叶联合皮层,最后才是与执行功能、注意以及协调动作相关的前额叶和外侧颞叶皮层[13]。表现在动作上为:青少年首先以发展粗大动作为主,逐渐过渡为以精细动作为主[14],两者为“教会、勤练、常赛”的具体开展提供科学依据。

1.2 教育教学目标认识的不断深化

“教会、勤练、常赛”在宏观层次作为课程理念,在微观层面同样是教师所追求的教学目标[15]。教师设计教学目标旨在落实体育与健康课程理念与课程目标,同时是教师需将学生培养成“什么样的人”的期望。受教学大纲或课程标准层面宏观目标的影响,我国体育教师在确立教学目标时基本沿着课程目标所确定的框架展开课程目标[16]。所以追寻“教会、勤练、常赛”生成的实践逻辑,则必须探寻我国体育与健康课程目标的变革历程。我国体育与健康课程改革在课程目标层面先后经历“双基”(知识与技能)、“老三基”(知识、技术、技能)、“新三基”(知识、技能、方法)、“三维目标”(知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观)和“核心素养”(运动能力、健康行为、体育品德)[17]5个阶段。“双基”和“新老三基”认为教学目标就是帮助青少年掌握体育与健康知识和技能;“三维目标”在“三基”基础上增加过程、情感态度和价值观等,开始对青少年的心理、道德、社会适应有所侧重,但所有部分还未形成整体;而体育核心素养中运动能力、健康行为和体育品德3个方面紧密相连、相互影响,共同刻画教学目标所要塑造的“完整人”画像。总的来说,在这过程中课程目标以及与之对应的教学目标的维度与深度逐渐扩展,从只注重培养青少年习得知识与技能扩展到三位一体的核心素养。即学校体育教学观由“知识中心观”演进到了“完整人”[18]。在此背景下,学校体育教学的“教、学、练、赛”逐渐集约化形成递进性、一体化的“教会、勤练、常赛”。

1.3 学校体育教学育人价值的时代演变

安德森提出的“教育的结构功能”认为教育具有什么样的功能是由教育的结构和属性决定的,而教育有什么样的功能又决定教育会有什么样的价值[19]。并且系统理论认为结构与功能之间的影响实际上是双向的。因此,将“教会、勤练、常赛”视为学校体育教学的“教育结构”,去掉“功能”这一变量,可以依据学校体育教学育人价值内涵的演变,追溯其“教育结构”变化。学校体育教学价值紧跟我国社会发展的境况而变化,并且满足特定时期国家、社会对其的需求。在此过程中其价值维度逐渐被全面认识与统整,体现在完成国家与社会期望培养接班人价值基础上,逐渐尊重和重视青少年作为个体全面发展的价值[20]。价值的多维呈现使学校体育教学“教育结构”在横向上多样与纵向上深度扩展,零散的“教育结构”逐步形成体系。

具体表现为:改革开放前学校体育教学对于青少年群体的价值备受重视,主要是基于国家与社会整体利益考虑,将青少年置于集体中去培养,而促进青少年个体全面发展价值备受忽视[21]。造成这一时期学校体育教学“教育结构”存有较多“规训”,教学形式多集中在教师“教”、青少年“学和练”上,“教、学、练、赛”并未形成体系,且学生学没学会、会不会自主练习与参加竞赛也不是考虑的重点。改革开放以来,从素质教育伊始到新时代,学校体育教学促进青少年个体全面发展的价值逐渐受到重视,学校体育教学也由“面向人人”到“适合人人”转变,由此学校体育教学的价值内涵才得以多维呈现。育人价值的多维并重使之相匹配的“教育结构”,朝向多样化、差异化、个性化、系统化方向发展。在这过程中,学校体育教学不仅仅局限在提升青少年体质水平,而是注重培养其运动能力、健康行为与体育品德。所以,在教学实践中整体是从教师的“教”落实到青少年的“学会、练好练多、积极参赛”上[3],由此“教会、勤练、常赛”从“分散存在”演变成“整体”而出现。