阅己、越己、悦己:城镇女性的健身认知及其建构逻辑

作者: 高鹏飞 石昕妍 梁勤超

摘 要:通过参与式观察与实地访谈等形式,对新时代城镇女性的健身认知及其建构逻辑进行审视。研究认为:在健身实践过程中,城镇女性的健身认知呈现出性别秩序下“他者”形象展现的“阅己”认知,身体雕刻与情感表达的“越己”认知,以及回归身心健康诉求的“悦己”认知等阶段性特征。其中,家庭对女性主体的尊重,女性自身对“力量之美”审美认知的推崇,以及快节奏生活方式下对身心的“救赎”,共同建构城镇女性的健身认知。

关 键 词:女性体育;城镇女性;女性健身;健身认知

Experiencing, surpassing and pleasing oneself:Urban women's fitness cognition

and its construction logic

GAO Pengfei1,SHI Xinyan1,LIANG Qinchao2

(1.Department of Physical Education,Xidian University,Xi' an 710126,China;

2.School of Physical Education,Chengdu Normal University,Chengdu 611130,China)

Abstract: To examine the fitness perceptions of urban women in the new era and their constructive logic through the methods of participant observation and interviews. The study shows that in the process of fitness practice, urban women's fitness cognition shows the stage characteristics of "experiencing oneself" cognition of presenting the image of "the other" under the gender order, "surpassing oneself" cognition of body sculpture and emotional expression, and "pleasing oneself" cognition of returning to the demand for physical and mental health. In urban women's fitness practice, the family's respect for the female subject, women's respect for the aesthetic perception of "beauty of strength", and the "redemption" of the body and mind under the fast-paced lifestyle, all these have jointly construct the fitness perception of urban women nowadays.

Keywords: female sport;urban women;female fitness;fitness cognition

随着全民健身国家战略和《“健康中国2030”规划纲要》等政策的颁布与实施,我国女性健身事业迎来新的发展机遇。当前,一线城市健身市场趋于饱和,二三线城市健身市场发展势头较好,“小而精”的健身俱乐部如雨后春笋般在中小城市中涌现,城镇女性步入健身的潮流,开始选择“量身定制”的健身课程来管理自己的身体形象。由于女性“纤瘦、阴柔”的性别角色期待在性别观念中根深蒂固,所以很多女性都期望通过健身参与迎合“以瘦为美”的主流审美文化。目前学界对女性的健身关注,要么是侧重于强调女性通过健身参与打破性别刻板印象[1],实现对社会性别的重塑[2-3];要么是讨论不同健身方式对女性生理机能的影响[4]、网络空间中女性健身群体的身份建构[5-6],或是女性在健身实践过程中的动机转化[7]等。现有研究主要将关注点放在对女性健身动机限制性因素分析上,而较少上升到对女性健身认知的讨论与分析。值得注意的是,认知是包括价值结构、态度、观念在内的所有精神活动的系统结构[8],影响着人的一切生命活动,包括需求;而动机是人的内部动力与心理动因,其主要通过激活需求来催生个体的行为活动,所以“需求”被“认知”所掌控,动机受到认知的制约。可见,与女性的健身动机相比,女性的健身认知更应引起学界的关注。基于此,本研究采用质性研究范式,通过参与式观察和实地访谈等形式,对新时代城镇女性的健身认知及其建构逻辑进行审视,主要围绕女性在长期的健身实践中其健身认知发生怎样的转变,其健身认知转变有着怎样的建构逻辑展开。以期抛砖引玉,引发学界同行对新时代城镇女性健身认知的学术观照。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

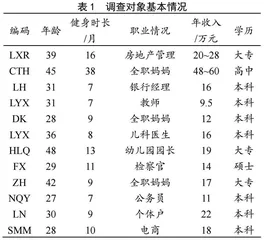

本研究的调查对象是来自江苏省X县F健身工作室女性健身会员,她们有半年到4年不等的系统健身经历,且大多都是从购买3个月课程开始持续续课,以她们作为调查对象可以窥探其不断续课行为是由什么样的健身认知所驱动。F健身私教工作室于2016年成立,是X城镇首家健身工作室,目前(截至2023年8月30日)已在X城镇开设3家分店,第4家分店正在装修中。将其作为田野调查点,一方面是因为其有着相对成熟的私教管理与会员服务系统,会员的续课率与稳定性相对较高,有利于展开对X城镇女性健身会员长期的跟踪访谈,便于了解其在参与健身的不同周期对健身认知发生的变化。另一方面是因为城镇中人们的性别观念相对落后,女性健身参与的自主选择权、话语权都受到社会性别规范的约束,对身处其中的女性健身认知及其建构逻辑进行研究有一定的理论与现实意义。在经调查对象同意后,确定12名女性健身者作为本研究的跟踪调查对象(见表1)。

1.2 研究方法

在质性研究中,研究者通过籍时间流程对某地的社会事实或社会现象进行了解,对其发生事件的因果、逻辑等作出有实据的、丰富的解释[9]。与以问卷、量表等形式获得调查数据、强调研究广度的量化研究而言,质性研究通常将在田野点调查、实地访谈的经验材料以文本的形式汇总,其更强调研究深度。

研究成员以“局内人”——健身私人教练的身份在F健身工作室工作11个月,部分受访对象初入健身工作室时都由其接待,陪伴会员近一年的健身参与历程,在上私教课期间和课后都对女健身会员的健身态度、感受、认知等都进行观察与开放式访谈,并及时进行文本整理。在参与式访谈后,研究者通过线上方式(主要通过微信)对坚持半年以上且继续参与健身的女性健身者进行半结构式录音回访,进一步了解其对健身认知的动态变化。继而,研究者又以“局外人”的身份对所有访谈内容进行整理与分析。研究成员在就职的一年期间与受访者都建立了良好的信任关系,这在一定程度上提升经验材料的可靠性与有效性。通过将整理的录音资料、访谈文本导入质性研究软件Nvivo12进行编码,经过开放式与轴心式两轮编码,最终建立本研究主题。

2 城镇女性健身认知的呈现

认知属于复杂的主观意识范畴,是个体在面对外界环境变化时所产生的主观想法和意志行动[10]。人的一切心理活动都是认知或观念的产物[11]。观念是个体的“看法与想法”[12],个体可通过自身生活经验中所习得的价值、观念来控制自己的行为与命运。因此,认知对个体情绪与行为的产生起着决定性作用。Ellis[13]认为,认知存在合理与否的区分,不合理的认知会对自己、他人或周围环境产生盲目的绝对化思想,而合理的认知则是对自己、他人或周围环境做出符合现实逻辑的客观评价,可以促进个体增长正向情绪并减少负性情绪的干扰[14]。运动心理学研究揭示了认知对运动员的心理调节与运动行为的重要性,将认知的定义延伸到女性健身群体上,借用“种+属差”的方式对女性健身认知进行界定。女性“健身认知”的属范围是指休闲健身运动,“种差”是阐释女性健身认知的特性或本质。因此,本研究将女性健身认知定义为:在休闲健身过程中,女性健身者对健身效益认知、健身行为态度的看法或想法。

健身教练常参考健身周期,根据个人身体素质以及健康状况等制定训练计划,一般业内将系统参与3个月左右健身课程的会员界定为初级健身阶段,坚持参与6个月左右即进入健身的中级阶段,系统参与一年以上则进入高级健身阶段。通过参与式田野调查中发现,在系统健身参与周期的初级、中级、高级阶段,城镇女性健身认知呈现出性别秩序下“他者”形象展现的“阅己”、身体雕刻与情感表达的“越己”,以及将健康作为生命崇尚追求的“悦己”阶段性特征。

2.1 “阅己”认知:性别秩序下“他者”的形象展现

性别秩序在社会性别制度与社会性别文化的长期影响下产生,并根植于社会约束着个体行为规范,组织着日常生活[15]。在性别秩序中,女性是相较于男性而确定下来的,男性是绝对的本质与主体,而女性是非本质的,是他者[16]。亚里士多德曾言,雌性之所以为雌性是因为存在某种无能。顾拜旦也提出“女性的体育参与是人类眼睛所能见到的最不美观的景象”,认为女性的生理构造有着无法克服的“先天性缺陷”。因此,女性群体的体育参与一直处于被动环境之中[17]。随着社会变迁与发展,盛唐时期“体胖丰腴”、封建时期“三寸金莲”等女性审美的主导标准已经发展成现代社会“白幼瘦”的社会主流女性审美标准。虽然在男女平等的基本国策与全民健身战略的推动下,女性被允许进入到健身领域,获得与男性平等的健身参与机会,但健身房内部性别的垂直隔离[18]仍然存在,即女性在健身场域中的锻炼仍是迎合男性审美需要的依附性存在,缺乏自身的主体性。

进入现代社会,话语和传媒俨然成为构建女性外在形象与气质的主要工具,“肥婆、水桶腰、女胖子、胖妞”等污名化话语时刻笼罩着女性,尤其在社会大众对女性身材没有多元接受度的城镇中,女性的肥胖就是其不健康的饮食习惯、不自律的生活作息的代名词。城镇女性在这样单一社会审美标准囹圄下开始迈入健身房,希冀通过专业的健身私教指导达到自己减肥塑形的目的。“我来健身就是想要瘦,要瘦得骨感、性感。之前和男朋友拍合照发朋友圈被他朋友调侃说我是‘多肉’女友,他觉得没有面子,我也很受打击。”(SMM,20210726)该名受访者不想因自己的肥胖身材而成为话题的焦点,所以极力想要通过健身这一手段实现瘦的目的,进而迎合社会对女性的审美标准。在轴心式编码后发现,这类因社会互动中他人对自己身材的排斥目光而决定对自己身材做出改变的群体不乏少数。“腿都那么粗了还敢穿短裤”“胖了背厚,穿裙子显壮,没有女人味”“胖了就没有女性的性感了”……她们通常将别人对自己身材的看法与观点视为是反映自我的一面“镜子”,女性个体通过这面“镜子”获得对自我身体外在形象的观念[19],并采取措施对自己的身材进行规训,进而让自己符合社会大众的审美。

在社会互动中以他人审美观点为“镜子”参考,获得对自我身材认识的这部分女性健身会员群体在健身初期通常会严苛要求自己的日常锻炼与饮食。一名受访者在回忆自己初入健身房时对健身的认知时坦言,“刚接触健身时,我就想快点瘦下来,经常和教练沟通加大训练强度,直到有一次体能课的中途,我眼前发黑头晕、心悸,才意识到什么事情都不能操之过急。”(NQY,20210321)与其相似,很多初次咨询健身课程的女性都会问“教练,我不吃晚饭,再报私教课一个月能瘦多少啊?”“我一天来练两次,我瘦20斤最快需要多长时间啊?”……在她们的认知中,报了健身私教课就宛如走了一条瘦身捷径,甚至不惜违背人体正常的生理规律,通过节食、超负荷训练等牺牲自己身体健康的方式来迎合社会主流文化对女性的审美标准,这无疑让体育运动沦为僵化结构,被功利主义所形塑[20]。