身体素养的理论溯源、内在机理及其对我国幼儿体育教育的启示

作者: 梁坤 庄弼

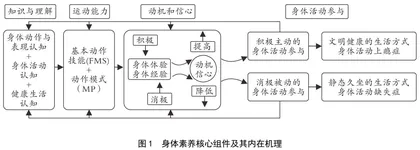

摘 要:以具身认知为根基的身体素养理论,从身体、认知、情感、行为4个维度揭示幼儿身体活动参与的整体性循环,指出幼儿体育活动应是具身性、体验性、综合性的身体活动,并针对性提出要转变教育理念,增进“具身性”理解;聚焦身体体验,推动幼儿体育回归“身体”本源;强化动作教育,夯实身体活动促动幼儿健全人格之根基;创设具身情境,构建健康生活与健康行为的可供性环境等建议,以期为幼儿体育教育变革提供理论框架及操作指引。

关 键 词:身体素养;幼儿体育教育;具身认知;身体体验;身体活动

Theoretical origins, internal mechanisms of physical literacy and its enlightenment to physical education for young children in China

LIANG Kun1, 2,ZHUANG Bi3, 4

(1.School of Physical Education,Guangzhou Sport University,Guangzhou 510500,China;2.School of Physical Education,Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China;3.School of Physical Education,South China University of Technology,Guangzhou 510641,China;4.Innovation Development Research Center of School Physical Education in Guangdong,Guangzhou 510641,China)

Abstract: Based on "embodied cognition", the theory of physical literacy reveals the overall cycle of young children's physical activity participation from the four dimensions of body, cognition, emotion, and behavior, and also points out that young children's physical activities should be "embodied", experiential and comprehensive physical activities, and specifically propose to change the educational concept and enhance the understanding of "embodiment"; focusing on physical experiences and to promote young children's sports to return to the origin of "body"; strengthening movement education and to consolidate physical activity in order to lay the foundation for young children's healthy personality; creating an embodied situation, building a healthy life and healthy behavior, to provide a theoretical framework and operational guidance for the reform of young children's physical education.

Keywords: physical literacy; physical education of young children; embodied cognition; physical experience; physical activity

幼儿体育教育质量决定幼儿体育发展水平,关系着青少年儿童身心发展及健康中国建设成效。幼儿体育教育作为幼儿体育实施的基础环节,存在着动作教学目标凌乱、内容随意、形式单一,强调基本动作技能训练、测评评价成人化等问题[1],以及片面强调促进幼儿身体健康的教育。表面上看,重视基本动作技能的训练及测评是强调体育的健身功能体现,而深层次看,片面重视基本动作技能训练容易忽视幼儿活生生的身体体验、个体主观能动性,以及体育的智育价值和德育价值。当前幼儿体育教育仍然将幼儿看作被动地进行动作技能训练的“客体”“容器”,依然停留在传统的“无身认知”阶段,忽视动作学习的“具身”认知过程。幼儿体育教学成了教师发号施令、幼儿被动参与的单项传递过程,缺乏幼儿自主发起、主动参与的师幼双向互动过程,更缺乏对幼儿身体体验、身体经验的关注,造成幼儿参与体育活动的兴趣和自信降低,加速“身体活动缺失症”蔓延,不利于幼儿文明健康的生活方式和健康行为的养成。

要改变这种困境,首先要改变当前幼儿体育教育观念,树立“积极主动的身体活动让幼儿体育更有意义”[2]的新观点。为此,本研究引入以“具身认知”为核心的身体素养(Physical Literacy,PL)理论,试图用体育活动的身体-主体观取代体育活动的身体-工具观,将着眼点由关注幼儿在体育教育中的被动训练转向积极的身体体验,将旨在满足幼儿生存需要的基本动作技能学习的被动参与转变为主动追求幼儿体育教育中动作教育的意义与价值,夯实身体活动促进幼儿健全人格之根基,提高生活质量和生命效益。

1 身体素养的理论溯源

1.1 现象学与存在主义:追寻事物本质的理论逻辑

现象学是20世纪德国最伟大的哲学家之一胡塞尔创立,该理论以“现象”为研究对象,强调进行“现象学的还原”“回归事物的本质”。胡塞尔将先验意识作为现象学研究对象,更关注观念对象的生成,被称为意识现象学。随后,法国哲学家梅洛·庞蒂认为无论是胡塞尔的“先验意识”,还是萨特的“纯粹意识”,都无法有效解释意识的内在性困境。于是,他诉诸于活生生的、有思想的身体视角,基于存在主义视域突出身体“在世存在”(being-in-the-world)的意义。“存在先于本质,我们的本质是在我们栖息的不同环境里不断累加经验相互作用的结果,我们是世界的典型产物。也就是说,我们通过与世界的互动创造了我们自己,我们的独一无二和存在本质源于我们与世界频繁互动的结果”[3]。他强调身体与知觉、身体与世界互动的重要意义,认为身体是以整体的方式与世界和自我融合在一起的,知觉是“身体-主体”与世界之间的“对话”。在知觉中,“身体-主体”通过感知觉与世界直接接触,表现为外在化与内在化的有机统一,这揭示了身体与知识之间的整体性[4]。在这里,身体(的概念)不再是意识哲学意义上的研究对象,而是充分考虑到具体情境中的身体-主体,是每时每刻发生着的身体体验的身体,是身心的互动和交织在一起的身体,是人与世界互动最源初的际会方式[5]。所以,梅洛·庞蒂认为真正的“现象学的还原”必须回到体验随时发生着的现象学场域中,“个体必须通过自身的身体去感知外部世界,以获得丰富的身体经验”。

基于此,梅洛·庞蒂将现象学和存在主义整合起来发展出一种新的哲学取向——具身性,又称具身认知(即“身体现象学”),旨在超越意识内在性困境,从意识现象学转向身体现象学。随着认知科学的发展,具身认知逐渐成为多个领域的研究热点,同时也成为新的研究范式。

1.2 具身认知理论:身心一体论的哲学立场

具身认知源于西方哲学的基本问题——身心问题。古希腊时期,心灵问题往往定义为灵魂问题,身心问题即是肉体与灵魂问题,但肉体是有限的、变化的、会死的,灵魂则是无限的、不变的、不死的。身心二元论将身体与心灵截然分开,把身体看作认识的客体、心灵发生的“场所”“载体”,只关注心灵就可以解释思维(认知),而不考虑身体与环境的相互作用。更甚者将心灵凌驾于身体之上,认为心灵支配身体,身体服务于心灵,造成日常生活中身体活动与身体教育被忽视的现象。自笛卡尔之后,哲学从本体论转向认识论,身心问题暂时被悬置,直到尼采那里再次“复活”(强调身体存在的绝对意义)。随后,海德格尔、梅洛·庞蒂等哲学家逐渐关注身体,身心开始走向融合,并最终产生具身认知理论(embodied cognition)[6]。

具身认知理论秉持身心一体论思想,认为身体和心灵是统一的整体,身体与环境的频繁互动造就复杂的心灵与认知,二者互通互融不断促使身体、心理与环境迈向一体化进程。所谓身心一体指的是身体在心理中,心理也在身体中,二者“手拉手,心连心”,是一种“身心合一、不分你我”的整体观。该理论认为,从根本上讲,身体及其与外在环境的耦合关系不仅涉及儿童认知发展的核心机制,也构成儿童高水平认知及抽象思维发展的基础[7]。心理是由“具身的”不同感知觉运动通道产生的身体体验、身体经验构成的。换言之,认知依赖于主体的各种身体体验、身体经验,而这些都源自一个活生生的、有血有肉、具有各种感知觉和运动能力的身体。身体并非传统认知科学所认为的仅仅是心理发生的“场所”“载体”,而是认知过程的主体,是体验过程中的身体。身体和心理如同一枚硬币的两面,是主体经验的两个不同侧面。这意味着身体与心理应被同等对待,有什么样的身体体验和身体经验就会有什么样的认知方式。因此,身体是认知的基础和根基,身体的性质决定儿童的认知方式和内容,决定儿童如何形成概念、判断和进行推理。

英国学者Whitehead根据现象学和存在主义以及具身认知理论,基于体育教育发展现状,提出具有哲学蕴味的身体素养(Physical Literacy,PL)理论。她反对笛卡尔身心二元论“把身体与心灵、人与环境相割裂”的观点,赞成“身心是相互融合的、一体的”整体观,认为“具身性”是人类生存发展的基础及认识世界的基本方式,强调身体(感官系统、运动系统等)是主动参与人类认知发展的,不同的身体感知觉会带来不同的身体体验、身体经验,从而产生不同的认知。即是说,身体是人类认知活动的主体,具有重要的哲学地位、认知价值和决定作用。

2 身体素养的核心组件及其内在机理

“身体素养”是Whitehead于1993年提出,成为近年来体育领域最热门词汇之一,是指个体在一生中维持适当水平身体活动所需的动机、信心、运动能力、身体知识和身体理解。这一具有哲学意蕴的概念,蕴含着巨大的理论与实践价值。

2.1 身体素养的核心组件

由概念可知,身体素养包括认知、身体、情感和行为4个环环相扣且相互依存的组件。

(1)认知组件:知识与理解,指个体对身体动作和表现的认知,对身体活动的认知及对健康生活的认知3个方面。在身体动作和表现认知方面,主要是指对与身体动作、身体表现相关的概念、原理、策略及特点等知识的理解与应用,强调理解身体动作对身体活动参与的价值;对身体活动的认知方面,主要是指认识到身体活动对于健康的价值,能够运用知识和技能以维持长久的身体活动;在健康生活认知方面,主要是指运用知识和技能助力体适能健康效益,强调身体活动参与、适宜挑战和自我表达及社会互动对人类生存发展的重要价值。

(2)身体组件:运动能力,指对个体动作技能及动作模式发展方面的要求,属于动作教育方面的重要内容[8]。动作技能是人体在运动中掌握和完成动作的能力,主要指基本动作技能。主要包括以下3类:位移技能,如走路、跑步、跳跃等;物体操控技能,如投掷、击打、脚踢等;非位移技能,如站立、旋转、转身、弯腰等。动作模式,主要是指不同动作序列或基本动作技能组合形成的有规律的动作形式,是执行高质量功能性动作的基础,其质量决定着人体动力链的效率。动作模式的习得得益于不同基本动作技能的发展,多元化基本动作技能形成复杂动作模式,二者构成运动能力的基础[9]。基本动作技能和多样化动作模式为个体进行运动竞赛以及终身身体活动打下坚实基础,同时也为个体有效应对外界环境的变化提供多元化选择。