运动技能具身发展模式的理论构建与教学实践启示

作者: 叶松东 贾晨

[收稿日期:2023-10-30

基金项目:国家留学基金资助项目(202006755005);广东省教育科学规划项目(2023GXJK417)。

作者简介:叶松东(1986-),男,副教授,博士,硕士生导师,研究方向:体育哲学、体育治理、青少年与学校体育。E-mail:[email protected]

通信作者:贾晨]

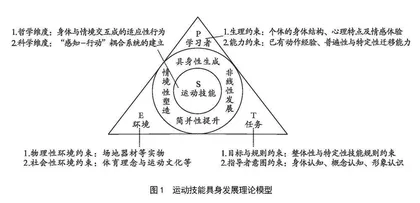

摘 要:自古以来人类对运动技能的认识便与身体认知息息相关,随着身体认知的范式转型,重构运动技能发展模式显得尤为迫切。以西方具身认知科学、生态动力学与中国体认范式为旨归,以西方运动技能实证研究、中国运动行为叙事研究为互证证据链,提出了以具身性生成、情境性塑造、简并性提升和非线性发展为要义的运动技能具身发展模式,并从促进身体与情境深度交互,构建“感知-行动”耦合系统;创设代表性运动学习情境,探索适应性运动行为表达;归纳同质性动作能力集群,提高自主性运动技能呈现;探究助力性运动行为圈层,推进运动技能正向迁移4个方面探讨了运动技能具身发展模式的教学实践进路。

关 键 词:运动技能;具身发展;“感知-行动”耦合;非线性

中图分类号:G80 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)03-0095-08

Theoretical construction and practical implications in teaching of

the embodied development model for motor skills

YE Songdong1,JIA Chen2

(1.School of Physical Education,South China Normal University,Guangzhou 510006,China;

2.School of Physical Education,Guangdong University of Education,Guangzhou 510303,China)

Abstract: Since the ancient times, the understanding of motor skills and the cognition of the body for human beings are closely related. With the paradigm shift in body cognition, it is necessary to reshape the development model of motor skills. Therefore, this study integrates Western embodied cognitive science, ecological dynamics, and the Chinese paradigm of embodiment to form a triadic evidence chain consisting of empirical research on motor skills in the Western context and narrative research on motor behavior in China, and then the motor skills embodied development model has been proposed, which emphasizes the embodiment generation, contextual shaping, complexity reduction, and nonlinear development. The practical pathways in teaching of the motor skills embodied development model are revealed through four aspects: promoting deep interaction between body and context, establishing a perception-action coupling system, creating representative learning contexts to explore adaptive motor behavior expression, categorizing homogeneous motor abilities to enhance autonomous motor skills presentation, and exploring supportive behavior layers to facilitate positive transfer of motor skills.

Keywords: motor skills;embodied development;perception-action coupling;non-linearity

近年来,运动技能在促进人类整体认知方面的独特价值已获得了西方身体素养与我国体育与健康学科核心素养的理论回应[1]。尤其在静态生活抑制青少年身体活动致使其运动能力与健康水平显著下降的现实境况,以及运动技能形成与发展历经从“刺激-反应”“计算表征”到“具身发展”的范式转换背景下,科学的认识、传授与发展运动技能对青少年的全面健康和终生幸福变得愈发重要[2]。然而,尽管国内学界已有从运动心理学、认知科学、符号学等不同视域探讨运动技能发生与发展过程的相关研究[3-4],但基于中西方运动技能理论与实践互证所形成的整体性运动技能发展模式仍较为缺乏。为此,在人类健康危机加剧的现实状况与运动技能理论基石转换的双重推动下,本研究将立足于哲学、认知科学与体育学的交叉学科视角,试图构建一种以西方具身认知科学、生态动力学与中国体认范式为理论依据,以西方运动技能实证研究、中国运动行为叙事研究为互证证据链的运动技能具身发展理论模式(Embodied Development Model of Sport Skills,EDMSS),为拓展运动技能科学研究视域,不断提升我国青少儿身体素养提供一种新思路。

1 运动技能具身发展模式的依据与构建

1.1 具身认知对人与情境关系的重塑

运动技能作为一种身体化知识是人类实践理性的重要体现,在二元论思维的影响下重理论化知识而轻身体化知识的现象依然存在。然而,伴随运动技能的理论基石从行为主义范式提出的环境与机体间刺激-反应联结论,到认知主义范式强调的大脑思维认知论,再到具身认知范式推崇的“身体-大脑-环境”间交互作用论[5],从人与环境交互的整体性视角探索运动技能生成逐渐成为新的研究取向。

首先,具身认知认为身体、心智、感觉、环境等是一个联系紧密的共同体,其对整体性的关注明确了人的主体性和认知自我与世界的方式源于身体与世界的互动,并由身体感觉运动系统各部分的协作达成[6]。因此,具身认知中身体主体思想对身心二元哲学观中运动技能是理性思维产物的冲击,不仅推动了运动技能习得从纯粹认知表征到重构身体与世界关系的认识论转型,也更加拓展了运动技能习得中建构知识、培养精神的价值场域。其次,具身认知提出身体图式协调着视觉、触觉和听觉,个体不仅能通过身体的整体知觉感受事物,同时也能以此不断丰富与重塑身体经验。如同国外研究提出的视觉系统可以自动加工观察到的信息并推动运动控制系统自动完成相应动作一般[7],中国武术运动凭借身体图式也能够在促进武者整合感官统一、形成身体时空感的基础上实现武术的由技及道[8]。上述研究在证实身体图式突破传统运动技能习得“刺激-反应论”的同时,也进一步明确强调身体本体觉知、身体与环境间整合与互动的重要性。最后,具身认知主张认知是由自我与他者的互动所决定的,具身的基础源自主体间性与个体的自我意识,其与对他人的感知和识别密不可分。有研究以此发现运动者的情感状态除了会对个人运动表现有显著影响外[9],教师与同伴间的情绪状态也会对学习者运动技能的获取起到促进或阻碍作用。其对传统运动技能教学中仅关注学习结果而忽视学习过程中学生兴趣与情感联结的阐明,推助着运动技能教学朝着以多元联动激发学生兴趣、良好情绪与美好情感的方向发展。

1.2 体认范式对个体切身表达的挖掘

具身认知基于西方的学术研究传统从哲学和认知科学的视域,主要以解释主义方法阐释了身体与认知的作用机制,但却未能对运动技能的表达过程进行深入诠释。鉴于此,中国学者基于运动情境中人的运动行为这一立论基点,从身体认知的行为叙事建立身体感出发,以“运动行为志”和“运动行为意象分析”为方法,通过挖掘运动者口述史材料为“质料”的行为叙事内容所构建的体认范式[10],阐明了运动技能的本体形态并进一步夯实了其具身发展的理论基础。

首先,体认范式指出运动情境中的动作反应源于身体感而非单一的感觉器官。无论是在短跑起跑反应训练中运动员听枪身体感的实践,或技术表达源于无意识范式再现观点的提出[11],均聚焦于以运动者身体为中心在情境中感知时间与空间的动作体验。上述主张基于高水平运动员的切身感再次确证运动技能生成于身体和环境的交互中,推动着运动情境中身体经验的具身化。其次,体认范式区分了体能、技术间描述性与实体性概念的差异,力求将功能性训练融入运动情境进而形成整体化的技术表达[12],巩固了体能和技术天然一体的运动技能观。同时,该范式还提出运动技能并不存在抽象的标准化技能模式而是具有个体适应性,其突破了既有的运动技能规范化、一致性呈现的认知误区,为运动技能的自动化、个性化表现提供了有力支持。最后,体认范式提出身体特征相似的运动技术间存在迁移效应并能形成“技术树”,如体操对自由式滑雪空中技巧的迁移效应[13]反映出运动技能间并非壁垒森严,而是存在着相同或相似的技术范式和身体体验,有助于引导运动者从建立身体感出发推动技术范式的迁移。

1.3 生态动力学对“感知-行动”耦合的确证

如果说具身认知和体认范式从现象学与认知科学的角度阐明了运动技能生成的学理机制,那么生态动力学则基于量子物理学的不确定性逻辑开启了对运动技能的开放性探讨。生态动力学融合了生态心理学、复杂性科学、非线性热力学和协同学等多学科理论,主张个体的认知与决策是复杂性、非线性和动态性的系统行为,源于“执行者-环境-任务”关系的自组织过程[14]。

首先,可供性(Affordances)作为生态动力学的核心概念强调人类的认知与决策并非是封闭的信息系统,而是身体为更好地适应环境做出的系列反馈[15],明确了环境中的物体或事件能够为个体提供行动机会与可能性的观点。而随着生态动力学者对“感知-行动”系统中约束因素重要性的验证,促使系统约束下通过可供性引导个体识别关键信息进而形成适应性运动表现、丰富多样性运动行为、探索创新性运动方案成为可能。其次,生态动力学进一步提出个体的认知、身体、情感、感知与物理、自然与社会环境间存在耦合(Couple)关系,而非线性的感觉信息输入与运动信息输出的过程[16]。这一发现推动了运动技能从“学习者”到“学习者-环境-任务”耦合为中心的认知转型,同时拓展了物理、自然与社会环境对运动技能的影响。再次,简并性(Degeneracy)是指结构不同的元素执行类似功能或产生类似输出的能力,于运动技能而言意味着个体能够通过不同的运动行为实现同一目标,其本质是个体神经生物系统根据不同环境刺激做出的多向反馈[17]。在简并性的推动下传统教学中规范化、标准化的运动技能教学模式被重新审视,致力于多元化、个性化运动技能呈现的体育非线性教学也开始被纳入教学实践中[18]。最后,运动技能迁移是生态动力学中“探索-适应”模式的重要目标,其核心在于使现有的运动模式能够适应各种不同的环境限制。过往研究已证实了攀岩与攀冰间的技能迁移类型与机理[19],而运动技能迁移相较于传统教学中基于指导者经验的技能传授,也更能从学习者探索性行为、自身感知与环境适应的视角阐释普遍性迁移与特定性转移的发生机制。