全民健身数智化转型背景下智能可穿戴设备用户数据隐私的保护

作者: 刘谢慈 林凯莉

摘 要:为优化智能可穿戴设备在全民健身数智化转型中的应用模式,系统梳理其在健身场景转换中的应用现状后发现,智能可穿戴设备在用户数据隐私的保护上存在数据分级保护机制难以落实、知情同意原则实质架空、用户数据隐私保护意识薄弱、传统数据隐私保护方式滞后等困境,并据此提出优化数据场景化分级保护机制、加强动态知情同意体系构建、完善隐私保护用户共治模式、改进隐私保护技术等数据隐私保护构想,进而推动全民健身数智化的规范有序发展。

关 键 词:体育法;全民健身;智能可穿戴设备;数据隐私;数智化

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)04-0064-09

The protection of data privacy for smart wearable device users in the context of

digitalization transformation of national fitness

LIU Xieci,LIN Kaili

(School of Law,Hunan University of Technology,Zhuzhou 412007,China)

Abstract: In order to optimize the applicable mode of smart wearable devices in the digitalization transformation of national fitness, and systematically combed the applicable condition in the transformation of fitness scenarios with it, and then finds that in the protection of users’ data privacy in smart wearable devices shows the following difficulties: the difficulty in implementing the hierarchical data protection mechanism, the substantive overhead of the principle for informed consent, the weak awareness of users’ data privacy protection, and the lag of traditional data privacy protection methods. Hence, this paper proposes data privacy protection concepts such as optimizing the data scenario-based hierarchical protection mechanism, strengthening the construction of dynamic informed consent system, improving the co-governance model of privacy protection users, and also improving privacy protection technology, so as to promote the standardized and orderly development of digitalization for national fitness.

Keywords: sports law;national fitness;smart wearable devices;data privacy;digitalization

2021年8月国务院印发《全民健身计划(2021—2025年)》指出,要“提供全民健身智慧化服务”“支持开展智能健身、云健身、虚拟运动等新兴运动”。体育总局办公厅于同年10月随即印发《“十四五”体育发展规划》,在强调推动全民健身数智化发展同时提出“推进‘互联网+健身’‘物联网+健身’”的重要部署。在此背景下,智能可穿戴设备因其可以帮助人们改变身体活动行为,提高训练的依从性,促进和刺激积极的生活方式[1],提升全民健身公共服务供需适配性,被视为助力全民健身数智化转型的重要手段。智能可穿戴设备是人工智能技术与物联网技术相结合的重要科技产物,常见的类型包括智能手环、智能手表、智能眼镜、智能运动鞋等。这些设备通常是将传感器、芯片等硬件嵌入普通运动设备中,使其获得健康数据采集、数据分析、行为指导等功能,从而实现运动行为监测、辅助用户科学健身的目的[2]。在全民健身数智化转型中,智能可穿戴设备常用于公众运动数据记录、生理数据分析、健身方案推荐、健身行为指导、健身数据交流分享等方面,中国田径协会与华米科技共同成立的田径运动联合实验室就是智能可穿戴设备在全民健身数智化转型中应用的典型代表[3]。

然而,这些智能可穿戴设备在推动全民健身数智化转型的同时,也暴露出一个值得关注的问题——设备在使用过程中会实时采集用户心率、血压、睡眠这类涉及用户生理健康、疾病状况等具有高度隐私性的个人数据信息,类似数据大多与个人生理状况直接相关,是与特定个人相关联、反映个体特征、具有可识别性的符号。与传统健身场景中用户主动向健身机构提供的个人数据相比,智能可穿戴设备的数据采集行为具有实时自主性、精确性和整合性,其直接以身体监控为目的,涉及的个人健康数据表现出高度敏感性[4]。目前,对智能可穿戴设备应用中数据隐私保护的研究集中于分析医疗型可穿戴设备可能涉及的数据隐私安全问题及其保护方式[5]。鉴于此,本研究从智能可穿戴设备在数智化健身场景中的应用入手,探究智能可穿戴设备在全民健身数智化转型进程中的应用优势、应用风险、保护困境以及用户数据隐私的保护路径,以期扩充智能可穿戴设备中数据隐私保护的研究场景,完善全民健身数智化转型中用户数据隐私的安全保障,推进全民健身数智化建设。

1 健身场景转换中智能可穿戴设备的应用现状

1.1 智能可穿戴设备在数智化健身场景中的应用优势

全民健身数智化转型是借助数字智能技术实现全民健身公共服务体系中的技术内嵌、认知革新、价值耦合,从而转换全民健身公共服务体系治理范式的动态发展过程[6]。在这个转型过程中,通过智能可穿戴设备、VR虚拟现实技术等场景要素的介入,进一步整合各类用户与场景资源、拓展健身空间,健身活动场景由线下逐步转换为线上线下同步进行。智能可穿戴设备因其较低的价格和简易的操作模式成为助力全民健身数智化场景转换的理想载体,在优化健身服务供给上体现出多元价值。与传统健身模式相比,通过智能可穿戴设备赋能实现健身场景转换的数智化全民健身模式具有便捷化、个性化、精准化的特征[7]。首先,智能可穿戴设备具有便携性及附身性特征,用户只需佩戴智能可穿戴设备即可在无感状态下实现对健身行为的记录。用户可随时通过智能可穿戴设备获取运动时间、运动轨迹等运动大数据以及心率、能量消耗等生理大数据,实现便捷化健身管理。其次,个体的健身目标、运动习惯、身体机能各有不同,而传统健身方式同质化严重,无法满足个性化的健身需求[8]。智能可穿戴设备基于对用户健身行为特征的捕捉分析,并结合用户所提供的健身目标及健身偏好等,可以生成具有针对性的健身方案,相较于传统健身模式更具个性化。最后,传统健身模式较为重视健身的“习惯化”和健身训练的反复性,忽视适时的动态调整[9]。智能可穿戴设备通过对全健身过程的追踪记录能形成可视化健身数据,持续追踪用户各项指标变化,完善用户健身数据库,依据动态化数据对健身模式进行适时调整,实现精准化健身。

1.2 智能可穿戴设备在数智化健身场景中的应用风险

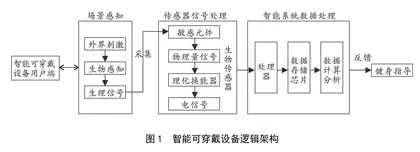

智能可穿戴设备的逻辑架构包括场景感知、传感器信号处理、智能系统数据处理3个阶段(见图1),其对全民健身赋能的基本原理是用户主动使用智能可穿戴设备进行健身行为记录,利用智能可穿戴设备的传感器进行场景感知,在对感知到的外界刺激进行处理后通过生物传感器将生理信号转化为电信号,最后采用Wi-Fi、蓝牙或其他小范围通信协议等发送到终端处理器,并在处理器中进行数据计算分析从而实现数据反馈,为用户提供健身行为记录、健身指导等服务。在智能可穿戴设备的逻辑架构中,用户数据是连接各环节的重要对象,数据流动的过程相较于传统健身模式在空间范围和时间长度上都存在延伸,故数据的安全保障工作相较传统健身模式更为重要。然而,从智能可穿戴设备的应用现状来看,数据非法采集、数据泄露的风险居高不下。

其一,在硬件安全方面,智能可穿戴设备需要通过大量的传感器来感知并处理外界刺激,这些传感器的安全性是否得到保障关系到智能可穿戴设备用户的数据隐私安全。有研究发现,部分可穿戴设备中的传感器存在着未经用户明确同意而持续收集用户各种数据的情形[10]。作为智能可穿戴设备必备的核心组件,陀螺仪也被证明存在窃听风险,其能通过测量智能可穿戴设备周围环境中的声学振动,利用机器学习和信号分析处理技术对用户语音信息进行还原,这就增加在无法访问真实麦克风的情况下窃听电话附近语音的可能性[11]。这类硬件安全问题使得智能可穿戴设备赋能全民健身数智化转型时,出现对用户数据过度采集、非法采集、非法共享等数据隐私安全威胁。

其二,在软件安全方面,智能可穿戴设备内存资源的有限性使得工程人员只能采用轻量级的隐私保护措施。传统的隐私保护措施无法直接部署在智能可穿戴设备有限的存储空间中。诸如数字签名等隐私保护技术必须经过轻量化改造后才能应用于智能可穿戴设备中[12],而轻量化后的系统在风险管理的范围和深度上都将受到一定的削弱。同时智能可穿戴设备必须依托于一定的操作系统,而目前智能可穿戴设备的操作系统,例如Andriod等高度地暴露于已知的零日漏洞之中,智能可穿戴设备对于这些漏洞的继承大大降低其中的用户个人数据隐私安全性[13]。这类软件安全问题使得智能可穿戴设备在赋能全民健身数智化转型时,出现数据安全保护措施薄弱、数据库易被攻破、数据泄露现象频发等数据隐私安全威胁。

2 智能可穿戴设备应用中数据隐私的保护困境

目前智能可穿戴设备被广泛应用于全民健身、医疗监护、休闲娱乐等诸多场景,用于记录用户身体行为从而为用户提供精准化服务。伴随着大量数据被智能可穿戴设备所采集分析,用户数据隐私是否能够得到保障成为其在不同场景应用过程中必须考虑的问题。由于全民健身场景中产生的数据内容具有特殊性,加之健身大数据的迅速发展,使得此场景中用户数据隐私保护相较其他场景面临一系列现实困境。

2.1 机制层面:法律留白造成数据分级保护机制难落实

基于深入分析公众健身需求、监测健身状态、推送健身信息等目的,智能可穿戴设备赋能下的数智化全民健身服务需要广泛采集用户身份信息、位置信息、运动习惯等数据,该过程所涉及的数据不仅包括可穿戴设备用户的身份信息、生理信息、健康信息、位置信息等与其自身直接关联的数据信息,也包括用户个人数据以外的周围环境数据。相较传统健身模式下所采集的个人数据,通过智能可穿戴设备所采集的数据体量更为庞大,数据范围更为广泛,而数据采集的特点决定在全民健身数智化转型中应对这些数据进行更为严密的保护。为平衡此过程中的数据利用与保护,应按全民健身活动中所产生数据的敏感程度对其进行保护。从现有法律对个人信息分级保护的趋势来看,2020年出台的《民法典》提出对于个人信息和个人私密信息的分别保护,2021年出台的《个人信息保护法》也在个人信息处理者义务中要求个人信息处理者应对个人信息实行分类保护。这些规定虽构成我国个人信息保护的基本框架,但作为基础性法律,其对个人信息分类标准、敏感信息的识别等仅做出原则上的规定,缺乏对实践层次的具体指导。可见,相关实施细则和配套制度的匮乏对可穿戴设备所收集的全民健身数据分类分级保护机制的落实造成阻碍。倘若个人信息分类分级保护制度无法落实将会导致用户个人数据难以得到精细化的管理与保护,个人数据的泄露、滥用风险也将难以得到管控。