体育课程思政建设的理论框架与推进策略

作者: 郭赟程 鲁长芬

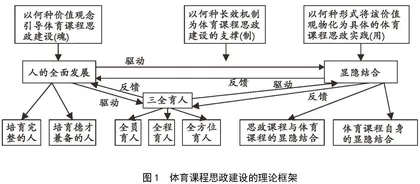

摘 要:采用文献资料法、比较分析法、逻辑演绎法,从课程思政与思想政治教育的关系入手,依据体育课程思政的实质内涵构建体育课程思政建设的理论框架与推进策略。研究认为:体育课程思政建设需坚持以人的全面发展为价值理念,以“三全育人”为长效机制,以显隐结合为实践路向形成动态立体的理论框架。在推进体育课程思政建设过程中,需坚持以培育学生成为德才兼备且完整的人为价值目标,打造全员、全程、全方位的长效育人机制,采用显隐结合的形式,形成具有特色的体育课程思政元素库与课程模式,开创体育课程思政新局面。

关 键 词:学校体育;体育课程思政;三全育人

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)05-0080-08

The theoretical framework and promotion strategy for ideological and

political construction of physical education curriculum

Abstract: Using the method of literature material, comparative analysis, logical deduction, starting from the relationship between curriculum ideology and politics and ideological and political education, and based on the essential connotations of ideological and political education for physical education curriculum, the theoretical framework and promotion strategy of ideological and political construction for physical education curriculum has been constructed by this paper. The research suggests that the ideological and political construction of physical education curriculum should adhere to the value concept of the all-round development for human beings, taking the education of full staff, full process and full range as the long-term mechanism, and also taking the explicit and implicit combination as the practice direction to form a dynamic and three-dimensional theoretical framework. In the process of promoting the ideological and political construction for physical education curriculum, it is necessary to adhere to the goal of cultivating students to become human value with both morality and talent, and to create a long-term, all-round and, all-round educational mechanism, and also to apply the forms of explicit and implicit combination to establish the ideological and political elements library with characteristics of the physical education curriculum and curriculum model to create a new political and ideological situation for this curriculum.

Keywords: school physical education;ideological and political education of physical education curriculum;education of full staff, full process and full rang

伴随着科学技术的进步和工业化进程的加快,尤其是经济全球化和市场经济体制的确立,人类在物质财富越来越富有的同时,精神上逐步被技术理性和科学主义所影响[1]。在此背景下,学生们尽管拥有较强的道德认知,但由于缺乏普遍而绝对的价值标准,他们在实际行动中往往缺少内省精神,实际践行力不足[2]。习近平总书记在全国高校思政会上提出:“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[3],要求教育工作者们以立德树人为中心,将思想政治工作融入教育的全过程,形成协同效应。2020年教育部发布《高等学校课程思政建设指导纲要》(下文简称《纲要》),全面系统地界定了课程思政的科学内涵、实际意义以及手段、保障等问题,进一步明确要将课程思政融入课堂教学建设的全过程,建立健全课程思政建设的激励机制和评价体系。2021年教育部又颁布《关于深入推进高校课程思政建设的通知》,指出要杜绝“表面化”与“硬融入”,要从精准把握课程思政建设的内涵,落实课程思政建设的内容、方法与工作出发深化体育课程思政建设,形成“大思政”新格局。

在此趋势下,我国体育课程思政建设的研究涌现大量成果。尽管已有的体育课程思政研究为体育课程思政建设奠定良好基础,但仍然有进一步深化发展的空间。首先绝大部分研究对思政课程与课程思政的关系缺乏深入探究,人们对体育课程思政的实质内涵认识尚不清晰,导致体育课程思政建设的研究成果分散于各个方面,广而不深。同时,人们对体育课程思政建设机制的专门性研究不多,特别是对理论到具体实践的路径探索仍不充分,使得体育课程思政建设在理论与实践之间出现难以逾越的鸿沟,实践效度亦缺乏保障。鉴于此,本研究从思政课程与课程思政的关系入手,分析体育课程思政的实质内涵,进而提出体育课程思政建设的概念与逻辑结构,并依据概念与逻辑结构构建一个立体多元的理论框架,以弥补体育课程思政理论研究的不足,为体育课程思政建设的深化发展指明方向。

1 体育课程思政建设的实质内涵与理论框架

1.1 思政课程与课程思政的关系

思想政治教育起源于人类原始社会的父系氏族公社阶段。不同于生产力低下的母系社会时期,父系社会中随着生产力的不断提高,贫富的差异导致阶级社会开始出现。统治阶级将代表本阶级利益的思想上升为社会主流意识形态,思想政治教育自此正式产生并延续至今[4]。从本质上来说思想政治教育是一个政党或者阶级为强化本阶级、本政党的归属,汇聚更广泛的民意与社会力量而做出的宣传与鼓动,它服务于意识形态的传播与接受,并借助于各式各样的教育实践来实现自身的目的。为适应统治阶级大规模培育劳动力的实际需要,传统的思想政治教育以赫尔巴特的“三中心”(教师中心、课堂中心、书本中心)为代表,多以思政课程的形式出现。思政课程偏重于填鸭式教育模式,在道德教育上偏向于向学生传授刻板的书本知识,这样的教育模式仅改变学生的认知结构而无法触及学生的精神世界,实现整体的精神构建。

20世纪60年代后期受前苏联教育的影响,思想政治教育开始了现代化的转变。与传统思想政治教育相比,现代思想政治教育强调使受教育的主体在人际交往、社会关系、工作、研究、学习等各种途径中主动接受教育者所传授的思想道德[5],这一时期虽未提及“课程思政”的字眼但已有其理念的雏形。2014年上海市委、市政府印发《上海市教育综合改革方案(2014—2020年)》,主张把培育与践行社会主义核心价值观融入教育的全过程。在这个阶段,上海逐步形成“课程思政”的理念,并通过在部分高校试点来发掘各门专业课中的思政教育资源。课程思政不再局限于思想政治教育的课堂,强调在教育的所有环节、方面都进行思想政治教育,通过显隐结合的教育形式实现全员、全程、全方位立体化的育人体系[6]。

溯古而通今,从历史发展的角度来看思政课程与课程思政皆隶属于思想政治教育,二者在发展方向上具有一致性但在教育模式上有所不同。发展方向上的一致性体现在以下3个方面:其一,政治方向一致。思政课程与课程思政在政治大局以及国家大局上保持一致,共同推进学生的国家认同与政治认同。其二,育人方向一致。思政课程与课程思政的育人方向统一在新时代中国特色社会主义思想的层面,以培育学生的全面发展为宗旨。其三,价值观认同一致。思政课程与课程思政都以社会主义核心价值观为基础,增强学生对于国家的价值认同与文化认同。尽管二者具有较多的一致性,但在教育模式上有所差异。教育模式上思政课程偏重于思想政治理论课本身,强调以书本、课堂以及教师为中心。而课程思政则是试图建立一个教育共同体,通过整合不同的多元主体在教育的所有环节实现对学生的思想政治教育。思政课程与课程思政步调一致、互为补充,共同构建新时代思想政治教育的“大思政”格局。

1.2 体育课程思政的实质内涵

从逻辑构成来看,体育课程思政是课程思政的组成部分,应遵循课程思政的基本理念。但不同于其他专业的课程思政,体育课程思政是一种以运动技能为主的教育,即通过运动技术的教学、竞技、互动等方式使学习主体自然生产的品质,这种品质伴随着运动技术的形成同时出现[7]。具体而言,体育课程思政是通过身体运动来实现知识、能力与价值观培育的。这种特质要求体育课程思政的建设要以显隐结合的方式,在运动技术教学中实质性地探索学生的心灵困惑,触及其实践与认知隐性因素的根源,综合考虑不同学生在不同学段的身心发展特征、课程进度以及场地设施等延展性的因素。

另一方面,体育课程思政也是思政教育的一种,其目的与思想政治教育同向同行。思想政治教育是一种特殊的教育实践活动,它的意义不仅体现在塑造人的人生观与价值观,也是实现人的社会化的重要手段,其终极目的旨在提高人们认识世界与改造的能力以及在改造客观世界的同时改造自身的主观世界,其主要目的是实现人的自由全面发展与促进整体社会的进步[5]。在人的价值结构中,实现自由而全面的发展是最高层次和终极的目的,思想政治教育之所以能促进人的自由全面发展即在于它能够通过正确的指引促进个体形成正确的方法论与世界观,协助人们解决困扰其人生发展的重要问题,排除干扰而选择正确的发展道路[4]。人的全面发展作为马克思主义理论的有机组成部分,不仅是共产主义所追求的伟大目标,亦是我国政党追求的崇高理想,代表着我国政党与阶级的主流意识形态。因此,如何在体育教育中引领学生实现自身的全面发展即是体育课程思政的目的所在,体育课程思政与思想政治教育在实现人的全面发展这一终极目的下达成统一。

但是,正如课程思政与思想政治教育存在着差异,体育课程思政与思想政治教育也存在着差异。思想政治教育更多的是公开的表达思想政治教育的主张、目的以及要求,传导明确的感知给思想政治教育的对象[4]。而体育课程思政并非直接将思政教育知识传授予学生,而是通过依附于体育课程,将思政教育的思想和内容融入到体育课程中去实现对学生的培养。从结构上来讲,体育课程思政是思想政治教育学的延伸,所构建的是价值观念、知识传授与能力培养多元统一的大思政教育体系。具体而言,即是要将思想政治教育贯穿于学校体育教育的各个环节,形成家庭、学校、社会等多元主体参与,全员、全程、全方位共建的“大思政”育人格局。