具身德育视域下学校体育实现立德树人根本任务的学理阐释、实践困境与推进路径

作者: 叶松东 贾晨 Koh Koon Teck

摘 要:从理论溯源、实践困境与推进路径的三维视角剖析以体育德,是从整体性维度确保学校体育实现立德树人根本任务的必然要求。研究通过现象学、实用主义哲学与具身认知科学追溯了学校体育实现立德树人根本任务的理论基础,借助体验式学习理论、生活技能连续发展理论与莫斯顿教学风格频谱厘清了其教学实践进路,学校体育德育固有价值与功能价值的辨析则明确了以体育德的定位。基于具身化等多重理论关照与学校体育实现立德树人根本任务的多元实践困境,构建了以体育德协同育人推进路径。从遵循以体育德规律,选择适宜化教学风格;构建以体育德情境,构筑交互式教学氛围;挖掘协同育德潜能,形成精准化育人格局;注重以体育德迁移,强化一体化评价运用4个维度,分析了以体育德协同育人推进路径的具体运作。

关 键 词:学校体育;具身德育;立德树人;体育品德

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)06-0008-09

Theoretical explanation, practical dilemma, and promotion approach of school physical education in realizing the fundamental task of establishing moral

virtues and shaping people under the perspective of embodied moral education

YE Songdong1,JIA Chen2,Koh Koon Teck3

(1.School of Physical Education,South China Normal University,Guangzhou 510006,China;

2.School of Physical Education,Guangdong University of Education,Guangzhou 510303,China;

3.National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore 639798,Singapore)

Abstract: An analysis of cultivating morality by sports from three-dimensional perspective of theoretical origin, practical dilemma, and promotion approach, will be the necessary requirement for ensuring physical education to fulfill the fundamental task of fostering virtue and cultivating people from the overall dimension. Phenomenology, pragmatism philosophy, and embodied cognitive science serve as the theoretical foundation for this model, while experiential learning theory, continuous development theory of life skills, and Mosston's spectrum of teaching styles provide instructional strategy guidance, and also analyzing the intrinsic and instrumental values of moral education in physical education clarifies the disciplinary positioning of sports morality in education. Based on multiple theoretical considerations, such as embodiment and the diverse practical dilemmas faced by physical education in fulfilling the fundamental task of establishing moral virtues and shaping people, a model of moral education in sports has been constructed. The sensible path of this model is analyzed from four dimensions to analyses the specific operation of promotion approaches for this mission above: adhering to the laws of sports morality, selecting appropriate teaching styles; constructing sports morality scenarios, creating an interactive teaching atmosphere; exploring the potential for collaborative moral cultivation, forming a precise pattern of education; and focusing on the transfer of sports morality, strengthening the application of integrated evaluation.

Keywords: school physical education;embodied moral education;establishing moral virtues and shaping people;sports morality

党的十八大首次将立德树人确立为教育的根本任务,揭示了德育在学校教育中的核心地位。党的二十大报告进一步提出“育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。学校体育在落实立德树人根本任务上具有独特价值,“是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程”[1]。尤其是在新课标倡导核心素养,力求使学生通过体育与健康课程学习形成正确价值观、必备品格和关键能力,包括运动能力、健康行为和体育品德,愈加凸显了学校体育在落实立德树人根本任务中的具体角色与学科使命。相关研究证实,学生参与体育课程不能确保其获得积极的价值观,需要体育教师设计结构化的课程并使用恰当的教学方法[2],通过体育教师有意识的传授价值观并与家长间展开密切合作,有助于促进学生品德的发展[3]。这一过程以学生与情境的交互为核心,包括决策、应用、评估和适用等环节[4]。目前国内研究主要围绕大中小学体育德育一体化实践、学校体育教学的德育困境与路径、学校体育落实立德树人的具身化探索、体育课程思政的理论阐释等主题开展了富有成效的研究。然而,存在诸多局限:其一是理论层面的探讨多聚焦于宏大叙事视角的学校体育德育价值阐释,缺乏中观或微观层面学校体育如何有效赋能立德树人的教学法探索;其二是问题导向的学校体育德育困境与策略虽被提出,但如何围绕体育与德育的固有规律,探索以体育德的生成与迁移路径仍然缺失;其三是混淆了体育的德育固有价值与功能价值。借鉴已有的研究优势,识别存在的研究不足,基于新课程标准的具体目标与要求,试图从具身化理论视角出发,从具身德育与以体育德的深度耦合、学校体育实现立德树人根本任务的实践困境、重塑以体育德协同育人推进路径的三维视角,深入分析学校体育赋能立德树人根本任务的机理与路径,以期为促进我国学校体育的高质量发展提供一种理论视角。

1 具身德育视域下学校体育实现立德树人根本任务的理论阐释

1.1 以体育德具身化理论溯源与教学模式探索

现象学、实用主义哲学与具身认知科学对身体经验塑造道德的确认。冲破传统的身心二元论,现象学哲学家梅洛-庞蒂将身体置于认知的核心地位,提出身体是知觉的中心,是经验的主体[5],道德发源于身体实践中[6]。实用主义教育家杜威认为意识或心智是身体适应环境的结果,任何形式的心智均以身体或身体活动为基础,而“道德是在具体经验情境中解决实际问题的能动的善”[7]。以现象学和实用主义哲学为基础,具身认知科学家们进一步验证了身体在认知中的决定性作用,主张身体结构与身体活动方式决定了个体的思维风格与认识、理解世界的方式[8],强调认知依赖于身体的主体经验。具身认知的实验证据已经确证了情绪感受、语言理解以及社会认知的具身性特征[9]。如果说现象学中的身体确立了其作为道德之源和在知觉中的轴心位置,实用主义哲学中的身体阐释了心智的身体实践性与道德的能动性,那么具身认知科学中的身体则遵循建构逻辑,确定了人类以身体为基础的主体间性认识和理解世界。以具身哲学与科学为基础,鉴于传统德育作为间接经验传授给学生,缺乏基于学生身体感知的直接道德经验感悟,导致了“知行不一”的离身德育困境,国内学者提出了具身德育理念并主张恢复身体在德育中的基础地位[10],强调身体动作发展对学生道德养成的特殊价值,倡导身体经验与道德认知的融合与互动[11],为学校体育实现立德树人根本任务提供了理论支撑。

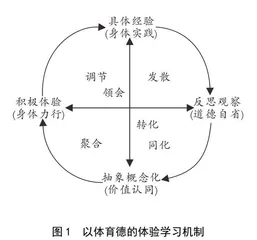

体验式学习理论(experiential learning theory,ELT)对学校体育塑造学生品德的机制厘定。体验式学习理论将学习定义为“通过经验转化创造知识的过程,知识产生于领会和转化的经验结合”[12]。该理论强调体验在学习过程中的核心作用,提供了学习过程的整体模型和个体发展的多元线性模型,契合个体的学习、成长和发展路径。以体验为核心的ELT有别于认知学习理论和行为学习理论,前者倾向于强调认知而不是情感,后者则否认主观经验在学习中的作用[13]。ELT模型描绘了两种相互对立的经验领会方式——具体经验和抽象概念化,以及两种相互对立的经验转化方式——反思观察和积极体验。体验式学习是一种建构知识的过程,涉及4种学习方式间的创造性张力,这种张力是对情境需求的回应。这一过程被描绘为一个理想化的学习循环或螺旋,其中学习者在一个递归过程中“触及所有基础”——体验、反思、归纳和行动,这个过程对学习情境和所学内容都能做出响应。直接或具体的经验是观察和反思的基础,这些反思被吸收并提炼成抽象概念,从中得出新的行动意义,并通过学生的积极检验创造新的经验(见图1)[14]。由此可见,体育与健康课程作为一门以身体实践为本质特征的学科完美契合了ELT的底层逻辑,更为重要的是ELT明确了以体育德的具体运行机制,即通过身体实践、体感自省、价值认同和主动体验在运动情境中发展品德。

生活技能连续性发展理论、莫斯顿教学风格频谱对以体育德教学模式的优化。生活技能是指使个人能够在学校、家庭和社区等不同生活环境中取得成功的技能,涵盖身体、行为、认知等方面,生活技能对于促进青少儿的健康发展,以及使他们适应不断变化的社会环境至关重要[15]。多项研究已经证实通过运动情境可以发展学生的生活技能并迁移至非运动情境中,如目标设定、情绪控制、道德发展等[16]。连续性发展理论模型为有效培育青少年生活技能提供科学的教学指南,包括:(1)构建运动环境;(2)促进积极氛围;(3)探讨生活技能;(4)践行生活技能;(5)探讨生活技能迁移;(6)促进生活技能迁移(见图2)[17]。该模型对体育教师通过运动情境塑造学生品德提供系统性的教学策略指导,既利于学生品德的塑造,还有助于其品德的迁移。品德教育的效果不仅取决于课程的结构,也取决于课程的实施者,倘若体育教师教学方法不得当,那就难以达到预期的教学效果[18]。莫斯顿教学风格频谱将个体的发展归纳为认知、社会、身体、情感和道德五大维度,将体育教学决策划分为影响前、影响中和影响后3个阶段,认为体育学科比其他学科拥有更多的机会促进人的整体性发展[19]。该谱系分为11种教学风格——从等级制较强的教师指导型教学风格到学生主导型教学风格(见图3),包括:命令式、练习式、互惠式、自我检查式、包容式、引导发现式、聚合发现式、发散发现式、学习者自主设计式、学习者发起式和自我教学式。随着教学风格的变化,师生之间的权力水平发生转移[20]。莫斯顿教学风格频谱将教学行为视为连续性的决策过程,聚焦于师生主体间性与目标的互动关系,为以体育德提供了科学、具体的教学方法指引。