空间转向及理论论绎:都市人类学视域下民族传统体育发展研究

作者: 叶威武 雷学会 李世宏

摘 要:运用文献资料和专家咨询等方法,借助都市人类学的理论视角,对民族传统体育城市化转型展开学理探讨。研究认为早期人类学、体育人类学与民族传统体育研究之间存在紧密关联,都市人类学发展演进与民族传统体育城市化存在耦合关系。民族传统体育面临着从乡村转向城市的空间抉择,主要基于传承人流动、传承场域变迁、全民健身需要、文化特征的现代演变等社会变革动因。民族传统体育理论亟待新的革新,需从拓展民族传统体育研究议题、构建民族传统体育研究方法、剖析民族传统体育研究个案、创新民族传统体育研究概念等方略入手,助推城市化进程中民族传统体育的高质量发展。

关 键 词:民族传统体育;城市化;空间转向;都市人类学

中图分类号:G852 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)04-0020-06

Spatial turn and theoretical deduction: Research on the development of national traditional sports from the perspective of urban anthropology

YE Weiwu1,LEI Xuehui2,3,LI Shihong1

(1.College of National Traditional Sports,Harbin Sports University,Harbin 150008,China;

2.School of Wushu,Wuhan Sports University,Wuhan 430079,China;

3.School of Physical Education,Hubei University of Education,Wuhan 430205,China)

Abstract: Using the methods of literature and expert consultation, with help of the theoretical perspective of urban anthropology, this paper theoretically discusses the urbanization transformation of national traditional sports. The research shows that there is a close relationship between early anthropology, sports anthropology, and national traditional sports research, and there is a coupling relationship between the evolution of urban anthropology and the urbanization of national traditional sports. National traditional sports are facing the spatial choice from the countryside to the city, and mainly based on the flow of inheritors, the change of inheritance field, the national fitness needs, the modern evolution of cultural characteristics, and other social change motivation. The theory of national traditional sports needs new innovation, and the research proposes the following strategies including expanding the research topic of national traditional sports, constructing the research method of national traditional sports, analyzing the national traditional sports research case, and innovating the research concept of national traditional sports, in order to provide beneficial guidance for the high-quality development of national traditional sports in the process of urbanization.

Keywords: national traditional sports;urbanization;spatial turn;urban anthropology

法国著名社会学家列斐伏尔[1]在《都市革命》一书中指出:“人类社会发展形态、阶段和水平,有了另外一种比较明确的表现,那就是人类社会有一个从农村社会、城乡二元社会到城市社会或者都市社会的发展过程。”这样的演进过程是任何国家社会都不可逾越的。当下中国正经历着由稳定而静止的乡土社会转型为城乡二元乃至趋向于都市化的社会形态,在未来相当长一段时间内,城市化建设将是我国无法回避和不容忽视的重大社会转型问题。在中国城市化加速推进背景下,乡土社会的动摇与流动,对于扎根乡野村落的中华民族传统体育发展面临前所未有的挑战。

2021年6月文化与旅游部发布《“十四五”非物质文化遗产保护规划》指出:“探索推进新型城镇化进程中的非遗保护,在城市社区培育孕育发展非遗的土壤,开展‘非遗在社区’工作,需将非遗保护传承与城市建设相结合。”[2]2022年8月中办国办联合印发《“十四五”文化发展规划》指出:“加快城市文化建设,要以文化建设带动城市建设,提升城市文化品位、整体形象和发展品质。”[3]基于此,在坚持高质量发展推进和拓展民族传统体育新型城镇化进程中,本研究从都市人类学的视角出发,借助都市人类学的研究范式和学理框架来求解民族传统体育城市化问题,以民族传统体育赋能城市高质量发展。

1 都市人类学演进与民族传统体育城市化研究的耦合

都市人类学是整个人类学体系的重要分支之一,是我国早期学者对西方学科理念、学科体系和学科发展的积极借鉴引入。都市人类学与民族传统体育城市化在研究视域、研究范围和研究内容上都有交集,都市人类学的演进兴起为民族传统体育城市化研究提供理论观照。

我国在20世纪80年代才恢复人类学专业建设,这与西方国家差距较大,但都市人类学却有不同。1986年美国太平洋路德大学的顾定国曾在中山大学开设都市人类学课程。1989年12月28日—1990年1月2日,我国著名人类学家阮西湖积极筹办“第1届国际都市人类学研讨会”,这标志着我国都市人类学正式诞生。在学科初创阶段,都市人类学主要研究城市中民族人口流动、民族宗教、民族文化、民族关系以及民族节日等议题。如《都市化与民族现代化》《族群与文化论——都市人类学研究》《人口流动是怎样重新发生的——都市人类学的解释与比较》《试论城市少数民族的社会交往与族际交流——以深圳市为例》《少数民族人口流动与城市适应研究》等成果。但随着社会变化发展,在传统研究基础之上,今天的研究议题不再仅仅局限于少数民族问题,而是不断扩大到其他领域。如城市农民工、城市特色文化、城市特殊群体、城市移民等问题。随着议题的广泛延伸,学术研究也更加活跃,产生一批有代表性的成果。如《从农民工到城市新移民:一个概念、一种思路》《从乡村宗教到城市宗教:当代宗教研究的新进展》《移民与城市活力:一个都市人类学研究的新视角》《从多元城市文化到城市文明转型:中国都市人类学的新发展》等论著。这些成果进一步拓展了学科边界,使中国都市人类学逐步走向成熟,甚至将会成为整个人类学研究的重点领域和革命转向。“人类学是源于西方国家研究殖民地原始部落的需要而产生的,该学科的出现被称为人类学的第一次革命。人类学的第二次革命是从原始部落研究转向农村社会的研究,第三次革命则是对都市社会的研究”[4]。这也许是今天都市人类学繁荣发展的重要原因所在。

与此同时,中国都市人类学的快速成熟发展,显出强大包容性和扩展性,在与其他学科对话交流中,也为多种学科交叉融合奠定基础。近年来,都市“文化传承”是都市人类学关注的重点话题。“过去是农业文明传承,而城市化之后文化怎么传承”[5]。周大鸣在《三十而立——中国都市人类学的发展与展望》中,对学科发展进行纵览梳理,其中提到乡村的民俗文化到城市以后怎么办?建议“要把民俗文化变成城市雅文化”的新主张,笔者深受启发,使困扰笔者多年的民族传统体育城市化问题豁然开朗。在第3届都市人类学学会会议开幕式上,中国社会科学院民族学与人类学研究所副所长尹虎彬研究员强调:“在大规模城市化过程中,应设法保护处于‘断根’‘断种’境地的少数民族传统文化,让其能够在新的城市环境里获得新的生命,得以可持续发展。”[6]

中国有56个民族,有众多民族传统体育运动项目,其分布广泛、形式多样、内涵丰富,是各民族重要的精神寄托。在过往的民族传统体育人类学研究中,对都市人类学的研究借鉴较为鲜见。都市人类学重点倡导多元城市文化,即文化共生理念。在社会变迁中,“城市与乡村是相互影响,乡村文化与城市文化接触融合后,产生一种整合的社会理想,既含有乡村文明的成分,又含有城市文明的成分,以及‘以俗建雅’的新发展理念”[7]。在这些成熟理念指导下,可为民族传统体育研究提供新视域,完成民族传统体育都市化过程中的理论不足,促使民族传统体育实现现代性拓展,重新获得生命力和展演空间。同时,这既是学科发展需要,也是社会时代变迁的迫切需要。二者的相互融合,既是一种偶然,也是未来研究的必然。

2 民族传统体育城市化空间转向的抉择动因

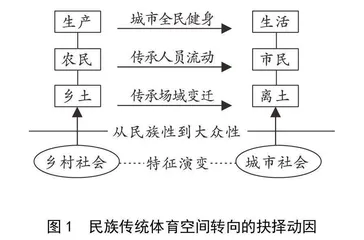

对于千百年来扎根于乡村的中华民族传统体育而言,面对不断翻腾变化的时代浪潮,在中国新型城镇化加速推进的当下,积极求变、主动应变则成为保持自身“不变”以及不被时代所“淹没”的重要途径。从乡村到城市则成为民族传统体育未来发展的空间抉择。在论证过程中主要从空间地域维度出发,将运用文化扩散理论、场域理论及人口流动中的“推拉理论”探讨民族传统体育传承人群,生存场域及城市需要3个主要动因(图1)[7]。

2.1 全民健身需要

中国社会生活方式研究会会长王雅林[8]指出:“人类的整个生存方式就是由生产方式和生活方式这两大类活动方式所构成的。”而生产是人类生存的基础,生活才是最终目的。王会长还强调“整个人类社会的发展就是从生产型社会向生活性社会转型的过程”。如今,我国已经成为全球第二大经济体,生产力水平显著提高,物质生活极大丰富,闲暇时间增多,生活方式也在同步改变,不再仅仅是“为生产而生产”,更倾向于个人全面发展和生活质量的提高。如城市广场中的太极拳练习、打陀螺运动、放风筝等都是民族传统体育在城市人民休闲生活中的真实体现。在此过程中民族传统体育功能具体体现在两方面:其一,助力全民健身国家战略,因为“没有全民健康就没有全面小康”,身体健康则成为个人生活质量的重要保障。其二,丰富老年体育文化生活。中国人口老龄化趋势加剧已成事实,这将会是亟待破解的社会问题,而体育促进主动健康,积极老龄化则成为重要破解策略之一。在这两个方面中,民族传统体育大有可为。因为,它生发于本土人民生产生活实践,具有大众喜闻乐见、群众基础广泛、内容形式多样等独特优势。在乡村被漠视和逐渐式微的民族传统体育,随着空间转移具有满足城市体育发展的需求,城市对民族传统体育也产生了一定牵拉力和吸附力。在这种从乡村到城市的“推拉”作用下,为民族传统体育创造融入城市生活的新契机。