溯源、解构与当代形塑:民族健身操身体动作之研究

作者: 朱晓红

摘 要:运用体育人类学方法论,借助文献资料、田野调查、身体动作分析等方法,阐释民族健身操身体动作的文化内涵与社会发生;基于土家族“肉连响”健身操个案分析,采用质性研究范式,追溯民族健身操身体动作雏形、解构文化蕴含意义。研究发现:“肉连响”身体动作始发于原始信仰的母体文化,后成为以军事战争为主要目的的操演,为适应自然与社会环境历经一系列文化变迁,在文化适应中、社会需求下不断演变,身体动作由之初“巫”“舞”“武”的文化结合体,发展为以健身为目的的健身运动。民族健身操是民族传统体育文化破旧立新的现代产物,从竞赛制度、传统节日文化、学校教育、健身美学4个维度探讨了民族健身操在当代社会的形塑路径。

关 键 词:民族传统体育;民族健身操;身体动作;“肉连响”;土家族;体育人类学

中图分类号:G852 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)04-0026-07

Tracing the source, deconstruction and contemporary shaping: The research on the physical movements from national aerobics

——A case study on “Roulianxiang” aerobics of Tujia nationality

ZHU Xiaohong

(School of Physical Education and Sport Science,Jishou University,Jishou 416000,China)

Abstract: Using the methodology of sports anthropology, and relying on the methods of literature, field research, physical movement analysis, this paper explains the connotation and social occurrence of the physical movements from national aerobics, and also takes the "Roulianxiang" aerobics from Tujia nationality as a case study, adopting the qualitative research paradigm to trace the prototype of physical movements from national aerobics and to deconstruct the profound cultural meaning. The study finds that the "Roulianxiang" physical movement originated from the mother culture of the original belief, and then becomes a drill for the main purpose of military war. In order to adapt to the natural and social environment, it has gone through a series of cultural changes, and also been filtered and changed in the cultural evolution, and constantly evolved in the needs of social development. The initial cultural symbols of its physical movement were actually the cultural combination of "witchcraft ", "dance" and "martial arts", and nowadays it has become a kind of physical exercise for the purpose of fitness. This paper discusses the shaping path of national aerobics in the contemporary society from four dimensions: competition system, traditional festival culture, school education, and fitness aesthetics, which is a modern product for traditional national sports culture in the course of breaking the old and then building the new.

Keywords: traditional national sports;national aerobics;physical movements;Roulianxiang;Tujia nationality;sports anthropology

民族健身操概念出现以前,体育与舞蹈联姻的健身操舞流行于健身行业是一种普遍的社会文化现象。21世纪初国家民委协同业内专家把这种项目正式命名为民族健身操,列入我国少数民族传统体育运动会竞赛项目,成为新时代民族传统体育崛起的创新产物。它的产生与发展经历了很多专家学者的质疑,民族健身操到底是“操”还是“舞”,落脚在“舞蹈”还是“体育”?我国人类学专家对民族传统体育原始身体动作与文字、原始宗教舞蹈、身体文化形成的人类学分析等方面取得重要的突破,但在原始体育与原始宗教舞蹈身体动作文化相互关系的实证研究不多,致使当前社会仍存在“操”“舞”归属问题的争辩。哈拉尔德·韦尔策[1]曾指出:“不同历史时代沉积下来的记忆材料并存于社会记忆实践之中。”身体作为表述实践,传达和维系着过去的意向、知识和记忆,具有无可替代的重要意义[2]。人类的身体动作是文化建构的产物,有什么样的文化就会有什么样的身体动作,文化赋予其外显形式和内在蕴意[3]。探究民族健身操身体动作原形,目的是希望厘清文化变迁的具体事相,为适应当前社会发展需求形塑民族健身操身体形态。在现代语境下,如何追溯民族健身操身体动作的雏形?如何形塑民族健身操身体动作的当代适应?鉴于这些问题,以土家族“肉连响”健身操为个案分析,进行身体动作原生文化的历史追踪与田野实证,借助体育人类学身体动作分析法,探寻土家族“肉连响”身体动作原生形态,揭示民族健身操身体动作原生形态背后的文化事相,并从体制、文化、教育等方面探析土家族“肉连响”健身操身体外在形态和内在文化的规训、塑造。

1 民族健身操的概述及社会发生

1.1 民族健身操的概述

解析民族健身操的内涵,实际就是在了解“古为今用,洋为中用”中国本土文化的当代传承与创新发展。目前,国内很多专家对民族健身操的概念给出了见解,最具代表的有中央民族大学李俊怡教授的观点:民族健身操动作一定要在其中包含民族的舞蹈成分与健身健美操的元素[4];寸亚玲[5]认为:民族健身操是在民族舞蹈、健美操和少数民族传统体育项目的基础上发展而来;黄咏[6]提出:伴有民族特色音乐下结合民族舞蹈特点和表演的身体练习,具有多种功能的少数民族运动项目。综合专家们的见解,认为民族健身操的内涵应包括几点:一要把“民族特点”视为标志性文化,这里的民族特点主要指能代表各民族典型特色的舞蹈、运动、器械等身体动作;二要有当代体育健身的文化元素,包括动作技术、思想观念、精神认识等;三要有独特的民族音乐伴奏,包含典型的民族乐曲且同时具备动感的节律;四要有民族与现代健身文化的融合创造,包括与国内外一切现代健身产物的融合创新。那么,民族健身操是一种身体运动,是人们借助典型民族特色身体动作操化结构后进行的健身、表演、娱乐、教育为目的运动,它包涵多民族健身操和单一民族健身操的表现形式,其动作元素的构成大都来源于各族人民生产生活中对物化动作的身体塑造。

1.2 民族健身操的社会发生

“民族健身操”概念是21世纪70—80年代才开始提出,但健身舞在我国古代就有。1972年马王堆汉墓出土的古代《导引图》勾画了身体运动姿态,有伸展、屈膝、体侧、转体、舞蹈等肢体动作,主用于宣气血筋骨的医疗体育[7]。在近代,以“五禽戏”为代表的成套养生导引健身法是健身操的源头和基础[8]。从中国传统体育文化角度思考,健身舞是通过一系列肢体的舞动来达到强身健体的身体塑造。在古代,人们很早就开始注重有意识的健身操练,其主要目的是为更好地面对生存问题而进行强身健体的身体练习,如生活中的狩猎、战争中的“武艺”、祭祀中的“巫”舞、医者的医疗操养等。新中国成立后,不少国外文化思想传入我国,中国儒家文化受国外文化思想的影响,产生了东西文化结合的观念,形成了民族学中国化的理论探索。基于这样的文化背景,我国涌现一批以健康身心为目的的健身舞蹈,如迪斯科、秧歌舞、安代舞等,民族健身操初见雏形。1982年第二届全国少数民族运动会,民族健身歌舞以韵律操的表演形式出现在大众视野,如白族霸王鞭、彝族阿细跳月、纳西族东巴跳等,展现了我国民族体育健身舞蹈的多彩文化与独特魅力,民族民间体育舞蹈、民族健身舞逐现大众视野。2007年国家民委组织业内专家,经过多次研讨与论证,最终把具有典型民族身体舞动特点创编的韵律操健身运动统称为“民族健身操”。经历多年磨砺,2015年“民族健身操”被列为第十届全国少数民族传统体育运动会竞赛项目。民族健身操的社会发生,是民族传统体育文化当代转型的典型代表,实现了我国民族传统体育项目的创新性发展与创造性转化。

2 追本溯源:土家族“肉连响”健身操身体动作的探究

人类学专家李菲教授曾指出:无文字族群更注重以身体本身来进行文化表述,以人体对姿势的记忆、操演来加以铭刻,将“自我感”融入到每个个体的血液和骨肉中[2]。在无文字记载的原始人类历史发展中,身体动作文化符号是解开动作形态之间关联的重要链接和密码[9]。当前,土家族“肉连响”是民族健身操身体动作原生形态的活态代表,将其作为案例,借助体育人类学的研究方法和手段,从历史文献及田野作业追踪“肉连响”身体动作的原形及蕴含意义,由此思考民族健身操身体动作之源起。

2.1 土家族“肉连响”概略

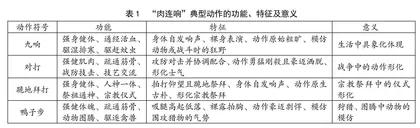

“肉连响”又称肉莲湘、肉莲香、肉年宵、泥神道等,是土家族人最具奇特的民间技艺,主要流传于鄂西利川市。肉连响的身体动作以拍打、夹击、跺脚、技击为主,集中在身体额头、肩、臂、肘、腰、腿等各部位进行动作的展示。主要动作有“鸭子步”“滚罐子”“秧歌步”“颤步”“双打”“三响”“七响”“十响”等。其动作特点是裸露上身用手拍打身体各穴位,身体自发噼啪声,加上舌头和手指弹动声响伴奏,舞风粗犷勇猛且古朴洒脱,具有强身健体、娱乐表演的功效。随着社会的发展和文化的需求,后加入了手铃、足铃、环铃、鼓,还有唱腔来使表演更加出彩,节奏也愈加明快、有力,身体动作逐渐增加了表演性、娱乐性的文化价值,满足参与人群的社会需求,项目的发展路径更加宽广。2008年土家族“肉连响”入选国家非物质文化遗产名录曾表代表湖北省参加全国第九届少数民族传统体育运动会获得表演项目的金奖。据当地87岁非遗专家谭宗派先生阐述,“肉连响”就是泥神道(叫花子舞),在解放前经常有人在街上,裸露上体涂抹稀泥,手掌在身体各部位有节奏的拍打唱跳,目的意为讨钱。谭老说:“已故的第一代肉连响传承人吴修福老人的师傅——陈正福、潘招成,过去都是卖过草药、行走江湖的老艺人,拍打身体各个穴位肯定是具有一定的医用价值,也就是你们现在所说的健身价值。”“肉连响”身体动作的表现形式较完整地保留了土家族的地域特色,是一项族群身体文化典型特色遗留下的活化石。

2.2 “肉连响”身体动作的源流

“肉连响”的起源尚无文学记载,但民间传说不少。相传明世宗嘉靖年间,土王与客王打仗,客王把土王赶到猴儿寨,重重包围。客王兵多将广,土王则兵少粮缺,眼看年关逼近,土王预在腊月三十,待客王过年,疏于提防,土王军队杀倒正在猜拳灌酒的客王兵将,大胜而归。为欢庆胜利,土王将士们不择场地,赤膊上阵,狂舞猛跳,并以手击身,发出有节奏而又动听的声响。士兵因衣裤在打仗时,被荆棘抓烂,巾挂巾,绺连绺,随风起舞,因而,后来人们在打“肉连响”时,表演者上体裸露,多穿短裤,头戴须帕,腰吊飘带,身缠须套等[10]。从土家族的历史考古和传说中也可以佐证,“肉连响”粗犷威武的风格神韵有巴人武舞的历史遗迹[11]。