知识生产转型视域下应用型大学的产教融合:理路与走向

作者: 刘欣 万文婷

[摘要]产教融合是应用型大学深度转型的制度性命题。基于知识生产制度演变与模式转型的双重逻辑,观照应用型大学产教融合的生成理路,可引申出两个关键问题:一是如何适应知识社会转型的外部环境,实现产教融合制度的外融合;二是如何适应知识生产转型的内在逻辑,实现产教融合模式的内融合。为此,应聚焦产教“内外融合”的关键要素,形成制度与模式双向协同分析框架,进而审视产教融合的实践路向:应用型大学的产教融合应聚焦制度情境和模式内涵的系统性重构,逐步实现多主体、多平台、多文化、多功能、多路径等“多重融合”的范式变革,最终形塑产教系统性变革的新型大学。

[关键词]应用型大学;知识生产模式;产教融合;模式转型;制度建设

[中图分类号]G642[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2024)01-0106-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.01.000

产教融合是应用型大学深度转型的制度性命题,牵动着高等教育系统的生态性变革。这一命题顺应了智能化时代知识生产模式演变的基本规律:由以知识创新为目的的传统知识生产模式,向以知识应用为目的的协同创新生态化模式转型;由关注大学知识生产活动的封闭式内融合,向围绕“大学—政府—产业—社会”等螺旋式外融合的制度化情境转型。两大转型遵循知识生产“生态模式与制度情境”协同演化逻辑,为打通产教“内融合”与“外融合”的双通道提供了重要的分析框架和理论支撑,也为应用型大学深化产教融合理论研究、解决产教理论与实践脱节及产教合而不融、融而不深等现实问题,提供了双重建构视角和实践路向。

一、理论溯源:知识生产转型的双重逻辑

大学本质上是围绕知识传承(学)、创新(研)和应用(产)开展知识生产活动的专门教育机构,知识属性构成大学的本质属性,知识生产活动成为大学组织基业长青的命脉。大学知识生产活动受内部知识转型和外部社会转型的双重影响,经历了两次“学术革命”或重大转型。19世纪始于工业革命1.0时代的洪堡模式,引发了自中世纪以来的“第一次学术革命”,基于洪堡理念的“纯科学模式”成为大学合法性存在的经典范式。19世纪中期以后,工业革命从2.0电气时代走向3.0自动化时代,历经“威斯康星式”服务型大学和“斯坦福式”创业型大学,引发“第二次学术革命”,形成齐曼所说的由重基础研究的“学院科学”向重知识应用和社会价值的“后学院科学”的重大转型[1]。科学社会学之父默顿最早在其1938年出版的名著中,从知识社会学视角研究了知识生产转型问题,认为科学发现与发展同时受内在科学属性和外在社会环境的影响,提出建立“现代科学的基本范式”[2]的主张。在过去的大半个世纪中,随着工业社会向知识社会的变迁,知识生产方式发生了更加深刻的变革。研究者用“巴斯德象限”(应用引起的非线性研究)、“爱迪生象限”(产业化的应用研究)[3]、“后洪堡模式”“学术资本主义”“学术创业”等概念来描述这一转型,其中影响较为深远的则是吉本斯、卡拉雅尼斯和坎贝尔等人提出的“模式2”“模式3”知识生产转型论及“三螺旋”“四螺旋”等协同创新论。

(一)知识生产转型的模式演变逻辑

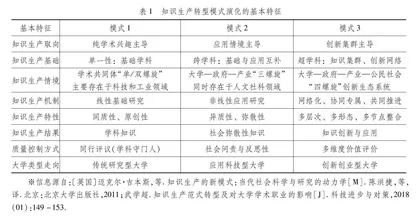

1.从模式1到模式2:从学科逻辑走向应用逻辑。1994年,迈克尔·吉本斯等在《知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学》一书中首次明确提出了知识生产“模式1”与“模式2”概念。吉本斯将学科主导的传统知识生产方式称为“模式1”,将应用情境主导的跨学科知识生产方式称为“模式2”[4],其演变特征如表1所示。吉本斯同时认为,尽管“模式2”几乎在所有方面都区别于“模式1”,但“模式2”并未取代“模式1”。这表明,“基础”和“应用”之间不断交互,知识的发现和应用更紧密地整合在一起,知识生产发生在以应用为目的并且被应用的情境之中。而“以知识应用为目的”并在“应用情境”中通过知识生产活动,协同开展应用型科研和培养社会所需的应用型专门人才的概念,正是应用型大学“产教融合”的逻辑起点所在。

2.从模式2到模式3:从交互逻辑走向共生逻辑。随着知识创新时代的到来,2003年华盛顿大学卡拉雅尼斯教授在其《创造+创新=竞争力?》一文中首次提出了“模式3”概念,2006年卡拉雅尼斯和坎贝尔教授在他们合著的《创新网络和知识集群中的知识生产、散播和运用》一书中,正式以“模式3”概念描述了以“知识集群”和“创新网络”为主要特征的知识生产共生范式。“模式3”一方面整合了“模式1”“模式2”的知识生产模式,另一方面整合了线性和非线性创新模式,生成了具有共生效应和增值效应的协同创新网络[5],体现了不同知识生产模式按照“集群模式+共生机制”共同演进的应有特质。这种将不同知识生产模式协同整合并集成推进的创新生态系统,有别于传统研究型大学以学科知识体系建设为原动力的经典学科范式[6]——由基于社会实践需求的应用逻辑主导的,更加重视知识生产的共生性和实践生成性,从而为应用型大学构建多主体、多形态、多层次的产教融合共生模式提供了适切的理论依据和创新视角。

(二)知识生产转型的制度演变逻辑

1.制度情境一:由外生逻辑走向协同逻辑。知识生产转型是模式转型与制度逻辑的有机融合,制度转型引领并规范着模式转型。模式转型以制度转型为外驱力,并以自我转型能力的提升为目的。两者内外协同,构成了目的与条件的关系范畴,形成了大学知识生产转型的基本逻辑。1995年亨利·埃兹科维茨、劳伊特·雷德斯多夫在伯顿·克拉克建立的“国家—市场—学术”三角协调模型[7]基础上,形成了“大学—产业—政府”的三螺旋创新理论模型,与吉本斯提出的知识生产“模式2”相呼应,建构了“模式2”制度情境实现模式,强调了从制度创新层面探索制度供给的协同方式和实现情境。在此制度情境中,应用型大学作为制度文化主体,通过协同方式发挥制度运行的整合效能,避免了背离大学学术与教育特性,误入转型路径陷阱而迷失本体导致无法实现真正意义上转型的困境。这对于知识生产转型下的应用型大学的产教融合模式与制度的双重转型,显得尤为重要。

2.制度情境二:由共生逻辑走向创生逻辑。进入21世纪后,在全球本土化浪潮的驱动下,知识创新与社会转型的关联更加紧密,传统的三螺旋协同模式难以解释“模式3”知识生产转型,因此衍生出具有高度共创性的四螺旋、五螺旋模型。2011年卡拉雅尼斯和坎贝尔教授在他们发表的《开放创新外交与21世纪分形研究、教育和创新生态系统:基于四重、五重螺旋创新设想的模式3知识生产系统》一文中,更加完整地建构了“知识社会创新生态模型”,强调了知识社会与自然环境的动态平衡和协同演进。其核心使命是建构融知识创新、社会转型、自然生态为一体的创生生态系统,为“模式3”知识生产提供了创新生态系统图谱,也为应用型大学能够更全面科学地把握知识生产转型背景下的产教融合机理与走向、建构基于“应用导向”的产教融合制度与模式双向协同的知识创生模式、促进产教融合向创生型升级的生态性变革提供了新视野和新动能。

二、分析框架:产教融合的双向协同理路

前述知识生产模式转型与制度演变的双重逻辑,用以观照应用型大学产教融合的理路,可引申出两个关键问题:一是如何适应知识社会转型的外部环境,实现产教融合制度的外融合;二是如何适应知识生产转型的内在逻辑,实现产教融合模式的内融合。进而从制度与模式共生共融的层面,打通产教“内融合”与“外融合”双通道,形成产教融合双向协同模式和分析框架,促进知识生产转型背景下应用型大学产教融合理论与实践的双重建构。

(一)外融合理路:产教融合的制度情境

1.制度语境:产教融合核心内涵的梳理。所谓制度语境,即基于某种研究对象、研究范畴等特定语境来研究制度运行情境问题。目前,有关产教融合的研究还处于政策研究、经验研究阶段,对象不明、表层描述的问题较为普遍,尚未形成公认的独特研究对象、规定性范畴,距离达到深层理论水平的研究阶段还为时尚早。有关其内涵界定,主要体现在两个方面。一是本质属性说。潘懋元先生认为,“无论是产还是学和研,本质上都是知识运行的活动形式”[8]。这一界定深刻揭示了产教融合的“最本质规定性”,即产教融合是以“知识生产”为本质属性,围绕相互依存的产学研融合特性和规律开展的活动[9]。二是外延对象说。研究者多从“产业”和“教育”系统的宏观层面来做描述性界定,认为“产教融合是产业系统与教育系统的互动或合作关系”[10];曹丹、柳友荣等学者则从“产业”和“教学”活动的微观层面来理解,认为“产教融合通常是指生产与教育的一体化”[11];也有学者结合不同层面来理解,认为宏观层面的产教融合指教育与产业的系统性融合、中观层面涉及办学模式与产业模式的融合、微观层面指教学活动和生产活动融合[12]。

不同语境下研究产教融合问题,其指向大不相同。宏观层面侧重产教系统模式,重点关注产教系统性融合的制度匹配问题;中观层面侧重办学模式,重点关注多主体融合办学模式的制度匹配问题;微观层面侧重人才培养模式,更多关注的是具体培养模式的制度匹配问题。我们认为,应用型大学的产教融合应以“知识应用”为逻辑起点,以培养供需耦合的应用型人才为根本出发点,其根本属性是以“知识应用”为“最本质规定性”的人才培养和知识生产活动。鉴于此,应用型大学现阶段的产教融合应重点聚焦产业需求,从中观和微观层面关注协同育人的制度实现机制和培养模式问题,即由“知识应用”这一逻辑为起点,经过“制度与模式双重建构”等逻辑中介,重点关注中观层面基于产业需求导向的“政校行企研”多主体融合的办学模式和制度模式,以及微观层面应用情境主导的集学科、专业、课程、平台、师资、资源等于一体,聚产教融合、校企融合、专创融合、科教融合等“多重融合”的培养模式和相应机制,最后抵达的逻辑终点是在宏观层面实现“产教系统融合”的创生型制度模式的生态性变革,进而形塑具有“应用型”特质的新型大学。

2.制度情境:产教融合制度运行的要素。新制度理论代表人物理查德·斯格特认为,制度情境是组织为了从环境中取得合法性支持,必须遵守的规则与必要条件,其中,制度化的“规则、规范、文化认知的架构和活动”是组织赖以生存和发展的基础[13]。我们认为,应用型大学应系统分析制度情境及其合法性机理,宏观层面重点关注深化教育供给侧结构性改革、促进产业转型升级的产教融合基本国策的制度性设计;中观层面主要发挥科层治理、市场治理、社会治理和学术治理协同治理的整合效能,形成结构优化与资源调控等基础性制度体系;微观层面形成人才培养模式转型的配套性管理制度,形成由规制性要素、市场性要素、规范性要素、创生性要素等四要素整合的制度实现模式。如图1所示,四大要素中,规制性为引导性要素、市场性为主导性要素、规范性为支持性要素、创生性为主体性要素。四大要素相互依存、集成贯通。应用型大学基于“知识应用”逻辑起点,通过产教融合模式和共生机制发挥制度运行的整合效能。

(二)内融合理路:产教融合的模式建构

1.模式内涵:产教融合模式的基本要素。产教融合模式是实践概括化和理论简约化的形式,有着沟通理论与实践的中介和桥梁的功能。模式的适用范围十分广泛,既可以是宏观层面某种事物的标准形式或标准样式,也可理解为中观层面组织结构及运行方式的建构模型,还常常指涉微观层面达成特定目标的人才培养模式。伯顿·克拉克认为,大学作为学科和院校组成的学术组织和矩阵结构,需整合“工作模式、文化信念、学术权利”三要素并建立“国家—市场—学术”三角模型协调机制[14]。从微观层面来看,本文所指的产教融合模式为知识生产模式的下位概念,特指围绕应用型大学协同育人目标、知识应用特性所形成的多重融合的知识活动方式。因而,从应用型大学产教融合模式的独特性及适切性审视,我们更倾向于着眼模式和制度内外要素整合视角,从纵横两方面来考察应用型大学产教融合模式的关键要素。在横向维度层面,产教融合模式由“规制性、市场性、规范性、创生性”的外融合制度要素构成;在纵向维度层面,则由“目标取向、制度模式、主体结构、文化认同、知识管理、技术范式”的内融合模式要素构成。如表2所示,虚线以上以传统大学的学院制模式为主,虚线以下逐步走向产教融合新型生态模式——由1.0版合作型走向4.0版创生型。需要指出的是,这种模式演变主要体现知识生产转型背景下应用型大学产教融合螺旋式发展走势,并不必然意味着产教融合原有模式的终结。2.模式分析:产教融合模式的要素特性。从模式要素的特性来看,模式是特定目标的实现形式和要素结构模型。应用型大学产教融合模式是目标、制度、主体等硬要素,与文化、知识、技术等软要素的系统性整合,具有整体性;是沟通理论与实践、目标与行为的桥梁,具有中介性;是基于应用型大学“知识应用”的文化价值取向并为实现“知识应用”与协同育人目标而设计的,具有价值相对性;有着比较稳定的技术操作程序和方法策略,具有实践操作性。同时,模式随着实践和理论更新而不断丰富和发展,具有发展性。当模式发展为普适性的公认范型,并产生了革命性影响时,这种模式则将发生质变,演变升级为“范式”。