基于高中地理教材人教版和中图版比较的教学设计研究

作者: 于乐乐 常月明

新一轮的课程改革对高中地理教学活动提出了更高的要求。而高中地理教学又具有知识庞杂、课时有限等特点,如若在课堂上不能进行有效教学,对学生地理学科核心素养的培养会造成较大影响。实施“组合”模式教学对于有效教学具有很强的适切性。将不同版本当中涉及的相关知识进行整合并灵活广泛地与实际生活相联系,从而使该模式具有强知识集聚性;另一方面不同版本教材对地理思想力的体现方式不同,深度挖掘其中渗透的地理思想力,并将其体现方式进行对比与融合,从而使该模式具有强地理思想力聚合性。强知识集聚性与强地理思想力聚合性都极大地增加了有效教学实现的可能性,本文从这一路径出发进行基于教材比较的教学设计研究。

一、教材比较

1.从知识结构构建视角进行比较

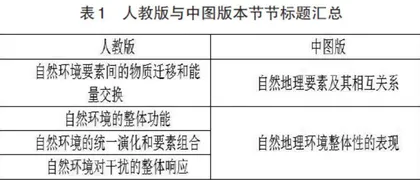

不同版本的教材对知识结构的构建是具有区别的。在本节人教版高中地理教材分为了4个节标题,中图版高中地理教材分为了2个节标题(如表1)。虽然两者节标题数量不同,但研读后可以发现两者内容是一致的,只是知识网络搭建不同。人教版教材和中图版教材内容编写都遵循了从“自然环境要素间的关系”到“自然环境的整体性”这条基本主线展开,但两个版本之间存在的差异有二,一是对“自然环境整体功能”内容的安排上,人教版以自然环境要素间的物质迁移和能量转换为依据,引出自然环境的整体功能,形成具有递进联系的知识线索;中图版将自然环境的整体功能划分为自然环境整体性表现的一部分,形成具有主从联系的知识线索。二是对地理思想力的体现方式上,中图版表现力更强,提出自然环境整体性对于自然环境变化的预测、自然区划等方面具有重要意义,要以系统、动态和普遍联系的观点进行综合分析,人教版在地理思想力的体现上较含蓄,需深度挖掘。

不同版本教材知识结构存在差异,教师授课的知识结构也会存在差异。构建最利于学生接受与理解的知识结构是上好一堂课的基础。通过对两个版本教材知识结构的对比分析,结合地理学思想当中的“地理六大问题”可进行知识结构的重新组合划分,即“它在哪里?”“它是什么样子?”“它为什么在那里?”“它什么时候发生的?”“它产生了什么作用?”“怎样使它有利于人类和自然环境?”由于该章节内容对于这六大问题不是十分贴切,对其进行了一定的修改(如图1)。

2.从情境创设视角进行比较

“自然环境整体性”一节相对比较抽象,教师直接进行理论的讲解对于学生而言较生涩难懂,教师需要以大量的生活案例和情境作为依托来影响学生的兴趣与学习效果。人教版和中图版在本节对于情境案例的选取也具有差异。(如表2)这种差异体现在知识点与所对应案例的耦合强弱程度不同。例如人教版的情境导入“黄山四绝景观”将自然环境的整体性表现得更明显突出,更适合作为本节内容的导入;相对比中图版情境导入“村名与自然地理要素的关系”较隐晦的表达出了自然环境的整体性,说服力不强。针对不同版本教材对案例选取与知识点的耦合强弱不同,教师可进行综合分析,根据学生的认知情况以及自己的讲课风格进行有选择性利用,详细见如下教学设计(部分)。

【教学设计一】导入

导入新课:播放纪录片选段《中国从哪里来》

提出问题:中国从哪里来?

教师总结:同学们,青藏高原的隆起对于我们中国的影响可谓之大,它改变了我们中国“原本的命运”,它使我国南部不再是“戈壁大漠”,而是“烟雨江南”,原因是青藏高原的隆起引起的行星风系的力量,它不仅对中国甚至对世界都产生巨大的影响。一个地球的凸起“玩转”了世界,那么我们今天来看一看这其中蕴含着什么地理思想呢?

【设计意图】

青藏高原的隆起是中图版的一个阅读模块,将它放到导入处,并播放纪录片《中国从哪里来》选段,激发学生探索兴趣,训练学生抽象思维能力。

【教学设计二】自然环境的统一演化以及对干扰的整体响应

案例:“湖泊演变为陆地的过程”

请同学们根据这一案例画出自然环境要素间影响的关系图。(合理即可)

过渡:同学们,我们所看到的湖泊演变为陆地的过程是在一个地域内,我们要将视角放大,在一个更大的尺度(不同地域之间)当中去看自然环境的变化——黄河中游对下游的影响。

学习完以上的内容,各位同学有什么感想?

自然地理环境各自然地理要素之间是相互制约的,某一自然地理要素的变化会导致其他自然地理要素甚至整个自然地理环境整体的变化,即“牵一发而动全身”,这就是自然地理环境的整体性。

同学们,学习到了这里,老师带领大家完成了一个地域的演变过程到几个地域之间的相互影响的学习,从小尺度到大尺度,从单一到综合。其实,19世纪初期的德国地理学家洪堡就已经提出了“地球表面各种自然地理现象之间存在着因果上和区域上的联系”这样的观点,并根据大量的实地考察、资料分析,他论证了植物的水平分布与气候的关系、首创了世界等温线图,研究了气候的形成和分布规律等等,洪堡的这些贡献极大地促进了自然地理学的发展,从此自然地理学由单一的、表象的、静态的研究走向了综合的、内在的、动态的整体研究。希望各位同学都能向洪堡学习,在面对未来生活、学习时,都能用综合、动态的眼光看待问题并解决问题。

【设计意图】笔者先运用了人教版的“湖泊演变为陆地”案例,从一个地域入手先进行学习,之后运用中图版的活动,进行两个地域之间联系的学习。运用了由简到难递进式的教学方法,符合学生的认知规律,并最后通过这一部分的学习和中图版中的阅读德国洪堡对自然地理学的贡献来引导学生运用从小尺度到大尺度、单一到综合、静态到动态的视角来解决问题的思维方式。

【教学设计三】布置作业

根据本节课所学,以小组为单位(3-4人),运用整体性原理,分析秘鲁西海岸荒漠区的自然地理特征。尝试用示意图表示之间的关系。同学们也可以寻找其他地区进行分析,最后形成报告,小组代表进行汇报。

【设计意图】笔者将中图版的案例分析作为本节课的作业,该案例是南美洲的案例,在课堂上教师没有进行讲解,让学生根据今天这堂课的学习自己去分析,达到“讲一学二考三”效果。同时以小组形式进行,促进学生之间的合作学习,最后进行汇报,锻炼学生的能力。

3.从拓展知识选取视角进行比较

两个版本教材在本章节都具有一些拓展知识,例如人教版中的“生物循环将自然环境要素联系为整体”“坡面土壤厚度的稳定性”。中图版中的“古代对自然地理要素的认识”“从自然地理要素到自然地理环境”“青藏高原隆起的影响”。相比较人教版的拓展知识部分过于注重理论性,缺少了一些与生活实例的结合;中图版的相对来说更加体现生活性,有利于促进学习者的理解。教师在进行授课时在保证教学内容完成的情况下可以适当采用中图版的内容进行拓展。其中有的部分也可作为思政内容的素材,例如中图版的“从自然地理要素到自然地理环境”中表明了德国地理学家洪堡对于自然地理学的贡献,教师就可以就此处进行思政教育,启发学生善于发现、研究问题,学会动态看待问题。详细见如上【教学设计二】。

【于乐乐,2021级学科教学(地理)专业硕士研究生。通讯作者常月明,内蒙古师范大学地理科学学院副教授,主要从事GIS与遥感应用研究。】