基于神入理念的历史人物评价教学策略探究

作者: 叶粉

摘 要:新课程理念下的历史与社会教学,不再仅仅追求知识的传授,更注重学生个性化的思维过程。20世纪后期由英国传入我国的“神入”理念,强调“主体进入客体之中去想象客体”,逐渐引起了学者和历史教师的关注。本文以《评价李鸿章》为例,尝试在教学实践中运用“观察历史图片”、“解读文本材料”、“模拟历史场景”等教学策略,“神入”历史人物,激发学生思维,使学生认识到历史人物的复杂性和历史结论的暂时性,学会全面、客观的评价历史人物,尤其是一些功过兼有、有争议的历史人物。

关键词:神入; 历史人物; 教学实践

中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2015)01-052-003

一、问题的提出

“还历史人物的本来面目”,这是历史教学的天然功能之一,它指的是要实事求是地恢复被曲解、被遮蔽了的历史人物的原貌。目前的初中历史教学中,对历史人物的评价主要存在以下现象:许多历史真相,本来是清楚的,但由于各种原因被歪曲或遮蔽了;也有些历史真相,就教材的编制而言,本来就是半明半暗或不大清楚的。运用“神入”理念,解读历史人物,一方面,可以让学生尽可能触摸历史情境所表征的原初的生活世界,尽可能进入历史人物的灵魂深处,去不断地接近历史人物的本真,尽可能的还历史人物以本来面目;另一方面,可以使学生认识到历史人物本身的复杂性,认识到历史观点是需要不断修正和完善的,历史结论具有暂时性的特点。使学生初步学会全面、客观的评价历史人物,尤其是一些功过兼有、有争议的历史人物。

本文结合补充设计的“评价李鸿章”(本课设计在八年级学生学完“汇入工业文明大潮的中国”之后,对中国近代相关历史事件已有初步的认识和了解)一课的教学实践,谈谈如何运用“神入”来解读历史人物。

二、“神入”概念解读

“神入”(Empathy) 一词从西方历史教学界传入我国,意思是指在历史教学过程中,学生应置身于历史发展的环境中去观察历史,站在历史人物的立场上去研究历史,从而把握历史人物的思想、情感、信仰、动机和意图等,并理解他们思想的发展变化,即“主体进入客体之中去想象客体”的研究活动。1

三、“神入”评价历史人物教学具体操作策略

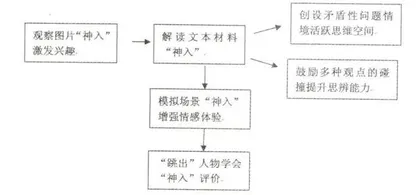

“神入”理念评价历史人物,要求师生在教学中,走进历史,“亲历”历史事件,站在历史人物的立场上,理解历史人物,关怀历史人物,这就是所谓的移情。它不仅能激发学生的兴趣,发挥其主体作用,而且能使历史人物的评价逐于公正、全面。本人在以下教学实践中的操作思路如图所示:

人教版初中历史与社会教材“汇入工业文明大潮的中国”,讲述的是近代中华民族一面英勇反抗外国侵略,一面反复思考“中国往何处去”,在选择现代化道路的艰辛摸索中,逐渐汇入到工业文明的大潮中。2学习这段历史,不得不提的一个人就是李鸿章,梁启超先生曾经说过:李鸿章的历史,就是晚清四十年的历史。我们读李鸿章,其实也是在读晚清这个老大帝国的衰落与悲凉晚景。长期以来,对于李鸿章的评价,只论及他对内如何镇压太平天国革命,对外如何签订不平等条约,而对他的其他活动或避而不谈,或语焉不详。这往往会误导后人一谈起李鸿章就会把他与“卖国贼”联系在一起,如何引导知识不深,阅历尚浅的初中学生运用已掌握的历史知识,对其进行全面客观的评价,本人认为可以运用以下策略。

1.观察历史图片,走近历史人物,激发学习兴趣

“神入”历史,不是让学生解读历史时,一味的死记硬背,而是面对丰富的语言文字、图像材料等,能置身历史的原貌中,产生非常接近“原时代”的概念。作为史料的历史图片,直观表象、形象生动,能为“神入”历史,“进入客体之中去想象客体”,设身处地地观察历史、理解历史、探究历史,提供“小切口”,它能“短平快”地引发兴趣,激发想象,促进思考,从而比较准确地感悟历史,从历史学习中获取乐趣和智慧。

导入环节教师呈现与“他”有关的四副历史图片:“猜猜他是谁?”

对历史人物的评价,需根据其对历史发展、社会进步在客观上所起的推动或阻碍作用来予以肯定或否定,评价历史人物离不开对与其相关的历史事件和时代特征的解读。导入教学中选取了李鸿章一生中最主要的四个历史事件,引导学生透过历史图片神入,为之后评价李鸿章提供了其生活的时代背景:观察图片——文字解释:“组建的淮军成为清政府对太平天国作战的主力”,可知“他”参与了清政府对太平天国运动的镇压,且曾组建过淮军;通过观察图片二画面中的船舰和画外解释,引导学生认识到“他”参与了近代的“洋务运动”;观察图片三纪念馆墙上1894年的年份字样,引导学生“他”与1894年近代的一场海战有关;观察图片四清政府官员与外国使臣围坐在一起,可能在签订某一个不平等条约……

2.解读历史材料“神入”历史人物,提高历史思维能力

近年来,历史教学界越来越重视学生对于历史资料的分析和比较,如果课堂上学生的活动只是囿于统编教材提供的史实和观点之内,学生只能重复统编教材给出的固定事实和结论,那么学生的主体地位,思维能力和创新精神的培养,都无从体现。对于历史学科来说中,学生的活动不仅仅体现于教师-学生的互动上,而且应该体现教师-教学文本-学生的互动上。教学文本并不仅仅限于教材,而应该包括所有进入教学活动的历史材料。

2.1创设矛盾性问题情境,活跃思维空间。矛盾性问题情境可以激发学生的好奇心和探究愿望,通过引导学生解读课前准备的预习材料,对历史材料进行比较和分析“神入”历史人物,提高学生的历史思维能力。

教师呈现材料,学生进行小组合作探究:阅读材料谈谈你认为李鸿章是“忠臣”还是“刽子手”?

材料一:1860年清政府在第二次鸦片战争中惨败于英法侵略军,清王朝确实岌岌可危:北方外国侵略者已将京师攻克,咸丰帝出逃热河;南方“天京”久攻不克,太平天国声势仍然浩大,远无“肃清”、“剿灭”迹象。清政府显已内外交困,走投无路。

材料一:1862年4月的上海,春寒料峭。李鸿章带领六千多名淮军在黄浦江畔登陆。在同太平军的作战中,淮军节节胜利,名声大震,继湘军之后,中国近代史上又一支新军崛起。

学生小组合作发表各自看法后,教师提示学生阅读课前预习材料,李鸿章家世及教育状况:其父李文安,自幼勤奋读书,三十五岁得中举人,年近四十时高中进士,由此奠定李家“始以科甲奋起,遂为庐郡望族”之基础……造就出“一门两代三进士”的辉煌家景……李夫人出身书香门第,“秉性淑慎,教子义方”。她经常教导儿子“致事报国”。李鸿章本名章铜,父亲后改其名为鸿章,意在希望他成人后能“宏图大展,文章经国”。李鸿章没有辜负父亲的殷殷期望,二十一岁考中举人,二十四岁中了进士,成为当时安徽最年轻的翰林……(节选自《中兴之臣还是卖国贼:原来李鸿章》)引导学生认识到:从李鸿章的出身和教育背景来看,他不可能在当时背叛清庭而投靠另一个“清庭”。李鸿章出身于官宦世家,李家是世受皇恩,因此李鸿章要竭尽全力救清于危难之中,镇压太平军是他的“忠君”的表现,是由其阶级立场决定的。

2.2鼓励多种观点的碰撞,提升思辨能力。白月桥先生认为“历史思维的本质就是依据历史资料,生动、完整、具体地再现逝去的历史。”使自己的主观认识能够不断的接近历史真实,来反映历史发展规律,为社会发展和人类进步提供借鉴,这是历史思维的终极目标。

为了学生能在多种证据和观点的碰撞中,主动解读文本材料,真正走进历史人物,教师在接下来的教学中设计了辩论环节:李鸿章是“中兴之臣”还是“卖国贼”?首先教师播放视频军事讲座海殇:“甲午战争与《马关条约》”片段(包含甲午战争中日实力对比;春帆楼李鸿章遇刺等),然后指导学生小组合作解读以下史料:

李鸿章所造就的近代中国“第一”:第一支完全由洋枪装备的部队、第一次公派留学生、第一家轮船航运企业轮船招商局、第一个海军基地……

“海军费绌,设备多不完,惟鸿章知之深。朝野皆不习外事,谓日本国小不足平,故全国主战,独鸿章深知其强盛,逆料中国海陆军皆不可恃,故宁忍诟言和。朝臣争劾鸿章误国,枢臣日责鸿章,乃不得已而备战。” ——《罗瘿公历史笔记辑》

1875年,清帝答应每年拿出四百万两作为海防军费,但到了1877年,李鸿章总共才收到不到两百万两。从1888年到1894年,清朝海军没有添置一艘新舰,而且“出于财政的原因,英国顾问在战前建议买的两艘战舰变得竹篮打水,而这两艘战舰却驶进了日本人的港口,其中有一艘叫‘吉野’号的,在后来的海战中创下了前所未有的记录”。 ——《剑桥晚清史》

“中国之败全由不西化之故,非鸿章之过”。

——全体军机大臣一份奏折

“将中国生计一网打尽”,“自古取之国,无此酷毒者。”

——谭嗣同

《辛丑条约》签订后,李鸿章在病榻上上奏朝廷:臣等伏查近数十年内,每有一次构衅,必多一次吃亏。上年事变之来尤为仓促,创深痛巨,薄海惊心。今议和已成,大局稍定,仍希朝廷坚持定见,外修和好,内图富强,或可渐有转机。 ——王树增著《1901年》

面对日方提出的苛刻条件,中方只有“允”和“不允”两种选择,……李公一直磨到点灯时分,口干舌燥地要求再削减五千万两,实在达不到目的了,又说减少二千万两也行,最后甚至满眼含泪向伊藤博文哀求……多少减一点儿,算送给我回国的路费吧……《马关条约》签订后,李鸿章曾发誓“终身不履日地”。

——凤凰卫视“《血色黄昏——李鸿章的洋务生涯》

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在放手办理,不过勉强涂饰,虚有其表,不揭破,犹可敷衍一时……即有小小风雨,打成几个窟笼,随时补葺,亦可支吾对付……自然真相破露,不可收拾,但裱糊匠又何术能负其责?”

——李鸿章

以辩论赛的形式来展现小组合作的成果,不仅丰富了教学方式,提高了学生“神入”历史的兴趣和主动性,而且必然促使学生对史料进行深度阅读,对多种证据和观点进行比较归类,形成个性化的思考,思辨能力得到提升。

3.模拟历史场景,“神入”历史人物,增强历史情感体验

“体验”是一种综合性的学习方式,是指师生利用相关的素材,通过复现、模拟等方式创设场景,近距离地感受历史,从而调动情绪、情感,引发观察和思考。3“神入”历史人物,需借助于精神的沟通与感情的共鸣,它可以通过模拟历史场景来“体验”。为此,教师设置了以下两个模拟场景:

场景一:教师用动情的语言讲述“临事方知一死难——一李鸿章的凄惨谢幕。

场景二:学生以小组为单位,根据自己对李鸿章的认识,自选一历史场景进行角色扮演。

教师以讲述故事的“神入”方式,引导学生“移情”于教师讲述的历史情境之中,使学生仿佛置身于100多年前风雨飘摇的晚清时代,设身处地地体会探究历史人物的心境,使学生感到历史并不是枯燥乏味的过去事实的陈列,而是活生生的;学生通过模拟历史场景“神入”历史人物,在体验历史人物时,把一个陌生的(或不太熟悉)、外在的、与己无关的遥远的历史人物变为熟悉的、可以与之交谈的存在,并赋予了历史人物以自己的独特见解。而且借助于精神沟通与感情共鸣的“神入”方式,比干瘪的文字说教更能达到教育效果。不过,值得注意的是,“神入”的教学虽然需要“情感”的介入,但它不是简单的“同情心”,或情绪化的偏离,“神入”的“情感性”更依赖于理性的尊重和客观感性地体验。

4.借鉴前人经验“跳出”历史人物,初步学会“神入”评价

历史认识不可能一次完成对历史客体整体过程的认识,只能在特定的时空条件下,从局部和现象开始,逐步地接近与认识它,使历史认识呈现出由局部到整体,由现象到本质的发展路径。这其中每个局部、每个具体的历史认识,只要是真实地反映特定历史内容的,都具有真理性,都是历史认识的相对真理。另外,在解读历史人物时,必然有一部分历史现象是暂时没被认识或暂时不可能被认识的,只有历史认识的条件发生改变的时候,它才能得到修正补充和发展完善。从这个意义上讲,任何对历史人物的认识都是相对的、暂时的,不可能是绝对的、永恒的。因此,教师在本课的结尾部分呈现了不同国家,不同时期人物对李鸿章的不同评价: