当孩子与古老大节相遇

作者: 沈婷

摘 要:当传统节日文化受到外来文化与商业文化冲击时,人们感叹“年味不足”,这引起了国家政府及许多教育者的思考与警醒。本文中,笔者针对现有教材中传统节日教育的缺失,基于地域特点及儿童发展需求,就本园的研究现状,对节日网络的构建、节日课程的打造、节日资源的整合等方面进行了实践性阐述。

关键词:传统节日文化; 园本化

中图分类号:G610 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2015)01-121-002

传统节日文化是一种历史文化,是一个国家或一个民族在漫长的历史过程中形成和发展的民族文化,也是一种民族风俗和民族习惯,愉悦的节日氛围、浓厚的节日文化,能让幼儿在节日体验中促进多方面能力的发展。但有一段时间,大人和孩子们熟知并热衷的是“洋节日”、“洋风俗”,我们看到的是外来文化与商业文化的冲击,人们就在感叹“年味不足”时,也渐渐发现中国的传统节日文化正在远去,这引起了国家政府乃至许多教育者的思考与警醒。

在实施现有教材中,我们也发现以下现状:

第一,入编教材较多地有元宵节、元旦等,具有地域文化特色的节日较少。

第二,节日活动流于形式,停留在娱乐的表层,缺乏内涵的深挖。

第三,节日教育资源不够丰富,同时缺乏整合,教师使用不方便。

如何重拾中国传统的节日文化?并以节日文化教育为契机,挖掘节日文化内涵,拓展教育资源,把孩子身心愉悦的发展放在首位,给予幼儿体验与表达的机会,让幼儿在节日教育中感受愉悦、体悟情感、发展能力。这是笔者一直思考的问题,也是幼儿园致力于实践研究的方向。

一、基于地域特色,构建传统节日新网络

不同民族、不同地域都有着丰富内涵及人文特色的节日,哪怕是同一节日,各地的节日风俗也会因地域差别而有所不同。所以选取富有当地地域特色的节日文化,更贴切幼儿生活,更容易被幼儿接受与喜爱。

为此,我们精心选择具有苏州地域特色的节日,传承吴地人民祖祖辈辈延续下来的节日文化,构建富有浓厚水乡地域特色的节日新网络。在民俗专家的指导下,我们结合传统习俗和四季节气,梳理了十二个节日,主要是指正月灯彩节,二月里春龙节,三月三嬉戏节,四月神仙节,五月戏水节,六月晒书节,七月巧手节,八月金桂节,九月九九节,十月新米节,十一月消寒节,十二月腊八节等。

正月“灯彩节”即元宵节,苏州一直有元宵灯会的习俗,每逢元宵节,盘门等景区张灯结彩、灯火通明,幼儿对色彩缤纷、形态各异的花灯最感兴趣,所以元宵节又名灯彩节,让孩子在做灯、赏灯、猜灯谜中体悟节日的快乐。

“腊八节”,苏州流传着积谷甏的故事,一个小小的积谷甏记录着吴地人民勤俭节约的传统美德,那一碗碗香喷喷的腊八粥正是人们节俭的体现。在腊八前后,教师与孩子一起巧用积谷甏,身体力行体验节俭。

二、基于儿童发展,打造传统节日新课程

“节日就像一棵树,有树根、树干、树枝,它的根必须扎在幼儿的生活中,扎的越深,吸取的营养越多,树干和树枝才会获得更多的营养,才会越长越大。”基于对儿童发展的思考,仅仅依靠一次、两次的节日庆祝活动,并不能将节日文化真正浸润于孩子的生活与心灵,所以必须建立科学的课程目标、严谨的课程结构、扎实的课程活动,用丰富的课程加深孩子对节日的认识与理解。

* 课程目标

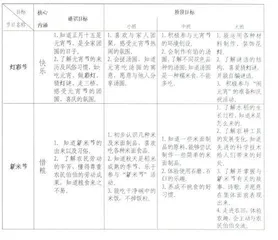

虞永平说过:“对于节日意义、内涵的理解,我们应该用课程的眼光来看,对节日的挖掘一定要深入,要赋予它新的内容,要用不同的眼光来审视,不同节日的核心价值是不一样的。”为此,我们根据幼儿年龄特点,赋予十二节日不同的核心内涵:“灯彩节—快乐,春龙节—成长,嬉戏节—向上,神仙节—自信,戏水节—爱国,晒书节—好学,巧手节—灵巧,金桂节—感恩,九九节—敬老,新米节—惜粮,消寒节—勇敢,腊八节—节俭。” 同时,紧紧围绕各节日的核心内涵,从幼儿需要、社会发展角度出发,根据不同年龄特点,设置了通识目标与阶段目标。

如:

* 课程结构

课程结构是课程目标转化成教育成果的纽带,是课程实施活动顺利开展的依据。我们以某一节日主题为中心,发展出跨及各领域的活动,以低结构活动为主,高结构活动为辅,生成脉络分明的丰富之网,使之迈向完整幼儿之发展。同时,尽可能多地为幼儿创设人际互动、社会体验、观察生活、艺术创作的机会,充分发挥节日的教育价值。

低结构活动:创造性游戏、区域游戏等各类游戏中渗透吴地节日内容,提供丰富的游戏材料,如新米节收集稻穗、各种米及米制品等,幼儿运用稻穗、稻草创意制作,用石臼磨米,学习淘米等,活动内容具有选择性和生成性,强调幼儿生活经验、学习经验的获取。

高结构活动:以五大领域为切入点,以丰富吴地节日风俗习惯、人文精神等为目的,教师选择适宜的节日教学内容,预设与生成相结合,如“灯彩节”组织幼儿开展“猜谜”、“制作花灯”等学习活动,更好地帮助幼儿感受吴地节日文化。

经过一个主题活动的深入学习与体验,教师和幼儿最终会精心策划一个大型的节日庆祝活动,通过节庆活动,将主题活动推向高潮,让幼儿体验节日庆祝的欢乐氛围,将吴地节日文化内化到幼儿的心灵中。

* 课程原则

我们教育的对象是幼儿,幼儿年龄小,知识经验贫乏,其生理、心理发展水平决定了对幼儿的教育必须以其生活为特征——在幼儿的生活中,通过让其不断获得丰富的经验来促进幼儿的生长发育。我们在园本节日课程开展中,谨记三个原则,使节日内涵不断延伸:

1.“生活体验”原则:尽可能多地捕捉、收集真实的生活元素,带领幼儿进入真实的生活场景,让幼儿在生活情境中感受节日的快乐。如新米节的节日内涵是“惜粮”,我们带领孩子走进农田,当孩子看到沉甸甸、金灿灿的稻穗,看到农民伯伯辛勤的劳作,立刻就用手中的画笔记录下了这丰收的景象,孩子们还亲手与老奶奶一起制作新米团子,这远比在教室中与孩子讲“粒粒皆辛苦”的道理更生动、更强烈,孩子们更深切地体会到了惜粮的重要性。

2.“自我构建”原则:对节日的理解和延续关键是让节日成为幼儿“自己的节日”,在主动建构中自我发展。我们就让幼儿在充分感受民间工艺魅力的基础上,自己运用各种艺术形式制作神仙龟、神仙蛋、神仙花瓶等,由幼儿自己组织庙会、自己吆喝表演来“主宰”自己的节日,充分培养幼儿组织活动的能力,提高幼儿的自信心与表现欲。

3.“情感内化”原则:九九节、金桂节时,我们曾多次带领孩子走进山塘街一位独居老人送糕派福,孩子与独居老人建立了深厚的感情,每次孩子去,独居老人都忙这忙那,老人的喜悦同样感染了孩子,而这份良好的道德情感在日常生活中更得以发展与延续。

三、基于课程拓展,整合传统节日新资源

为使节日课程深入开展,弥补现有教育资源的不足,我们依托幼儿生活经验,尽力挖掘社会中利于幼儿感受节日文化的环境资源,建立教育基地,将具有相关丰富经验的社区人力资源有效组织起来,争取社会及家长对该课程的支持,架构家长、社区、幼儿园三位一体的德育网络,建立起节日文化社会教育资源的资源包。

1.深挖社区及人力资源

我园毗邻虎丘风景区、历史名街山塘街,又临近乡村农田,有着丰富、悠久的人文典故,及浓郁的吴地节日传统。我们充分挖掘与开发社区资源,让孩子走进社区,加强人际互动,使节日情感扎根幼儿心灵。

2.建立电子文本资源包

针对节日活动教学资源相对匮乏的现状,我们随时运用视频、照片等方式记录节日活动、幼儿作品等,为后续的节日活动积累了大量的音像资料,建立“灯彩节”、“嬉戏节”、“戏水节”等园本节日电子资源包。并运用多种多媒体手段,收集了大量的节日素材,化零为整,制作了“新米节”、“神仙节”等多个主题课件包,为教师开展节日主题活动提供了资源保障。

3.整理民俗文本资源

传统节日活动中有大量的民间童谣与游戏,如消寒节(冬至)有数九歌“一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九水上走,七九河开八九雁归,九九加一九,耕牛遍地走。”这些朗朗上口的童谣,通过口耳相传流传至今,但也因日久已经逐渐消失,为此,我们通过网络搜集、民俗专家的指导,将一些苏州童谣与民间游戏整理成册,并在幼儿园内大加推广,使苏州节日民俗文化得以流传,让幼儿更加了解苏州的风土人情。

“把古老的大节在继承的基础上变为孩子喜爱的节日,让孩子永远不会忘记那愉快的节日风俗”,笔者相信这是每个教育人的梦想,中国传统节日定能发挥中国文化惯有的价值整合功能,在孩子的心中留下最美好的印象,也让节日美好的道德功能影响一代又一代人。