基于应用型人才培养的《运输实务》课程改革研究与实践

作者: 陈艺璇

摘 要:本文从应用技术型物流人才培养出发,对物流专业课程《运输实务》传统教学和教学改革中不足,将结合课程特点,深入企业实际,探讨行动导向教学法在课程教学内容设计、教学方法和教学评价中的应用。

关键词:运输实务; 行动导向教学法; 课程改革

中图分类号:G71 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2014)06-118-002

一、引言

随着经济迅猛发展,物流已被公认为是提高企业竞争力核心关键,物流业也成为国民经济的新增长点,据统计,中国物流行业人才缺口高达600万,理论上来看,高校物流专业毕业生不存在就业问题,而眼前的现实体现是企业急需物流人才和高校物流毕业生就业困难的供需矛盾非常突出,这也警示着高校物流专业课程教学不适应市场需要。而伴随着近年来应用技术大学在国内的兴起和应用型人才,培养理念的普及,物流专业课程教学改革又有了更高要求,但由于大部分院校师资力量严重不足和校企合作不够深入等种种主客观的因素交叉影响,在传统困惑和改革创新过程中衍生出来新的问题,比如对学情把握不恰当;教材指导性不强;课程内容和企业实际有很大差异;项目式教学流于形式;实践环节与理论知识脱节;教学方法和手段僵化;考核形式单一等等。如果问题没有得到解决,将最终导致改革成效不突出,无法化解根本矛盾。本文将以应用技术大学物流专业开设的核心课程《运输实务》为例,从应用技术型物流人才培养出发,探索行动导向教学法在课程教学中的应用。

二、行动导向教学法在《运输实务》课程教学中的应用

《运输实务》课程实践性和技术性偏强,学生感觉难学,在课堂上经常出现“教师讲得筋疲力尽,学生学得三心二意”的现象,行动导向教学法倡导“以学生为主体”、“教学做一体化”的教学原则,恰巧能将《运输实务》课程教学的难化解到学习情境中,不强调知识的系统性,而强调在做中学,通过学生脑、心、手共用的主动学习活动构建知识、形成应用能力,满足应用技术型物流人才培养目的。进行教学改革,提升学生的职业能力。

1.课程目标定位

应用技术大学是以服务地方经济为宗旨的,因而对于《运输实务》课程来说,在适应区域经济发展的大环境下,与物流运输企业发展战略一致是其具体目标,包括知识目标和能力目标两个方面。一是掌握物流运输行业规则和岗位业务知识等管理理论,二是培养学生掌握运输组织、运输流程、运输管理三大核心技能,以及运输调度、运输配载和线路优化三大核心技术,同时在不断实践中塑造职业素养,锻炼执行能力,提升适岗能力。

2.教学内容设计

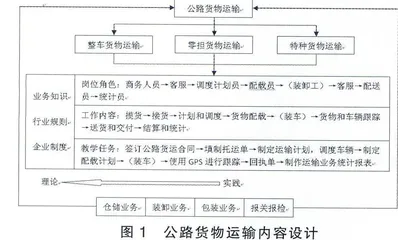

根据课程目标要求和行动导向教学法指导,教学内容要“专”不要“全”,知识运用要“准”不要“泛”,立足于“学得会,用得上,”同时兼顾物流技术型人才职业发展要求,将整门课程分成了七个情景:运输概述、公路货物运输、铁路货物运输、水路货物运输、航空货物运输、联合运输和运输方式选择及运输合理化,七个情景设计都选择当地典型实际运输企业作为背景,并邀请企业专家共同参与。在内容组织上,每个情景分为若干个核心项目,每个项目细化为若干个任务,这些任务以运输企业作业流程作为贯通,将实践和业务知识、行业规则和企业制度等理论知识结合起来(见图1),按照工作过程系统化的方法设定任务目标,由学生尝试引发“问题”,由“问题”引发“思考”,再由“思考”引发“知识需求”,这个时候老师参与进来讲解理论知识,学生就能依据所获取的“知识”来解决“问题”。如果要让学生把单纯课堂中所学理论知识即时转化为应用的能力是比较难的,有效途径之一就是实现理论和实践相融合。

3.教学方法

教学实践中,依据对关键能力的培养分析,创设学习情境,提炼工作任务,以行动导向学生自主学习,有助于提高知识前沿性和实用性,而这也决定了教学方法必须灵活、创新、多元。理论的业务知识传授可以灵活运用多媒体技术,配合企业真实案例与学习资源,用视频、业务流程图、动画这些可视化案例,避免枯燥和疲劳,同时开展互动式教学,比如小组讨论,激发学生学习潜能,让他们自己寻找合适的途径解决任务完成过程中的难题和困惑,以强化其专业应用能力的培养。

比如,公路零担货物运输中“填制托运单”任务的教学,通过当地企业真实案例重现,由教师扮演托运客户角色,学生小组扮演承运公司角色,参照多媒体播放的工作流程演示,学生小组独立完成接待客户、了解客户托运需求、填制完整托运单,与客户及仓库工作组完成工作交接,整个过程教师在旁引导。学生小组可以在操作过程中利用询问、查阅书籍来解决发生的问题,完成之后,其他工作组会对该小组在工作过程中的表现、知识的掌握程度、灵活应变能力和协调能力进行点评。“多媒体技术+模拟岗位”的方式,可帮助学生加速对流程的理解,提升职业技能。

4.综合评价与考核

由于理实结合的需要,传统的考核方式失去了意义,本课程就需要对考核方式提出改革,基于多元评价理论,结合运输管理实际工作要求进行评价,体现课程评价与企业标准的融合。本课程针对每个工作任务的目标要求,设计了学习测评表(见表1),对学生在该任务中所体现的专业知识、专业能力和专业素养进行考核。

以行动为导向的教学考核中,一方面是考核主体多元化,既有教师评价,也有组内自评和组组互评,考核的标准就是企业标准;另一方面是考核内容综合化,既考核学生对专业知识掌握情况,也考核其自主学习能力、组织协调能力、社会交往能力和灵活应变能力等。考核形式也随之改变,并不一味以闭卷考试结果裁定学生优差,而更注重过程,以及在过程中综合应用能力的培养,让学生走出“高分低能”的怪圈。

三、行动导向教学法在《运输实务》课程教学中的应用效果

本门课程首先在11级物流管理专业进行了尝试,并持续改进加入了企业教师和企业见习要素,在学生评教中获得一致肯定。由于学生成为了主体,学生主动性和积极性明显提高。教师也不再是“高高在上”,而变成在学生执行任务过程中的引路人,双方信任程度增进,教师也容易发现学生身上不同的闪光点,因材施教。不过在教学过程中依然有需要进一步深入的地方,比如综合实践环节的设置等,学无止境,改无止境,培养企业需要的应用技术型物流人才是应用技术大学物流专业的唯一出路。

基金项目:南宁学院教学改革项目“基于应用型人才培养的运输实务课程教学研究与实践”(项目编号:2014XJJG09)

参考文献:

[1]朱仕兄.物流运输管理实务[M]北京:北京交通大学出版社,2008.

[2]陈红霞.行动导向教学法在“航空货物运输实务”教学中的实践研究[J]职教通讯,2012(33):60-63

[3]阙丽娟.基于校企融合的《运输管理实务》系统化课程设计与评价研究[J]物流技术,2013(11):472-474

[4]谷再秋,朱庆伟.面向应用型人才培养的《物流学》课程改革研究[J]教育教学,2011(10):112-113