家用电器的辐射与防护

作者: 方 华摘要:本文主要介绍了电磁辐射概念,电磁辐射的来源及电磁辐射对人体的影响,电磁辐射的阈值及常用家电的辐射强度,以及电磁辐射的防护。

关键词:电磁辐射;危害;辐射强度;防护

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2010)2-152-001

随着科技的高速发展,各种各样的科技产品、家用电器走人人们的生活,这一切都大大地提高了人们的工作效率、改善了人们的生活。不敢想象,如果没有了这些带电设备人们的生活将会怎样?可是随着城市周围的高压电、发射塔越来越高、家中的电器设备越来越多,目前电磁辐射污染已成为继水、空气、噪声之后的第四大环境污染。那么,什么是电磁辐射?它对我们到底会产生怎样的影响?以及我们如何来防护?本文将就这几个方面作一介绍。

一、何为电磁辐射

电磁辐射是指能量以电磁波的形式通过空间传播的现象。它的传播速度即光速。电磁辐射可按其频率由小到大排列成无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、x射线和r射线等若干频率段,形成电磁波谱。频率越高辐射的量子能量越大,其生物学作用也越强。

二、电磁辐射对人体的影响

1、电磁辐射有危害的部分事实依据

1.1 美国一癌症医疗基金会对一些遭电磁辐射损伤的病人抽样化验,结果表明在高压线附近工作的人,其癌细胞生长速度比一般人快24倍。

1.2 在意大利,靠近高压线每年有400名儿童患白血病。

1.3 几年前,在风景名胜峨眉山发生过一起微波污染事件,在面向微波发射站的坡面上。由于长期遭受辐射,松树等自然植被全部枯萎而死,而山的另一面,植被却郁郁葱葱。

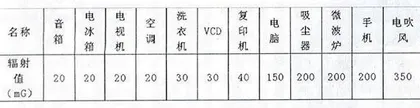

2、常用家电的辐射强度

目前我们相关部门对—些常用的家电辐射强度的测试结果是:

当然,这些值都是在接近家电的地方测试,实际其辐射强度还与距离的平方成反比关系,离辐射源距离越远,受到的辐射就越小。

3、电磁辐射对人体的影响

电磁波的致病效应随着磁场振动频率的增大而增大,频率超过10万赫兹以上,使^体组织内分子原有的电场发生变化,给组成脑细胞的各种生物分子以一定程度的破坏。产生过多的过氧化物等有害代谢物,甚至使脑细胞的DHA密码排列错乱主要反映在:

3.1 宏观致热效应:可造成人体组织或器官不可恢复的伤害。如眼睛产生白内障、男性不育,当功率为1000W的微波直接照射人时,可在几秒内致人死亡。

3.2 高频弱电磁场对人体的非致热效应体现在以下几个方面:

神经系统——人体反复受到电磁辐射后,中枢神经系统及其它方面的功能发生变化。如条件反射性活动受到抑制,出现心动过缓,血压降低,消化不良,记忆力减退,失眠等。

感觉系统——低强度的电磁辐射,可使人的嗅觉机能下降,当人头部受到低频小功率的声频脉冲照射时,就会使人听到好像机器响,昆虫或鸟儿鸣的声音。

免疫系统——我国有人初步观察到,长期接触低强度微波的人和同龄正常人相比,其体液与细胞免疫指标中的免疫球蛋白1gG降低,T细胞花环与淋巴细胞转换率的乘积减小,使人体的体液与细胞免疫能力下降。

遗传效应——微波能损伤染色体。动物试验发现:用195MHz、2.45GItz和96Hz的微波照射老鼠,就会造成染色体缺陷,后代继承了这一缺陷,引起智力迟钝、平均寿命缩短。

四、电磁辐射的防护

1 避免高强度的辐射

一般的家用电器,例如电视、电脑、冰箱、洗衣机等,电磁辐射都比较小,只要不集中摆放,注意一定的安全距离(1.5米之外),对人体基本无损害。对于微波炉,电吹风,手机等,由于辐射功率较大,要特别注意。微波炉的辐射,已成为家中最危险的‘健康杀手”。在使用时要离开至少—米远。电吹风的辐射强度实际上超过微波炉,使用时应保持正确的方法,如开启和关闭电吹风时尽量离头部远一点,不要连续长时间使用,要间断停歇。手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,瞬间电磁场可高达2000mG,尽量使头部与手机天线的距离远—些,最好使用分离耳机和话筒接听电话,不要将手机放在胸前口袋或者挂在腰间。

2 采取屏蔽措施

对于长期涉身于超剂量电磁辐射环境中的人,采用电磁屏蔽是降低电磁辐射最常用的手段之一。当不宜采用屏蔽装置的电线和微波发射装置时,最好在周围设上20~50米的防护带。对于家用电器,其中影响较大的电褥子,微波炉,电视机等,可采用不锈钢纤维布,或者化学镀膜,将其做成罩子。用镀膜玻璃或者金属铸成防护屏架在计算机荧光屏前。

3 合理的辅助饮食

在日常饮食上,可以吃一些抗辐射的食品:如胡萝卜、豆芽、西红柿、油菜、海带、卷心菜、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,有利于调节人体电磁场紊乱状态,加强肌体抵抗电磁辐射的能力。对于长期在电脑前工作的人来说,简单的办法就是在每天上午喝2至3杯的绿茶,吃一个橘子。此外,螺旋藻、沙棘油也具有抗辐射的作用。

电磁辐射对人体的健康造成的是一种潜在的积累型危害。如不重视,不仅对这一代人,而且对后代也可能产生不利影响。除了宣传、普及电磁辐射及防护知识,增强人们的自我保护意识以外,从劳防用品这一方面人手,以“防微杜渐”,显然有着极为重要的意义。因此,尽快制定有关法规和制度并加以实施,这确实已是不容等待。