女校大学生与普通高校女大学生主观幸福感对比研究

作者: 寇 晶1、引言

主观幸福感(Subjective well-being)是“个体根据自定的标准对其生活质量的整体性评价”,是反映社会中个体生活质量的重要心理学指标[1]。大学生作为社会的重要组成部分,代表着青年中知识层次较高的群体,对他们幸福感的研究一直都是积极心理学的一大领域。

女校学生身处特殊的办学模式中,学生在学校面对的人群与男女同校的主流模式有很大的不同,她们所体验到的幸福感与普通高校的女大学生是否有所不同?本研究针对此问题选取两种模式下的学生为研究对象,探讨不同模式下大学生主观幸福感的特点及其差异,一方面可以为大学生幸福感研究提供理论支持,另一方面可以为促进大学生心理健康教育提供建议。

2、研究方法

2.1 研究对象

本研究以女校大学生和普通高校女大学生为研究对象。女校大学生样本为北京中华女子学院74名在校女大学生。普通高校女大学生样本为重庆工商大学、重庆大学在校女大学生,共78名。

2.2 研究工具

量表选用总体主观幸福感量表(GWB),系美国国立卫生统计中心编制,是用来评价被试者主观幸福感的量表。国内段建华(1996)对此表进行了修订[2]。该量表包括6个因子,即:对健康的担心、精力、对生活的满足和兴趣、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制、以及松弛与紧张。本调查采用前18项题目计算总分。

2.3 处理结果

采用SPSS15.0对数据进行整理。

3、调查结果

3.1 女校大学生与普通高校女大学生主观幸福感现状

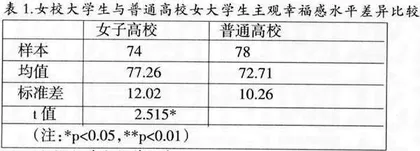

对不同办学模式下女大学生的主观幸福感状况进行描述性分析,其结果如表1。表1表明,女校大学生样本主观幸福感水平明显高于普通高校女大学生样本。女校学生样本的幸福感均值为77.26,普通高校学生样本均值为72.71,差异显著(p<0.05)。

3.2 女校大学生与普通高校女大学生主观幸福感的差异比较

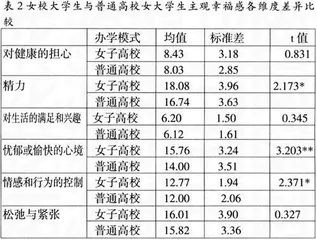

对不同办学模式下女大学生被试进行差异t检验,结果见表2。表2的结果表明,在“精力”、“忧郁或愉快心境”、“情感和行为的控制”三项女校学生得分均高于普通高校学生,差异显著。“对健康的担心”、“生活的满足和兴趣”、“松弛与紧张”三方面无显著差异。

3.3女校大学生与普通高校女大学生主观幸福感的六个维度得分次序

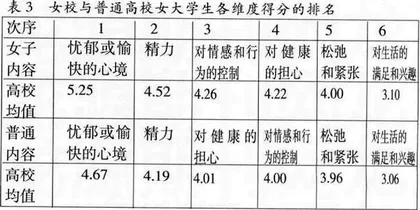

从表3看出,两类女大学生在“忧郁或愉快的心境”、“精力”的分量表上表现出较高幸福感(排在前两位)。对“对生活的满足和兴趣”的幸福体验低(第六位)。

4、讨论

4.1“忧郁或愉快的心境”、“精力”两方面均排在女校大学生和普通高校女大学生主观幸福感的前列,这可能与我国的传统文化相关。中国传统观念期望男性更加独立,承担比女性更大的责任。女大学生作为女性中较高学历的人群,幸福感普遍比男大学生高[3],她们在学校中受到的社会压力相对小,思想更为愉悦。女校的办学模式也加强了大学生自我悦纳感。这种模式可以针对女性特点进行专门教育,加强她们自尊、自信、自立、自强的精神,学生更能深刻地体验到自己存在的价值。

4.2女校大学生将“对情感和行为的控制”排在了第三位,而普通高校女大学生把其排在了第四位。这可能与两种不同模式下形成的女性态度有关。传统观念中女性比男性更为感性,理性程度较之更差。男女混校的环境中,女生有意无意地显示出了较多的感性色彩。而在女校环境中,学生更多接受的是自信、自强等观念,她们的行为比普通高校女生更为理性。有研究显示女校学生比普通高校女生有更积极的参政、法律、自主等理性意识[4]。

4.3女校学生和普通高校女生都把“松弛和紧张”、“对生活的满足和兴趣”排到了后两位,差异不显著。说明她们在这两个维度的幸福感都比较低。国内外已有许多研究表明女性比男性存在更高的焦虑。中国特有的文化中女性大都存在羞涩心理,她们往往不轻易表露自己的情感、发泄负面情绪,很容易产生各种心理问题。

另一方面中国的教育体制以及就业状况也影响了女大学生对生活的满意度。学生在大学阶段接受知识的形式还是以“填鸭”为主,这难免会使学生产生厌学情绪。就业时性别歧视也使女大学生不断经受挫折。据厦门大学的调查显示:在相同条件下,女生就业机会只有男生的87%,女毕业生初次就业率仅为63.4%,比男生低8.7个百分点。

5、结论

5.1女校大学生总体主观幸福感水平明显高于普通高校女大学生。

5.2女校大学生与普通高校女大学生在“精力”、“忧郁或愉快心境”、“情感和行为控制”3个维度存在显著差异。

5.3在“对生活的满足和兴趣”方面,女校和普通高校女大学生幸福感水平都偏低。

参考文献:

[1] 陈秀娟.大学生的主观幸福感及其培养[J].中外健康文摘,2008,(4):190-191.

[2] 汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999:83-88.

[3] 叶晓云.大学生主观幸福感及其与自尊的关系[J].中国健康心理学杂志,2009,17(5):586-588.

[4] 朱宪玲.女校高等教育基本状况分析与问题应对措施初探[J].中华女子学院山东分院学报.2004,(4):42-45.