间歇训练法的生理基础及在运动训练中的运用

作者: 梅贤军摘要:通过对间歇训练法及生理基础的探讨、研究,使我们可以清楚地看到间歇训练法在运动训练中所起的重要作用。从而引起广大教练员和运动员对间歇训练法的重视,达到提高运动成绩的效果。

关键词:间歇训练法;生理基础

中图分类号:G633.96 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2010)8-069-001

一、前言

由德国心脏学家赖因德尔和教练员格施斯所倡导的间歇训练法,自上世纪50年代以来,被体坛广泛应用,且应用的范围及对象越来越广。因此,我们必须正确认识、理解间歇训练法的生理特点及应用的适应规律,这将有助于训练质量的提高。

二、分析与讨论

1 间歇训练法的生理特点

间歇训练法是指在一次(组)练习之后,严格控制间歇时间,在机体未完全恢复的情况下,就进行下一次练习的训练方法。从生理学的角度来看,间歇训练法对提高心泵功能效果显著。赖因德尔与格施斯曾提出一个“间歇训练的格施斯一赖因德尔定律”,即负荷时,心率达到170—180次/分,间歇恢复时至100~125次/分再重复负荷。因此,心率在120~180次,分范围内时,被认为是保持最大心输出量的最佳心率范围。间歇训练的优点就在于练习期间及中间间歇期间,都能使心率保持在最佳的范围内,因而对心泵功能锻炼价值大,对增大心脏容积,提高心脏功能也起很大的作用。

2 间歇训练法在运动训练中的应用

间歇训练法多用跑的训练项目。就这个项目而言,从人体能量代谢角度可分三类:一类是时间短、强度大的项目,主要由磷酸系统供能,不需要氧气,因此也称非乳酸供能;一类是中小强度、时间长的项目,主要由有氧代谢功能,通过糖和脂肪的有氧代谢为肌肉提供能量;另一类是无氧酵解功能,不需要氧气但积累代谢产物乳酸。因此,也称乳酸供能。

间歇训练可用于上述三种不同类型供能的项目,但强度、距离间歇时间却有所不同。

2.1 发展乳酸供能能力,也就是发展绝对速度,练习强度应达到极限。练习时间要短,应安排在8~10秒内完成;间歇时间应安排30~35秒。如休息时间低于30秒,将会导致乳酸堆积而降低对发展磷酸原系统能力的效果。

2.2 发展乳酸供能能力,也就是发展速度耐力,则要求体内达到积聚高乳酸水平。为此,间歇训练应以最大能力跑一分钟左右。间歇休息2~3分钟再重复跑。因为一般在一次强度跑后约经2~3 分钟血乳才达到最高值,才能达到锻炼忍受高乳酸水平积聚的能力。

2.3 发展有氧代谢能力,也可用间歇训练,但要采用中等强度(有氧代谢为主)跑较长时间,间歇时间和跑的时间一样长,这样锻炼的是有氧代谢能力。

3 运用间歇训练法应注意的问题

3.1 运用间歇训练法,应根据训练的具体任务,确定构成间歇训练法的五个因素的参数(练习的时间和距离,重复的次数和组数,负荷强度,每次(组)的间歇时间,间歇时的休息方法)。

3.2 根据训练的具体任务,调节间歇训练法各因素的参数时,应充分考虑其相互之间的影响和制约关茅,如练习的次(组)数与每次练习的强度和间歇时间紧密相关。这样通过每次(组)练习负荷的积累,提高运动员机体抗疲劳的能力,对发展一般耐力和速度、力量耐力起较大的作用。

3.3 由于间歇训练对运动员机体带来的负荷较大,对机体各器官的机能要求也比较高。因此使用这种方法要求运动员有一定的训练基础,并注意加强训练过程中的医务监督。

三、取得成效(以百米跑成绩为例)

我校初一男生、女生10名人选校田径队,原始成绩较差,通过采用间歇训练法后,成绩有较大的提高。

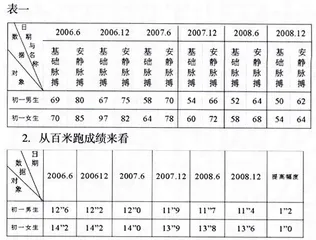

1 首先从运动员的基础脉搏和安静脉搏的测定数据。可从一个侧面看到其心脏功能提高幅度较大(基础脉搏:晨醒后,运动员自测一分钟。安静脉搏:在训练前,教练员测定一分钟):

从表一中可以看出:基础脉搏减少了16~19次/分,安静脉搏减少了18~21次/分。这个数据充分反映这两名运动员经过三年系统的训练心脏功能得到较大的提高。

2 从百米跑成绩来看明显。

四、结论与建议

1 结论

间歇跑不仅是提高运动员速度素质的有效手段,而且对耐力素质的提高也起很大作用。

2 建议

要掌握循序渐进的原则;可采用变换路线、距离等条件进行训练;通过一阶段的训练后,可以测验一下运动员的运动成绩,与前一阶段的成绩进行比较,可以使运动员更加坚定在第二阶段练习的积极性,从而更好地完成训练任务。

参考文献:

[1]运动训练学体育学院通用教材,人民体育出版社

[2]运动生理学体育学院通用教材,人民体育出版社

[3]体育教学与训练1994年版