贯穿式教学情境的设计与思考

作者: 解国柱

[摘 要] 贯穿式教学情境能够提升教师和学生思维的连贯性,促进学生核心素养的培养。基于贯穿式教学情境的教学设计包含四个基本环节:创设大情境,以鲜明主题导入课堂;拆解大情境,以小问题情境推进课堂;回归大情境,利用生活经验解决实际问题;延伸大情境,提升社会责任感。本文以人教版高中《生物学》“细胞的增殖”一课为例,探讨贯穿式教学情境在课堂教学中的运用及其思考。

[关键词] 贯穿式教学;教学情境;教学设计

情境教学一直是课堂教学研究的热点话题。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)提出,生物学课程应以核心素养为宗旨,教师要结合具体的教学内容,为探究性学习创设情境。在教学实践中,大多数教师能够运用情境作为教学内容的载体,但仍存在若干问题。例如,教学情境的碎片化现象,即针对不同教学内容,一节课内采用多个彼此无关的情境,导致情境之间缺乏联系。这种零散的情境设置使得教学过程显得混乱,削弱了教学内容之间的内在联系,不利于学生逻辑思维能力的培养及整体知识结构的构建。相较之下,贯穿式情境则是由教师为整堂课构建的一个解决核心问题的大情境,并根据教学内容,将此大情境细分为多个相互关联的小情境。针对每个小情境,设定一系列问题,并布置相应的学习任务。这样,教师可以引导学生以真实情境为背景,以具体的学习任务为驱动,通过解决问题的方式,让他们在完成任务和解决问题的过程中,学习新知识,构建新概念,进而实现学习目标,提升生物学核心素养。

一、教材分析及设计思路

“细胞的增殖”一课的重点内容是细胞周期的概念和有丝分裂的过程。有丝分裂是真核细胞主要的增殖方式,与生物的遗传密切相关。正常细胞一般分裂50~60次,但是某些细胞在致癌因子的影响下,遗传物质会发生变化,变成能连续分裂的癌细胞,严重者会导致癌症的发生。而癌症是死亡率较高的疾病之一,极大地威胁着人们的身心健康。因此,本课内容是进行社会责任教育的适宜素材。教师若能围绕癌症的发生与预防创设大情境,并设计多样的学习活动,将教学内容巧妙融入其中,既可以帮助学生更好地理解有丝分裂的过程,又能让学生深入理解健康的生活方式对维护人类健康的重要性,从而增强他们的社会责任感,发展其核心素养。

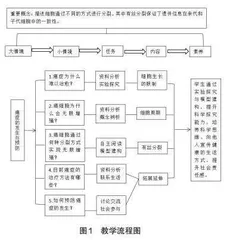

本课的教学设计以“概念—情境—任务—内容—素养”为主线。依据课程标准,本课内容对应的大概念是细胞的生存需要能量和营养物质,并通过分裂实现增殖;涉及的重要概念为描述细胞通过不同的方式进行分裂,其中,有丝分裂保证了遗传信息在亲代和子代细胞中的一致性。在这些概念的指导下,本课以探讨癌症的发生与预防为背景的大情境,将此情境细分为多个小情境,以小问题情境的形式推进,每个小问题情境均指向特定的教学内容。例如,将大情境拆分为小情境(如图1),针对每个小问题情境,布置相应的学习任务,如实验探究、资料分析、模型构建等,使学生在合作完成任务和解决问题的过程中掌握教学内容,并形成新概念。

二、教学过程

(一)创设大情境,以鲜明主题导入课堂

教师展示一系列关于癌症的图片,并附上各类癌症的死亡率数据,引导学生探讨癌症对人类健康的危害。同时,呈现一组漫画《癌症患者的自述》。通过癌症患者自述患病、治疗的艰辛历程及所承受的痛苦,引起学生的情感共鸣,从而迅速将他们引入课堂情境。

(二)细分大情境,以小问题情境推进课堂

问题情境1:癌症为什么难以治愈?

教师可以提供一段医生解释癌症治愈率低原因的材料,让学生了解癌症难以治愈的一个重要原因是癌细胞分裂增殖能力很强。当癌细胞体积增大到一定程度时,便会通过分裂来增殖。由此,引出细胞增殖的概念。随后,教师提出问题:癌细胞为什么不能无限生长?针对此问题,设计互动活动,探究细胞不能无限生长的原因。

学习任务1:探究细胞不能无限生长的原因

教师可以进行演示实验,将含有相同浓度无机盐的琼脂立方块(完整、切成8块、切成27块三组)分别放入蒸馏水中,观察琼脂块向蒸馏水中扩散无机盐离子的过程,其中扩散速率代表物质运输效率。溶液中离子浓度越高,导电能力越强,电导率也越高。教师可以通过电导率传感器测定溶液中的离子浓度,并绘制坐标曲线图进行展示,引导学生分析该图,从细胞大小对物质运输效率的影响角度解释细胞不能无限生长的原因。此外,教师也可以引导学生从其他角度,如遗传物质的角度进行思考。还可以反问学生:“细胞是否越小越有利于与外界进行物质交换?”这样的讨论有助于锻炼和提升学生的科学思维能力。

问题情境2:癌细胞为什么会无限增殖?

教师可以提供两则关于细胞周期的资料,在学生阅读资料后,提出子问题“什么是细胞周期?”。

资料1:正常细胞一般能够分裂50~60次,它会根据环境及自身状态来调整细胞周期进程,以确保细胞分裂的正常进行。

资料2:科学家从海胆受精卵细胞中发现两种与细胞分裂周期密切相关的蛋白质,分别为细胞周期蛋白(cyclin)和细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)。若这些蛋白质表现异常,会导致细胞周期进程控制的失效。在多种肿瘤细胞中,科学家发现CDK酶活性异常活跃,导致细胞分裂失去控制。

学习任务2:辨析细胞周期

学生通过自主阅读人教版高中《生物学》必修1第111页的内容,初步掌握细胞周期的概念和组成。随后,教师设计一系列由浅入深的问题,激发学生的深入思考:如何表示细胞周期?不同细胞的细胞周期具有哪些特点?是否所有细胞都具有细胞周期?通过解答这些问题,学生将能够辨析出细胞周期的特点。

问题情境3:癌细胞通过何种分裂方式实现无限增殖?

教师先简要概述真核生物细胞分裂的三种方式:有丝分裂、无丝分裂和减数分裂,并重点强调有丝分裂是细胞分裂的主要方式。然后,展示洋葱根尖有丝分裂的图像,指导学生对这些细胞图像进行分类,从而让学生对有丝分裂不同阶段的图像获得初步的认识。

学习任务3:阐述有丝分裂的过程

(1)自主学习:学生自主阅读教材中“植物细胞有丝分裂的过程”部分,了解有丝分裂各个时期的特点。

(2)模型构建:小组成员协作,使用黏土等材料制作各个时期的细胞模型,着重模拟染色体的变化。

(3)表达交流:组内成员分工明确,每人负责阐述一个时期的特征。

学生借助自制的黏土模型,阐述有丝分裂的特征,教师进行点评并补充完善。随后,教师进一步提问:“癌细胞与洋葱根尖细胞在有丝分裂过程中存在哪些差异?”引导学生查阅课本,概括出动植物细胞有丝分裂的异同点。

(三)重返大情境,运用生活经验解决实际问题

问题情境4:目前癌症的治疗手段有哪些?

教师引导学生结合自身生活经验,探讨目前治疗癌症的方法,同时,提出问题引发学生思考:放疗和化疗可能带来哪些副作用?在此基础上,介绍最新生物技术——单克隆抗体“生物导弹”在治疗癌症中的优势,从而引起学生对科学、技术与社会之间联系的关注。

问题情境5:如何预防癌症的发生?

教师组织学生互动讨论,分享在日常生活中如何采取预防癌症的措施,旨在帮助学生远离致癌因素,养成健康的生活习惯。

(四)延伸大情境,增强社会责任感

教师布置课后拓展学习任务,激发学生的深入思考。例如,制作预防癌症宣传小报,向公众普及健康生活方式在预防癌症中的重要性;利用网络、图书馆等资源,搜索并了解癌症治疗的最新进展。

三、教学思考

(一)创设有效情境,激发学生学习热情

有效的教学情境能激发学生学习的热情,提高他们的学习效率。通过采用统一的情境贯穿整堂课,以该情境作为学生学习的平台,将此大情境细分为针对具体教学内容的小情境,教师可以有效地推动课堂教学。学生在解决真实情境问题的过程中,逐渐构建起学科的核心概念,从而提升其在新情境中灵活迁移和应用知识解决实际问题的能力。在教授本课时,教师可以围绕“概念情境—任务—目标—素养”这一主线,将细胞的增殖与癌症的发生有机结合,通过一系列互相关联的小情境问题,让学生在具体的学习任务中解决问题,建构概念。

(二)立足真实情境,培养问题解决能力

真实情境教学所创设的情境应源于真实生活或实际发生的事件,相应情境素材的选择也应具有真实性、适切性和包容性。教师在使用情境素材时,应确保其符合教学目标,素材的设置应逻辑清晰、有序,呈现方式应多样,并保证素材的有效性。真实情境教学使学生处于具体的场景中学习,学生不仅能够掌握学科知识和技能,更重要的是,学生在学习过程中能够了解知识背后的情境信息。在真实的情境中,学生需要面对各种问题并探索解决方案,这有助于培养他们的问题解决能力和实际操作能力。

(三)贯穿式情境促进知识迁移

《课程标准》将生命观念置于生物学核心素养之首,旨在凸显这些观念在生物学课程中的地位和育人价值。学生只有理解了生命的本质,才能将有关概念融会贯通,进而在学习与生活中运用生命观念进行分析和解决问题,从而深化对生物学的理解。实际上,教科书的每一个章节都蕴含着丰富的生命观念素材。因此,在教学过程中,教师应以细碎的、具体的事实性知识为基础,创设相应的情境贯穿整个教学过程,通过不同的情境引导,帮助学生提炼出抽象的大概念和重要概念,进而提升学生的问题分析能力和问题解决能力,这些能力将促进他们知识的迁移应用和跨学科学习。

参考文献

[1]应学超.大情境统领下的高中生物学课堂新架构[J].生物学教学,2022,47(11):16-19.

[2]张芸.基于整体式教学情境创设的“基因表达与性状的关系”(第1课时)教学设计[J].生物学教学,2022,47(11):49-51.

[3]邓纯臻,杨卫安,隆平.例析高中生物学教学中“整体式教学情境”的创设[J].生物学教学,2021,46(10):21-24.

[4]中华人民共和国教育部制定.普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

(作者单位:江苏省无锡市堰桥高级中学)