在深度学习中坚定文化自信

作者: 张海蕴

摘要:深度学习理念观照下的文言文教学,主张以合作探究的方式引导学生在诵读中感受中华优秀传统文化的声韵之美,在斟酌字句赏析文本言语形式的过程中读出优秀传统文化的意韵,在合理创设情境的前提下、以读写结合的方式引导学生体悟经典范文中的所言之志、所载之道。将中华优秀传统文化融入文言文教学,可以促使学生在继承和弘扬传统文化的过程中坚定文化自信。

关键词:深度学习;文化自信; 《兰亭集序》

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1003-3963(2025)03-0012-03

《兰亭集序》是统编版高中语文教材选择性必修下册第三单元的一篇课文。第三单元属于“中华传统文化经典研习”学习任务群,该任务群旨在:“引导学生通过阅读中华传统文化经典作品,积累文言阅读经验,培养民族审美趣味,增进对中华优秀传统文化的理解,提升对中华民族文化的认同感、自豪感,增强文化自信,更好地继承和弘扬中华优秀传统文化。”因此,从文化传承的角度学习《兰亭集序》是落实学习任务群教学目标的有效途径。深度学习是指:“在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。”深度学习可以帮助学生在语文实践活动中坚定文化自信。本文以《兰亭集序》教学为例,谈谈在深度学习理念下将中华优秀传统文化融入文言文教学的有效方法,从而实现立德树人的根本目标。

一、因声求气诵经典

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》在“中华传统文化经典研习”学习任务群的“教学提示”中指出:“重视诵读在培养学生语感、增进文本理解中的作用,引导学生积累古代作品的阅读经验。”《兰亭集序》是一篇骈散结合的古代经典散文,适合学生在反复诵读中领略其独特之美。

课例片段展示:

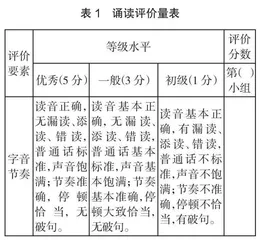

师:(诵读指导)首先,初读文本,借助注释和工具书,读准字音和节奏。如“夫人之相与”中“夫”作为发语词,应读为fú。朗读如“夫人之相与”一句时,“夫/人”中间的停顿一定要明显。其次,复读文本,读出文本的情感特征。如“岂不痛哉”的“痛”字鲜明地指出了作者因为感受到生命短暂而生发的一种情感,读的时候语调要低沉,语速要慢,情感则要悲伤。接着,再读文本,借助文本创作的时代背景,读出文本的文化韵味。兰亭雅集,作者为何产生生命短暂、快乐难以持久的悲伤?其中蕴含着怎样的民族文化心理?这都需要在反复诵读中揣摩体会。在把握以上诵读知识的基础上,请大家分组诵读,并按照诵读评价量表(如表1所示)给各组打分。

课例分析:

清代刘大櫆在《论文偶记》中说:“神气者,文之最精处也……神气不可见,于音节见之。”诵读可以让学生在感知文本声音和形态的同时,实现对文本内在思想和情感的理解。在《兰亭集序》的诵读教学中,教师引导学生从读准字音节奏、读出情感变化和读出文化韵味三个层次反复诵读文本。此外,诵读评价量表的引入也能积极有效地激发学生的诵读兴趣,同时也避免了诵读评价的随意性,为学生的诵读提供了衡量标准。文字的声音和形态都是文化的表现形式,沉潜讽咏,咀嚼玩味,学生在反复诵读中受到中华优秀传统文化的熏陶。

二、斟字酌句品经典

童志斌老师认为:“文言文的章法考究处、炼字炼句处,即文言文的辞章讲究处,往往就是作者言志与载道的关节点、精髓处:‘文道统一’。要了解我国传统文化、拥有民族文化底蕴,就必须阅读文言文,必须抓住这样的关节点、精髓处。”经典文言文章法讲究文辞典雅,拥有极高的审美价值。在文言文教学中,教师应引导学生从言语形式的角度赏析文本,在斟字酌句中探寻文本的文化意蕴。

课例片段展示:

师:《兰亭集序》是一篇文质兼美的文学作品。请同学们分组讨论,本文在词语、句式、修辞、语言风格以及章法结构上的特点,并结合文本来分析其表达效果。

生1:本文用词生动传神。先看实词。比如“所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”一句中,“游”和“骋”写出了作者俯仰天地、纵目观赏、开畅胸怀的自由情态。“极”即“极尽”,极尽所见所闻的乐趣。语意层层推进,“信可乐也”这种极致的快乐便成为水到渠成的情感样态。再看虚词,本文大量使用虚词。避免了当时文坛上流行的骈化文风。比如,“犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽”中,“犹”“况”“终”三个副词连用,把作者内心因人生苦短终将走向死亡而引发的悲痛之情抒发得淋漓尽致。

生2:本文的语言简洁明快。比如,文章首段只用了四个句子就明确地指出了聚会的时间、地点、事件、人物、环境和心情,没有多余笔墨,只是在叙事和写景中把良辰美景、赏心乐事尽数道来。语言虽简洁,含义却深刻,作者所生活的时代混乱动荡,朝不保夕,权势富贵转瞬即逝,清醒而无力的作者只能寄情于山水,在青山绿水间安放自己疲惫的灵魂。同时,本文思路清晰,笔法多变,结构严谨。前两段叙事、写景,后两段抒情、议论。尤其是情感变化,“乐——痛——悲”,线索分明。

课例分析:

本课例中教师引导学生从文本的章法考究处、炼字炼句处读出文本字里行间的文化意味,难能可贵。《兰亭集序》蕴含的山水情怀和生命意识需要学生通过揣摩其词语、句式、修辞、语言风格和章法结构来深入理解。小组合作探究中,学生相互补充甚至质疑辩驳,这是深度学习理念下教师发挥主导作用、学生发挥主体作用的实践运用。文言文教学中,通过揣摩章法考究处和炼字炼句处来体认其所言之志、所载之道,学生不仅提升了鉴赏水平和审美情趣,也受到了中华优秀传统文化的滋养。

三、体认情志悟经典

《文言文教学教什么》一书中说:“学习文言文,最终的落点是文化的传承与反思。文化的主要方面,是文言文所传达的中国古代仁人贤士的情意和思想,即所言志所载道。”王羲之所生活的魏晋时期被称为“人的觉醒”时期,这个时期的人们或者高蹈尘外、寄情山水,或者清谈玄理、习炼心性,或者在诗酒放诞中寄托深沉的人生忧患。《兰亭集序》更是寄托了作者的生命之思。

课例片段展示:

师:请阅读以下情境,按要求完成任务。

情境:关于《兰亭集序》的思想主旨,有人认为王羲之表面否定庄子的生死观,实际上只是借此来抒发自己对生命终将走向灭亡的悲观和恐惧;有人认为王羲之在文中表露的是一种达观超脱的人生态度,他认识到生命的局限,所以更加勇于直面生死。对此,你怎么看?

任务:请写一篇发言稿,在班级读书会上分享,表明你的观点并阐述理由,字数不少于300字。

学生习作展示:

我赞同达观超脱的说法。理由如下:首先,王羲之笔下的自然风景是清幽宁静且充满生机的。这种清幽宜人的景色背后折射的是一颗热爱生命的心。正是这种对生命的眷恋和热爱才使得他能以无限深情的眼睛去审视外界的自然景物。其次,王羲之明确写出了自己从自然美景中获得的审美愉悦。极目望远,宇宙之浩瀚,万物之繁多,都使他尽情享受视听的极致快乐。最后,王羲之对庄子的生死观持批判态度。他说:“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,旗帜鲜明地否定庄子“一死生,齐彭殇”的观点。王羲之创作的《兰亭诗二首(其二)》中说:“陶化非吾因,去来非吾制。宗统竟安在。即顺理自泰。”也佐证了他对生死抱有一种达观超脱的态度。正是这种达观超脱的人生态度感动了后世无数读者,这也正是我们青年一代需要汲取的精神力量。

课例分析:

深度学习理念认为,教师要设计富有挑战性的学习任务来促进学生与任务之间的深度互动。本课例创设了一个“班级读书会”的具体情境,将中华优秀传统文化和语文课程内容进行合理关联。情境中给出的两种针锋相对的观点,能够造成学生的认知冲突,吸引学生积极主动地参与学习,使学生的思维容量大大增加,且实现了优秀传统文化和当代生活的融通。王羲之对庄子观点的否定,更是有力地回击了当时社会上流行的空谈玄理的弊病,这种认识到人生短暂但不沉溺其中且愿意多做实事的达观精神,在当代也是具有积极意义的。

综上所述,中华优秀传统文化“积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,具有强大的凝聚力、影响力和创造力”。因此,我们要引导学生诵读经典范文,在声韵节奏中唤醒优秀的文化基因;我们要引导学生斟字酌句,在分析比对中咀嚼出浸润在字里行间的文化之美;我们要合理创设情境,引导学生在读写结合中体认作者情志,学习古人健康向上的道德操守和人生态度,为未来奠基。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养(理论普及读本)[M].北京:教育科学出版社,2018.

[3]童志斌.文化取向的文言文课程内容重构[M].上海:上海教育出版社,2020.

[4]王荣生.文言文教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[5]王崧舟.融入·融通·融化——试论中华优秀传统文化与语文教学的深度融合[J].语文建设,2023(24):8-13.

[6]陈佳云.深度学习视域下高中文言文阅读的教学策略[J].语文世界,2024(26):63-64.

作者简介:张海蕴(1983— ),女,广东省中山市华侨中学一级教师,主研方向为高中语文教学。