向文言文的深度学习漫溯

作者: 林园 邹志华

摘要: 《登泰山记》的语言风格独特,精致雅洁。但是由于学生认知水平有限,这种独特的美难以走进学生心里。以学生的阅读难点为突破口,将教学目标设定为引导学生品味精致雅洁的语言美,感受与理解文字背后作者幽怀远韵的君子之风。通过情境教学,设置“忆古寻芳旅,游踪串全文”“寻芳揽胜处,斟酌品辞章”“拨云观真容,幽怀复远韵”三个教学环节,以“文言”“文章”“文学”“文化”为教学路径,引导学生深入文言文学习之境。

关键词:深度学习;文言文教学; 《登泰山记》

中图分类号:G633.33 文献标识码:A 文章编号:1003-3963(2025)03-0042-03

学界认为深度学习指的是学生在教师的引导下,对知识和技能进行深入探究、理解和运用,以实现素养全面提升的学习过程,包含“突出非认知学习”“解决真实情境的问题”“强调整合性学习和批判性学习”“指向核心关键能力提升”等特征。新课标强调培养与落实语文核心素养,这与深度学习的内涵与特征相一致。因此,高中语文文言文的教学除了落实“文言”外,还应与“文章”“文学”“文化”融为一体,跳脱出被动接受知识符号的“浅层学习”。

《登泰山记》这篇游记散文的语言风格独特,精致雅洁,但这种独特的美却难以走进学生心里。于是笔者将这节课的教学目标定为引导学生品味精致雅洁的语言美,感受与理解文字背后作者幽怀远韵的君子之风。通过情境教学的方式,在情境中实现知识的迁移和问题的解决。这一主张与新课标吻合,正是落实核心素养的有效方法,具体教学环节如下。

第一环节:忆古寻芳旅,游踪串全文

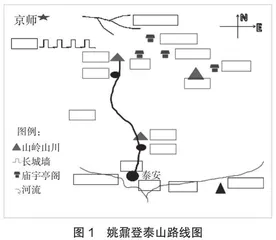

任务情境:我校拟利用寒假开展主题为“忆古寻芳”的游学活动,计划重走姚鼐的登泰山之路。你作为学生会干事需要提前规划路线,请你根据课文和古地图,填写并讲解姚鼐的登泰山路线(如图1所示)。

这一环节要求学生能够准确理解文意。在此基础上,筛选整合与登山路线有关的字句,运用地理学科中读图绘图能力绘制正确的登山路线图。学生首先运用工具书,结合课文注释,通译全文。针对学生在翻译过程中出现的问题,笔者进行适当的点拨与讲解。学生根据文意梳理登山的时间顺序等相关信息,将关键词填入表格。“赴泰路线”应为:“自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。”而姚鼐在到达泰安后,并没有马上登泰山,而是等待雪过天晴“拟将雪霁上日观,当为故人十日留”。乾隆三十九年十二月二十八日,姚鼐与朱孝纯才从泰安出发,开始攀登泰山。其登山过程为“由南麓登”,“循(中谷)以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅”,“今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云”,“戊申晦,五鼓,坐日观亭,待日出”,观日后下山。

第二环节:寻芳揽胜处,斟酌品辞章

笔者使用学生仿照本单元其他写景散文风格撰写的《梦游泰山记》加以导入,引导学生体会本单元不同散文风格的特点,比较并鉴赏传统文化经典作品独特的表达艺术。

课前,学生搜集有关作者以及“桐城派”的文学主张和文学作品。课上,笔者邀请学生进行分享,初步感知“桐城派”散文创作的理论,尤其是姚鼐在方苞和刘大櫆主张的基础上提出的“义理、考据、辞章”。《登泰山记》这篇游记散文具有很强的考据特点。比如,作者在开篇就总写泰山的地理方位及周围的水文分布。“郦道元所谓环水也”“古长城”“天门”“天门溪水”等记述了有关泰山的地理沿革,与郦道元的《水经注》地理文献的论述相互印证。这些体现了姚鼐作品极强的考据性,有利于学生了解泰山的整体风貌。

对姚鼐的《登泰山记》一文的鉴赏,笔者为学生提供了文学点评的角度和示例,降低了文本鉴赏的难度。

从修辞手法上分析:苍山负雪,明烛天南。

点评:写出初至山头一刹那的感受,化静为动,不言冰雪覆盖青山,却说青山背负着冰雪,赋予静态的青山以动感。运用拟人修辞,一个“负”字,赋予“苍山”以生命,使之人性化,新颖传神,境界全出。苍山上的雪反照的日光照亮天南,形象生动地写出积雪的光彩。

从谋篇布局上分析:

从语体风格上分析:

有学生在课堂上赏析了“望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然”:夕阳西下,泰安城一片宁静祥和,汶水、徂徕山如同一幅优美的山水画,云雾如同飘带缭绕在泰山的山腰之处。化动为静,让本来流动的云雾凝滞成了山水画的一部分,写出了泰山的飘逸和空灵。也有学生关注到本文句式的特点,多用短句,少用“之”“乎”“者”“也”等虚词;句式不取整齐对称,不使用骈句,少押韵。姚鼎在描写泰山日出的壮阔之景上,或3字一句,或5字一句,也有2字或8字一句,句式取奇不取偶,灵活自由。省略句多,文字精练。比如“少杂树,多松”意为“山上少杂树,多松树”,“冰雪”意为“山上多覆冰雪”等。在谋篇布局上,文章主线突出,前后勾连。作者以游览的时间为序,以游踪为辅,脉络分明。在语体风格上,文章沿袭唐宋时期“古文运动”的主张,质朴平易,避开偶句丽语,不用骈文赋体,以白描为主,反对藻饰浮华。但本文在用语朴实无华的基础上,表意准确,富有韵味。深入分析文本,更能让学生通过文字准确地感受到泰山的壮美风景。

第三环节:拨云观真容,幽怀复远韵

这一环节引导学生从文章的“景”联系到作者表达的“情与理”,从中体会作者藏而不露的性情,培养学生的审美鉴赏能力,涵养幽怀远韵的君子之风。

在这一环节教学过程中,学生主要解决的问题为:“本文语言雅洁瘦硬,没有直接抒情之语,仿佛仅在客观地记录一次普通的登山之旅。但是从登山的时间和路线来看,这次登山是从京师冒雪远赴泰安。在乾隆三十九年十二月除夕前日开始登山,前后花费了两天一夜的时间,足见这次登山的特别。那么,这时的姚鼐到底是什么性情?请同学们结合姚鼐的生平和写作背景等资料进行分析探究。”

这一环节深入探讨本文的“文学”“文化”层面。教师可以引导学生从客观的文字背后看到作者有意弱化的激荡心情。姚鼐在描述赴泰安的过程时,仅用“乘”“历”“穿”“越”几个动词,蔓延千里的空间因作者急切盼望的心情而被急剧压缩,让读者恍然有了“千里江陵一日还”之感。“其级七千有余”“道中迷雾冰滑,磴几不可登”足见登山的艰难,可是作者举重若轻,凸显其对泰山日出的“痴情”。而“大风扬积雪击面”的“击”字将风雪的凛冽力度表现得淋漓尽致。同时,作者还含蓄地表明此时的寒冷。严冬的酷寒也没能阻拦姚鼐,他的执着坚定、勇敢无畏都从这简练的文字背后折射出来。

充足的学习资源,可以催化深度学习的发生。结合第二课时学生对姚鼐个人生平的了解,笔者另外补充了与本文相关的作品来探究作者此时的情感态度。《晴雪楼记》中作者自述:“余驽怯无状,又方以疾退,浮览山川景物,以消其沉忧。”《游双溪记》中,“而余以不肖,不堪世用,亟去”也表明了作者此时的心境。显然,姚鼐是抱着一腔消沉忧愁登山的,希望借此排遣苦闷,求得精神的解脱。但是他苦闷的原因引人探究。他以病为由辞官离去,但这次登山之旅恰恰证明他身体不适只是一个借口。而“驽怯无状”除却自谦之意外,又有何深意呢?结合作者辞官之前在四库馆的史料可循,姚鼐笃守桐城家法而尊崇“程朱”,这与四库馆内主张汉学的同僚有着不同的学术崇尚,他在《赠钱献之序》中批评汉学:“汉儒承秦灭学之后,始立专门,各抱一经,师弟传受,侪偶怨怒嫉妬,不相通晓,其于圣人之道,犹筑墙垣而塞门巷也。”而学者们以互相指摘攻讦为目标,舍本逐末,实在是为学之弊。这样不同于俗的学术旨趣令姚鼐处世艰难,“先生往复辩论,诸公虽无以难而莫能助也”。学术上的分歧争论以及官场的坎坷都促使姚鼐最终急流勇退,转而著书立说,讲坛教学。姚鼐对学术的坚持和弃官从文的果决恰恰与其登山时的坚定无畏相互印证。想来,所谓的“驽怯无状”不过是作者以世俗之眼评价自己的“笑言”罢了。

正如学生所描述的泰山日出:“隐匿在积雪般寒云下艳红的冬阳冉冉升起,丝丝暖意笼罩万物。曦阳赤色如丹,红色的浪涛翻滚卷挟而来,须臾间滚烫了灵魂。”这场恢宏壮丽的日出也滚烫了姚鼐的心灵,消解了他的沉忧。辞旧迎新,作者似乎从此开始走上了一条崭新壮阔的人生之路。

学生在分析文章时还关注到“石苍黑色,多平方,少圜”。泰山上的岩石呈青黑色,大多是方方正正的,很少有圆形的。“多平方”一句已经说明了泰山岩石的形状特点,但是姚鼐再以“少圜”强调,似乎就有了更深层的意味。这里“方”与“圜”一语双关,既是泰山石的方圆,也是为人处世上的方与圆。面对尊崇“汉学”儒者的排挤非议和官场奸佞之风的盛行,作者坚守自己的学术主张,不和于俗,毅然选择放弃仕途,以文章垂史千秋,这正是他性情上正直方正、不苟合、不圆滑的鲜明体现。作者冬日登顶泰山,“少杂树,多松”和“冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹”也隐隐体现出作者遗世独立的傲然,其傲岸高洁的品格与冰清玉洁的皑皑白雪交相辉映,雅洁别致的语言背后折射出作者幽怀远韵的生命情怀。至此,可以看出学生已经完成了从俭省瘦硬的语言到含蓄伟大的情怀的鉴赏,走向了这篇游记的深处。

学生的深度学习需要在教师的引导下,对知识进行“层进式学习”“沉浸式学习”和“高阶思维的激发、投入与维持”,从而让自己的理解进入深层,让学科想象可见,让文化得以浸润,让价值观成为灵魂。没有深度教学的深度学习是无根之木,难以获得真正的具有发展性的成果。因此,教师需要根据学生和知识的特点,将教学引入深层认知、文化实践和意义构建的境界,让学生在看似枯燥乏味的文言文背后,体会古圣先贤的人格魅力和生命情怀,成为“走进历史的人”和“融入民族文化的人”。

参考文献:

[1]朱开群.基于深度学习的“深度教学”[J].上海教育科研,2017(5):50-53,58.

[2]郭元祥.“深度教学”:指向学科育人的教育改革实验[J].中小学管理,2021(5):18-21.

【基金项目:本文系深圳市教育科学“十四五”规划2023年度课题“深度学习视域下的高中古诗文教学实践研究”的阶段性研究成果,课题编号为yb23263】

作者简介:林园(1990— ),女,广东省深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学一级教师,主研方向为高中语文教学。邹志华(1974— ),男,广东省深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学特级教师、正高级教师,主研方向为高中语文教学实践、考试评价等。