IBDP文学课程对整本书阅读任务群实施的启示

作者: 袁鸣霞

摘要:整本书阅读是对现有单篇阅读教学的一个补充。整本书阅读作为高中语文课程内容中的一个重要任务群,受到了很多教师的重视。但由于缺乏现成的教材、课时安排以及评价方式,读什么、如何读、怎样评价成了整本书阅读实施的几大难题。IBDP文学课程以独特的课程理念和评价方式可以作为整本书阅读实施的参考,引导学生阅读整本书,形成个体的阅读经验,切实有效提升学生的阅读鉴赏能力。

关键词:整本书阅读;IBDP文学课程;课程评价

一、内涵与价值——整本书阅读任务群的重要性

《普通高中语文课程标准》将“整本书阅读与研讨”作为高中语文课程学习内容中的重要学习任务群。整本书阅读需要贯穿必修、选择性必修、选修三个阶段的学习。要求“学生通过阅读整本书,拓宽阅读视野,建构阅读整本书的经验,形成适合自己的读书方法,提升阅读鉴赏能力,养成良好的阅读习惯,促进学生对中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的深入学习和思考,形成正确的世界观、人生观和价值观”。

目前,阅读教学的主要方式仍是单篇文本阅读。单篇文本教学的方式有很强的操作性和示范性,但学生往往研究的是孤立的这一篇文本而不能真正地去阅读整本书。长此以往,学生整体阅读和解决问题的能力就会下降。在叶圣陶先生看来,“单篇短章”的教材“会使学生心志不专,读惯了单篇短章,会难以应对整本书阅读,读‘整本的书’,可以使人心志专一,讨究可以更彻底”,真正养成读书的能力和习惯。由此可见,实施整本书阅读非常必要,我们应努力思考和研究如何具体推进整本书阅读教学。

部编版高中语文教材仅在必修、选择性必修两册书中推荐了《乡土中国》和《红楼梦》两本书籍的阅读,很多学者的研究都是围绕这两本书的阅读展开。也有一些学者选择了如《平凡的世界》《鲁迅小说全编》《水浒传》等经典作品进行整本书阅读教学探究。这些尝试从课程目标、课时安排、教学方略、评价方式等方面都给我们提供了有益的参考,但大多数研究者在评价过程中往往停留在传统的评价方式上,关注文学常识的判断、文章情节的复述、主要人物的赏析等。因此,大多数教师在授课时也主要以传授记忆性知识为主,能力提升为辅。其实,在整本书阅读任务群实施的过程中仍然面临很多的问题。首先,读什么?除了阅读必修教材中要求的《红楼梦》《乡土中国》这两部作品之外还可以选择哪些书进行阅读?教师选还是学生选?其次,如何读?大篇幅阅读用时较长,课后读还是课上读?如何保证学生的阅读兴趣和阅读效率?再次,怎样评价?如何对学生的阅读成果进行检验?怎样真正提升学生的阅读能力和水平?因此,在“整本书阅读”中,“读什么”“如何读”是这一任务群能否实施的关键。这需要我们积极开展教学实践,积累更多的教学案例来真正推动整本书阅读走向深入,提升学生的整本书阅读能力。

二、借鉴与创新——IBDP文学课程的理念与探索

为了更好地推动整本书阅读教学,笔者认为应该多关注国际课程中整本书阅读实施的经验,切实有效推进整本书阅读的实施以及评价。IBDP课程的全称为国际预科资格证书课程内容(International Baccalaureate Diploma Programme),它吸收了当代许多发达国家主流课程体系的优点,同时也具有独特性。IBDP文学课程有两大语言学习的课程组,一个组是语言与文学,另一个组是语言习得。对于中文来说,若选在第一组,即俗称的中文A。中文A的具体内容包括三部分,即中文A1——文学基础课程和高级课程;中文A2——语言和文学基础课程(SL)和高级课程(HL);中文A3——文学与表演艺术基础课程。笔者在本论文所指的主要是中文A1。文学课程的设计主要针对的是母语为中文的高中学生,这与国内的高中生的学习程度比较相似。同时,这一课程着力于通过文学作品的研读与探究以及批评手法的习得培养学生独立鉴赏、批评文学文本的能力,这也是我们进行整本书阅读教学需要实现的目标。

IBDP文学课程大纲中将“读者、作者和文本”“时间和空间”以及“互文性:文本的相互联系”三大探索领域作为课程的三大支点。这三个概念指明了课程的研究重点和实施路径。它不仅要求学生了解文本写了什么,更重要的是要求学生研究文本是如何来写的,关注文学写作中的重要概念和现象。关注写作背后的文化环境、探究该文本与其他文本之间的联系和区别。IBDP文学课程对教师和学生的阅读都提出了更高要求,不仅强调学生的自主阅读、整体阅读,更要求教师引导学生对文本的写作手法、写作方式、作家群、体裁等大概念展开学习。这种阅读不仅是对一本书的文本细读,更是对同一体裁文本的概括总结,是跨文本跨文化的理解和解读,是一种真正的“整体”阅读。

三、实施与评价——过程性和总结性评价结合

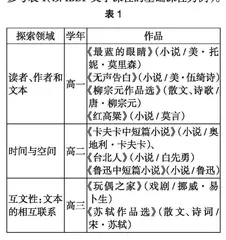

IBDP文学课程的基础课程(SL)要求学生在校期间学习9部作品,包括3部(高级别为4部)指定作品目录中的翻译作品,4部(高级5部)指定作家名单中的中文作品,2部(高级别4部)自选作品,而高级课程(HL)的学生则要求完成13部作品的学习。根据IBDP文学课程大纲的三大探究领域以及阅读数量的要求,高中三年的阅读书目选择以及具体安排可以参考表1(以IBDP文学课程的基础课程为例)。

IBDP文学课程的设计者认为课程的评价是教师授课和学生学习的一部分。因此,课程的评价贯穿整个阅读过程。以高级课程(HL)为例,课程的评价主要分为校内评估和校外评估。校外评估包括卷一、卷二和学术论文,共占80%。卷一是附有引导题的文学分析,类似现代文阅读理解,由两种不同的文学形式中的两段文章组成,每一段都附有一个问题。学生选择其中一段写一篇分析文章。卷二是写一篇比较论文。试卷主要由四个问题组成。学生根据课程中学习的两部作品写一篇比较文章,同时学生还需要写一篇1500字左右的论文,对自己所选择的文学文本或之前在课堂上学习过的作品进行一种特殊的探究。通过长时间探索一个文学主题,制定计划、起草和重新起草的过程来完善自身的想法。论文要求学生构建一个集中的、分析性的论点,从广泛的文学角度审视作品。使用论文的框架,使学生学会引用。

校内评估占20%,主要包括一个单独的口头表述,由教师进行内部评估,并在课程结束时由总部进行外部测评。个人口头表述的学生会被提供一段用母语写作的文学作品的片段和一个翻译文学作品的片段,要求学生用10分钟表述,然后用5分钟回答教师提出的相关问题。这一部分主要考查学生对所学文本中全球性问题解决方式的理解。

四、思考与启示——整本书阅读任务群的实施与评价

自新课标将“整本书阅读”纳入学习任务群建设,专家学者对这一内容的研究已经非常多,但是作为一线教师,面对没有教材、没有具体书目的情况往往采取简单的阅读或者做题的方式来应对高考的检查。目前新高考对整本书阅读的考查形式比较简单。或者是将其嵌入作文题中,或者是将其渗透在阅读材料之中。这样的测评方式导致很多教师认为整本书阅读和不读的区别不大,久而久之忽视了整本书阅读。将目光转向世界,我们可以发现世界上很多国家都非常重视整本书阅读。IBDP文学课程作为一种 “运用各种文本批评方法”“专注于文学文本”探索“文学的本质”,关注“文学语言的审美功能”以及“文学与世界的关系”的课程体系,为我们的整本书阅读实践和评价提供了有益参考。

首先,如何选书。我们可以参考IBDP文学课程,可以由教师选择,也可以让学生自由选择,但是教师要为学生提供相应的主题。其次,如何具体展开课程教学。IBDP文学课程有具体的大纲和实施细则,如课堂讨论的组织以及定期的小作文的撰写都给我们提供了一个整本书阅读实施的范本。再次,IBDP文学课程怎样测评。它不但有着具体的评价标准,其中的口头评论和口头表达也为我们阅读的测评提供了新的思路。最后,IBDP文学课程中还有一个重要内涵就是批判性,即质疑精神。IBDP文学课程没有现成的教材,所有的书籍都需要自己选择,但即使是精心选择的作品,教师也要引导学生进行个体阅读经验的构建,进行创造性批判性阅读。在IBDP文学课堂里,没有绝对的真理,学习的目的不在于抄录教师的备课笔记,不在于与教师达成共识,而是要在学习讨论的过程中,使学生个人的情感思想迸发出来,把学生自己的文学评论欣赏的技巧磨炼出来。这就要求学生向一个思维开放、有极强批判性的个体的方向去努力。

IBDP文学课程在我国是一门新兴的中文课程, 可以作为我们普通高中语文课程实施的借鉴对象。它科学的课程架构、细密的评估方式和自由的精神理念,都值得我们学习。同时,IBDP文学课程也对教师的素质和能力提出了较高的要求,教材的编写,课堂讨论的组织,论文的批改点评都需要教师投入大量的知识积累和时间花费。从目前IBDP文学课程在国内的实施来看,很多学校单纯追求高分,强调刷题和应试策略,背离了IBDP文学课程设置的初衷。因此,如何让学生真正地热爱阅读,学会阅读,进而提升赏析和评价的能力,是我们需要继续探索和研究的重要议题。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]吴昱昊.IBDP中文文学课程的课程架构与学习要求[J].江苏教育研究, 2014(16).

作者简介:袁鸣霞(1989— ),女,江苏省苏州震泽中学一级教师,主研方向为高中语文课堂教学。