核心素养导向下《朝花夕拾》整本书阅读教学设计

作者: 胡译文

摘要:在核心素养导向下,《朝花夕拾》整本书阅读可以从人文主题和语文要素两方面引导学生获得阅读体验。引导学生根据散文的文体性质,从知人论世、导读激趣入手,以精读单篇启航,精读略读结合,进而浏览群文,开展言语实践活动,体会作品中感人的情境和人物形象,并说出自己的感受,提升学生的语文核心素养。

关键词:核心素养;《朝花夕拾》;整本书阅读;精读;略读

一、《朝花夕拾》整本书阅读教学的定位

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在“课程内容”部分将“整本书阅读”设置为拓展型学习任务群,整本书阅读是学生语文核心素养落实的有效路径。2024年秋季统编版初中语文教材将原来的“名著导读”变为了“整本书阅读”,教材对阅读书目也适当进行精简。初中学生认知水平、思维能力、探究精神都处于发展初期,是语文核心素养形成的关键时期,要培养学生的阅读兴趣,必须扩大阅读量,丰富情感体验和认知,提升比较、概括、探究、建构、评价等高阶能力,进而促进文化传承与发展。

《朝花夕拾》收录了鲁迅1926年所作回忆性散文10篇及1927年的《小引》《后记》,于1928年9月由北京未名社出版,篇目丰富,具有童真趣味。《朝花夕拾》作为初中语文教材和新课标推荐读物,不论是从人文主题还是语文要素的角度,都能为学生提供恰切的阅读需求。

散文的第一要素是表达自我的真情实感。在《朝花夕拾》这本书中,鲁迅的个性有着浓郁的体现:他是横扫陈旧腐恶的战士,是深邃远见的思想家,是救亡图存的启蒙者,也是颇有童趣,对故居、故人都有着温馨回忆的温情青年。所以,读《朝花夕拾》,学生要读出鲁迅的个性、成长、生活情趣、探索精神、爱国情怀,结合自身情感体验,体会鲁迅在文中所表达的人生经验。

散文的形式不拘一格,《朝花夕拾》从具体写作手法到整体结构都表现出高度的自由性。在写作手法方面,排比、对比、比喻、借代、引用、反语等不拘一格,灵活运用;在语境方面,有自言自语式的倾诉,有与读者的对话,有对往事故人的回忆,也有与当下论敌的论辩。

根据我们对《朝花夕拾》整本书阅读教学的定位,可以把阅读操作过程概括为以下四个步骤:知人论世,导读激趣;依托教材,精读略读;任务驱动,浏览群文;丰富形式,形成收获。

二、《朝花夕拾》整本书阅读教学的实施

(一)知人论世,导读激趣

学习任务一:阅读小引,梳理事件

学生阅读《〈朝花夕拾〉小引》,结合全书目录、注释等,获得全书基本面貌认知。梳理鲁迅1926年在工作、生活等方面的重大事件,知人论世,走近作者。了解作品的创作时间、创作地点、创作背景、创作缘由。

学习任务二:通读全书,初步感悟

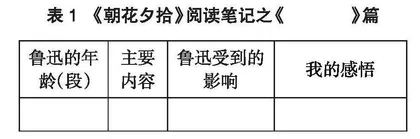

“这十篇是从记忆中抄出来的……”。这部作品是研究鲁迅生平的重要材料。通读《朝花夕拾》,理清《朝花夕拾》中鲁迅成长的几个阶段,完成相应的阅读笔记(见表1)。

结合《回忆鲁迅先生》一文,赏析萧红眼中鲁迅先生的形象特点,也可以结合《笑谈大先生》等阅读材料,生生、师生之间交流自己眼中鲁迅先生的形象特点,谈谈对鲁迅先生的认识,引发学生兴趣。

(二)依托教材,精读略读

笔者在指导学生展开阅读时,首先依托统编版语文教材中对《朝花夕拾》单篇的定位,进行阅读指导。教材共涉及《从百草园到三味书屋》《二十四孝图》《五猖会》《范爱农》《阿长与〈山海经〉》《藤野先生》六篇课文。但各篇的定位并不相同,人文主题方面,有的围绕童趣(《从百草园到三味书屋》《五猖会》),有的围绕所写人物和作者的成长经历(《阿长与〈山海经〉》《藤野先生》《范爱农》),有的侧重议论和犀利的批判(《二十四孝图》)。语文要素方面,随着学段的提高而加强,最后指向回忆性散文的文体特点。

人文主题方面,可以借助《从百草园到三味书屋》,引导学生体会“百草园”的多重童趣。一趣:鲜活的动植物;二趣:美女蛇的故事;三趣:雪地里玩捕鸟。可以设置多样化的学习活动:采取看图写话体会动植物,把美女蛇的故事改编成对话,模拟捕鸟等。通过学习活动来抓住文中字句,对比体悟其中的趣味,也可以让学生布置场景来模拟、感受三味书屋的生活:第一次见老师寿镜吾先生,问老师“怪哉”虫,与老师共读书,尤其是描写先生读书时“仰起、摇着、拗过去”一系列的动作,感受到先生的陶醉。学堂偷趣场景可以分为折腊梅、寻蝉蜕、描画绣像等多个画面。这时,学生把文本与自身体验相结合,联想自己偶尔也会这样淘气与贪玩,便能理解鲁迅的童趣和童年生活。语文要素方面,学生在品读语言,想象并还原场景时,能通过平实细致地描写叙述,体会作者怀念百草园与书屋生活的人和事的深情。通过两处不同的场景体验,学生可以学习对比手法。

略读是精读的运用。精读完此篇,学生略读《五猖会》,感受本文所叙之事:一次千呼万唤而来的赛会被父亲的不理解和专制搅得索然无味。学生在阅读中继续学习对比手法,并抓住课文结尾:“我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。”感受作者平淡的叙述和浓墨重彩的铺垫下,在怀念童趣之余不忘辛辣地讽刺不合理的现实。

精读略读相结合的阅读教学可以从文章的主题、语言、结构、手法以及作者的情感态度等方面入手。比如,精读《藤野先生》,略读《范爱农》。实践中,教师可以引导学生对比联读这两篇文章,找出其共同点,进行阅读方法的迁移运用。这两篇都着重关注文本中作者对人物的怀念,通过选取典型事例表现人物高尚品格,教师还可以提示学生把握回忆性散文的阅读要点,即透过事件理解作者情感,分享作者的人生经验和情感体验。

(三)任务驱动,浏览群文

整本书阅读,需要提炼关联各篇的探究问题,以任务驱动带动群文阅读。比如,阅读《阿长与〈山海经〉》时,教师提炼出以下两个任务:

1.思考“阿长与《山海经》”这个题目能否换成“长妈妈与《山海经》”,从而分析阿长人物形象,把握作者的丰富情感;2.思考“阿长与《山海经》”这个题目能否换成“我与阿长”,从而领会作者围绕人物特点选择典型材料,详略得当的表现手法。

针对学生完成任务时的难点,教师适时提供方法指引。比如,抓住典型事件。阿长讲长毛的故事,阿长买《山海经》等,分析人物性格,感受作者的情感态度。仔细品读文中的词汇句子,“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书”“震悚”“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。”在字斟句酌中体味散文的真情,才能明白鲁迅对阿长的怀念至深至厚,他这一生没有写过母亲,却在《朝花夕拾》五篇文章里写到了阿长。此时教师可适当拓宽问题的外延,可以勾连多篇,探究《朝花夕拾》的主题艺术,实现整本书阅读的目的。外延支架如下:

1.再次品析《朝花夕拾》里和长妈妈相关的文字,感受鲁迅对阿长的温馨回忆;2.鲁迅对《山海经》的喜爱和痴迷与《朝花夕拾》中鲁迅哪些表现相一致。

学生浏览群文,结合《从百草园到三味书屋》里课上偷描绣像,《藤野先生》中解剖图画成了“美术画”等,看出成长中的鲁迅一直深爱着图画,也实现了多篇散文的联结。

(四)丰富形式,形成收获

在精讲略读,任务驱动,浏览群文的基础上,学生对《朝花夕拾》已经有了较为深入的理解。此时,进一步发挥学生的自主性,可以从推荐最喜欢的一篇文章开始,展开论坛式的交流与探究,进而进行整本书的建构。比如,关注目录,串珠成线,找好角度,思考各篇目之间的关系。而教师评价、生生评价也要多元化、有效化,以正向评价、过程性评价为主,进一步激发学生的阅读兴趣,鼓励学生表达,提升学生的思维能力。可以探讨如下学习任务。

请你将《朝花夕拾》的文章进行分类,并具体说明:

1.明确分类标准;2.陈述分类理由,要联系具体的文章内容进行分析。

有学生将这些篇目按温馨的回忆(如《从百草园到三味书屋》《范爱农》《阿长与〈山海经〉》)和理性的批判(如《父亲的病》《琐记》《狗·猫·鼠》)来分类。有学生把“讽刺一种社会现象或传统”作为一个主题来串联各篇,比如《五猖会》《无常》《二十四孝图》等。有学生对鲁迅这十篇文章从时间轴和人物轴进行了梳理:童年生活、家道中落、出走异地、日本求学、弃医从文、故乡从教;先后遇到并回忆:阿长、寿镜吾、父亲、藤野先生、范爱农……学生从梳理中看到了鲁迅的成长之路。有学生对《从百草园到三味书屋》《琐记》《藤野先生》三篇文章进行对比阅读,探究导致鲁迅求学之路变化的原因。有学生对书册中的民风民俗展开研究。有学生则关注各篇文章的结构,比如《小引》《从百草园到三味书屋》《范爱农》《阿长与〈山海经〉》这几篇文章,开头段都有一个共同点,即叙述中间都出现了一个“但”字,通过转折的形式开篇。有学生关注到《藤野先生》《范爱农》《阿长与〈山海经〉》等篇写人物,都是先抑后扬……学生在探究中发现,在发现中串联全书,从而加强对文本的理解、提炼,从而提升应用能力。

阅读以读为主,但也绝不是单向的输入,读到一定程度也需要交流、探讨、表达和输出。事实上,学生阅读的每一阶段都应适当安排写作任务,具体可以分为以下四种形式:

1.学生开展片段练习随文读写。比如在阅读《阿长与〈山海经〉》时想象:“哥儿”接到阿长送给的山海经时,他震悚了,说不出话。如果他能用语言来表达自己的感情,会说些什么?学生随文当堂动笔练习,当场发言和交流探讨;2.学生结合联读任务,开展有主题读写或者探究式读写。比如,以阿长为主题,梳理《朝花夕拾》中关于阿长的内容,为她写一篇小传;3.学生结合生活经验进行创作,比如阅读《藤野先生》时,学习本文抓住主要特征和事迹来表现人物的思想品质的写作方法,选取身边有特点的人,写一篇短文;4.学生对整本书进行个性化的建构,有创造性地感受并写下读后感,开展读书报告会、分享读后感、办手抄报等形式交流和探讨。这一过程,能激发思维碰撞,引发更深刻的思考。

学生的读写热情随之增长,以评促读,以写促读,阅读的成果也更为可见、丰富,学生的语文素养也在读写活动中不断提升。

三、《朝花夕拾》整本书阅读教学的外延

“散文集不是一个一个的‘点’,而是一组有关联的‘点’,构成‘群’,积成‘簇’,形成‘组’,阅读可以从一个点开始,但不能只落在一个个点上,而是要在若干个点之间建立联系,找到集群的焦点。”本文中所做的《朝花夕拾》整本书阅读教学探究,正是在核心素养导向下,在单篇教学的基础上,尝试引导学生在“关联”上下功夫,在理解创作背景的前提下,把文章梳理成串,结合精讲课堂,精读与略读相结合,做好任务驱动,带动群文阅读,丰富活动形式,感受作者在书册中传达的成长体验、体会其中的情感,由读懂一篇慢慢积累到读懂一本散文集,让彼此独立的散文内化,以各种元素联结在一起,凸显作品更深层的意义,也能触类旁通,迁移并运用阅读方法,读懂其他的散文集。

作者简介:胡译文 (1989— ),女,北京市第二中学朝阳学校一级教师,主研方向为初高中语文教学、整本书阅读。