秦简牍语料在文言文教学中的应用与思考

作者: 李园

摘要:秦简牍语料是未经后世修改的第一手资料,真实再现了当时的历史及语言文字面貌,弥补了史书的空白,对于文言文教学具有不可替代的作用。首先,隶书是汉字发展的重要一环,了解隶书对甲骨文、金文的改造,能更好地书写楷书、理解文意;其次,秦始皇的“书同文”政策涉及多方面内容,在里耶秦简中有详细地描述,能帮助学生掌握文言文中汉字的书写变化规律及词汇的运用情况;再次,可以对历史事实进行再认识,部编版语文教材选取了多篇与“秦”相关的文章,通过了解秦简牍所记载的内容,实现情境化教学。

关键词:秦简牍;语文教学;文言文

秦简牍语料,顾名思义,指的是战国晚期秦国到秦代的简牍资料,是出土文献的重要组成部分之一,内容丰富,数量巨大,对于帮助学生学习、理解文言文具有不可替代的作用。

一、通过对秦简牍隶书的认识,增强学生对楷书书写的认同感

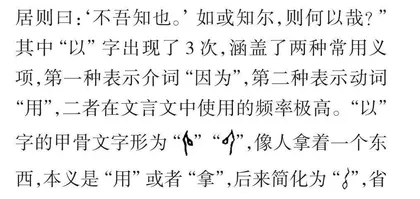

秦简牍语料主要由隶书写成,隶书是汉字发展的重要一环,是古今文字的分水岭,是楷书形成的基础。通过对隶书的学习,可以将汉字变化的链条梳理清楚,使学生更好地掌握汉字的结构。比如,《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中有“子曰:‘以吾一日长乎尔,毋吾以也。’居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”其中“以”字出现了3次,涵盖了两种常用义项,第一种表示介词“因为”,第二种表示动词“用”,二者在文言文中使用的频率极高。“以”字的甲骨文字形为“”“”,像人拿着一个东西,本义是“用”或者“拿”,后来简化为“”,省略了“人”形。金文延续了这种写法,写为“”,

小篆亦是如此,写作“”。《说文解字》解释为“以,用也,从反巳。”释义没有问题,但字形分析不准确,隶书补全“人”形,写作“”“”,

左半部分所拿物品已经分为两笔,与今天的楷书写法一致,只是第二笔“”,现在变成了“丶”。如果不了解这一中间过程,学生很难理解这个汉字的写法。再如,《鸿门宴》中“张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良。”对于“之”字学生非常熟悉,在这里是动词“到”的意思,甲骨文写作“”,金文写作“”“”,上部是脚,下面一横,表示所到达的地方。小篆写作“”,虽然保持了古文字的写法,但《说文解字》解释为“出也,象艸过屮,枝茎益大,有所之。一者,地也。”许慎这时候已经不清楚它的造字结构了,只是字形看着与草木相似才如此分析,秦隶写作“”,笔画相连、书写潦草后为“”。“”是楷书“之”写法的直接来源。又如,将“”写作“氵”,隶书“洞”有两种写法“”“”,这是字体变化过渡阶段的必然现象,方便学生看清、了解汉字演进的脉络。

教育部印发了《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》,着重强调了“要重视汉字书写教育”,要培养“学生良好的书写习惯”,要“坚定文化自信”。通过对隶书的了解和认识,不仅可以帮助学生掌握汉字的字义,还可以提升学生的汉字书写水平,提高学生的探究热情。

二、通过对秦简牍“书同文”的理解,使学生掌握汉字的结构变化规律和词汇的使用情况

秦始皇在统一六国之后,实行了对后世影响极大的一项举措,即“书同文字”,又称为“同书文字”。传世典籍的记载寥寥数笔,并没有涉及具体内容和规定,里耶秦简牍编号为8-461的木方上摘录了当时的一些语言文字变化的情况,涉及文字的分化、字形的书写、词汇用语的统一等。在字形结构和书写上,如“吏”,在统一之前表示“吏”“事”两个词,“书同文”之后,“吏”写作“”,改变“事”的字形,作“”,与现在的写法一致。“皇”,在“书同文”之前作“”,《说文解字》所收“皇”的小篆字形亦写作“”,解释为“大也。从自,自,始也。始皇者,三皇,大君也”,“书同文”之后作“”“”,

前后字形的差别在于“王”上是写作“自”,还是“白”。《说文解字》:“白,此亦自字也。”可见“白”是“自”的省略,并无实质不同,这种写法一直延续至今。除此之外,《鸿门宴》中有“项王曰:‘赐之彘肩!’则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。”在木牍中提到“毋敢曰猪曰彘”,意思是这样一种牲畜,它的名字不要写作“猪”,而应写为“彘”,是当时秦地所使用的称呼。很快推向全国,扬雄在《方言》中指出“猪,北燕朝鲜之间谓之豭;关东西或谓之彘,或谓之豕;南楚谓之豨。”在之后的典籍中,“猪”出现的频率远远小于“彘”。《史记》正文中无“猪”字,“彘肩”即猪肘子,猪腿靠前的部分。再如,《谏逐客书》中有:“今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓‘藉寇兵而赍盗粮’者也。”在统一之前的秦简牍语料中,对百姓的称呼主要有两种,一是“民”,一是“百姓”。《史记》中解释了为什么称“民”为“黔首”的原因,即“始皇推终始五德之传”“衣服旄旌节旗皆上黑”,因此“更民曰‘黔首’”,自秦以后很少能看到“黔首”一词。

上述这些都是在秦简牍语料中才能见到的内容,是极其难能可贵的。

三、通过对秦简牍内容的了解,帮助学生再认识秦国及秦代的历史事实

部编版语文教材选用的与“秦”相关的文言文其实并不少,如《谏逐客书》《过秦论》《阿房宫赋》《六国论》等,而对这段历史的描述以及属于战国晚期秦国和统一之后秦朝的文献并不多,目前最好的参照之一就是秦简牍语料。如李斯的《谏逐客书》,在最后他说“夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益雠,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。”立意高远,策略清晰,但大底还是有离间之人在其中的,要怎么惩戒呢?在岳麓书院藏秦简牍中有这样的规定“道徼中蛮夷来诱者,黥为城旦舂。其从诱者,年自十四岁以上耐为隶臣妾,奴婢黥颜頯,畀其主”,来诱导的人要受到黥刑,也就是墨刑,同时男性要成为城旦,负责筑城之类的苦役,女性成为舂,在官府中承担治米等烦琐的事务,没有年限规定,是极其严苛的附加刑。除了诱导之人,被诱导之人也要受到惩罚,十四岁以上的普通百姓要受耐刑,即剔去鬓须,变成奴仆,本身是仆人的要受墨刑,重新交还给原来的主人,下场可想而知。这种处罚方式比把客卿全部赶出秦国更符合实际情况,也更能起到震慑的作用。

贾谊在《过秦论》中谈到秦始皇统一六国时意气风发,又批评了秦在统治中诸多的过失,当时真正的情况是怎样的呢?睡虎地秦简牍当中有目前发现的最早的一封家书,写在木板上,主要描述了黑夫和惊写信给自己的母亲和兄长,希望他们根据实际情况寄些钱财和布料,如果布料太贵就只寄钱来让他们度过困难的时期,这样生动的描写在史书当中是找不到的,既还原了当时战场的残酷,又反映了秦国的国家政策,不是政府提供一切用度,但是赏罚分明,才有了统一天下的大业。在秦统治过程中,还是十分重视官吏的选拔和管理的。在几部重要的秦简牍文献中可以看到官箴文书,如睡虎地秦简牍《为吏之道》、岳麓书院藏秦简牍《为吏治官及黔首》、北京大学藏秦简牍《从政之经》等,条条框框罗列出了做官的准则,并逐渐发展为评价一个人的伦理道德标准。同时,通过对秦简牍中律法的解读,看到当时刑罚的多样性以及严重度,如弃市、磔、斩左趾等。除此之外,犯了错的人,在基本的刑罚上还要加上附加刑,可谓苦不堪言。这些都是在学生已有认知上的进一步补充,让我们有机会身临其境地感受秦国到秦代的政治统治以及政策影响下的普通人的生活。

文言文的教学内容多、难度大,最基础的工作是落实字、词、句的释义,还要关涉时代背景、文化常识,最后升华为对文章思想的解读,分析文本对当下的影响。在《普通高中语文课程标准》的基本原则中指出:“根据经济社会发展新变化、科学技术进步新成果,及时更新教学内容和话语体系,反映新时代中国特色社会主义理论和建设新成就。”出土文献正是与此相照应,当具体研究到某一时期时,更能体现它的独特优势,秦简牍文献即如此,可以涵盖语言、文字、历史、民俗等多个维度,让文言文教学更有生命力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]裘锡圭.文字学概要(修订本)[M].北京:商务印书馆,2021.

[3]朱汉民,陈松长.岳麓书院藏秦简(肆)[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[4]北京大学出土文献与古代文明研究所.北京大学藏秦简牍[M].上海:上海古籍出版社,2023.

[5]孙鹤,曾开广.秦简牍书与西周文字的传承关系[J].中国文化研究,2007(4).

【基金项目:本文系国家社会科学青年基金项目“出土秦简牍词汇研究及语料库建设”的研究成果,项目编号为19CYY030】

作者简介:李园(1987— ),女,副教授,硕士生导师,2009年毕业于我校汉语言文学专业,现工作于云南师范大学文学院,主要研究文字学、汉语史、秦汉简帛。2013年获得东北师范大学汉语言文字学专业硕士学位;2017年获得东北师范大学汉语言文字学专业博士学位。发表论文数篇,主持国家社科项目1项,2022年至2023年赴北京大学访学,入选“兴滇英才·青年人才”。