立足“三体”意识 学习“活动·探究”单元

作者: 钟丽娴

摘要:统编版初中语文教材注重将“阅读”“写作”“活动”三者融为一体,以单元学习主题为引领,以综合性语文实践为主线,建构了整个“大单元”学习的独特形式。结合教学实践,以统编版九年级语文上册第一单元诗歌教学为例,从设计的整体性、活动的主体性、文本的文体性出发,挖掘单元课文的内涵并扩大其外延,以期提升学生的语文综合素养。

关键词:“三体”;“大单元”;“活动·探究”

统编版初中语文教材注重将阅读、写作、活动三者融为一体,充分体现了语文学习的“实践性”“融合性”。其中,“活动·探究”单元又以单元学习主题为引领,以综合性语文实践为主线,建构了整个“大单元”学习模式。但是,在实际教学中发现,“活动·探究”单元教学还存在以下问题:重单篇,轻整体;重活动,轻设计;重讲解,轻实践。基于此,语文教学需要借助大单元学习主题,提炼“活动·探究”单元的学习实践元素,设计驱动型学习任务,形成完整、有序的学习链条。笔者以统编版语文九年级(上)第一单元诗歌“活动·探究”单元为例,从设计的整体性、活动的主体性、文本的文体特征出发,挖掘该单元课文内容的内涵、扩大其外延,真正提升学生的语文综合素养。

一、设计注重整体性,提炼学习活动元素

统编版初中语文教材以人文主题为主线,融合学习任务群,有效将语文知识与实践融合,提升了学生语文学习的综合能力。其中,统编版语文九年级(上)第一单元为“活动·探究”,选取了《沁园春·雪》《我爱这土地》等六首风格不同的现代诗歌。在教学过程中,教师应立足单元整体学习目标,以学习主题为引领,设计有序的学习活动。

(一)梳理单元学习内容,提炼活动主题

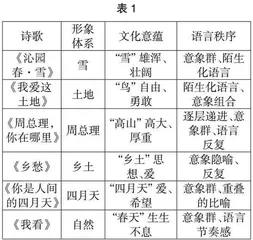

在“活动·探究”单元学习过程中,教师应始终以语言建构与运用为基础,梳理出单元整体的学习内容,有效提炼学习活动的项目化主题。“梳理”就是纵观整个学习单元乃至整部教材的学习内容和阅读、写作要求,统整出条目化的阅读知识,进而形成结构化的活动主题。比如,学习“活动·探究”单元,与之对应的教学内容为诗歌作品欣赏。围绕单元内容,教师可以对阅读知识、写作元素、活动主题等进行梳理,具体如表1所示:

围绕以上梳理,教师可以引导学生运用求同存异的方法,提取欣赏诗歌作品的元素,组织有效的学习活动。比如,本单元现代诗歌都彰显出现代诗语言的凝练性、含蓄性;追求“意趣”“意象”“意境”三者的融合,主题意蕴上表现出“爱”“美好”等愿望。基于此,笔者提炼出以下活动主题:(1)“我来读出爱”——围绕“爱”这一主题,朗读六首诗歌,注意节奏、轻重、情感等。(2)“我来读出美”——围绕“美”这一主题,选取六首诗歌中相关内容,读出美感。(3)“我来读出蕴”——围绕“蕴”这一主题,选取六首诗歌中最能表达作者情感意蕴的诗句,表达出其中价值意义。由此,借助不同形式的朗读活动,学生可以把握诗歌的节奏点、意象美以及内在意蕴,进而深入现代诗歌内部,整体建构阅读知识。

(二)明确语文素养要求,提炼活动元素

“活动·探究”单元以学习活动为载体,引导学生关注生活、参与生活,提高思想文化品位和语文核心素养。为了避免学习活动的泛化,教师应以学生语文学科素养的提升为基础,提取相应的活动元素,有效地夯实语文基础。以统编版语文九年级(上)第一单元现代诗歌为例,教师可以梳理语言材料为基础,以培植“家国情怀”为情感目标,设计以下学习活动,具体如表2所示:

可见,对照新课标和统编版语文教材阅读内容,教师需要将零散的知识进行归纳、整合,提炼出以阅读促写作、以写作促活动的学习知识点,建构整体而独立的阅读与写作体系,进而提升学生语文综合素养。结合上述活动,诗歌“活动·探究”单元需要聚焦单元现代新诗的整体性,调动学生的感官,从不同层面挖掘单元学习活动的训练点,有效避免活动的随意性、无序性。同时,在教学过程中,教师需将单一的学习过程转化为项目化学习活动,进而让学生的思维不断进阶。

二、活动注重主体性,驱动学习活动任务

新课标提出:“以学生为学习主体,设计切合学生实际的生活情境,引导其主动参与、探究学习。”其中,学习任务群以“群”的形式出现,有效改变了以往单篇、单一的学习模式,体现了语文学习的综合性。在“活动·探究”单元学习中,教师要突出学生学习的“主体意识”,变“讲堂”为“学堂”,真正让学习活动落地。

(一)立足学生主体性,设计学习活动情境

真实的情境是连接学习与生活的有效桥梁,也是组织学习活动的有效载体,“真实情境”是依据学习者的需要和认知经验,将所要学的知识与生活实际、个人体验相联系,进而让知识进行迁移运用。

立足“大单元”,创设真实的情境。新课标中指出:“概念性理解是大单元学习的基础,以单元主题为引领,创设真实的学习情境,可以唤起学生审美意趣。”所谓“概念性理解”是基于教材内容和学习单元,将学习内容进行重新建构,形成结构化的知识和程序化的学习路径。“活动·探究”单元教学聚合主题、内容、写法等,有效对语篇类型进行重组,生成个性化的审美见解。基于对单元内容的理解,教师要明确学习素养目标,梳理教学内容,创设学习情境,催生学生审美鉴赏的意趣。比如,围绕统编版语文九年级(上)诗歌单元,教师可以聚合“深沉的爱”这一主题,创设以下活动情境:

为了迎接世界读书日,喜马拉雅平台推出了“我为你读诗”的公众平台,该平台将定期推出“诗歌诵读”“诗歌推荐”等相关栏目。其中,“诗歌诵读”栏目将改变以往单一朗诵的形式,采用声音、图片等多种形式结合的方式,推出“一日推诗”。请你以统编版语文九年级(上)第一单元现代诗歌为素材,为其设计活动方案。

该活动情境充分调动了学生学习的积极性,将欣赏作品转变为运用作品解决实际问题。学生可以聚焦本单元六首诗歌语言的特点,通过诵读感知诗歌语言,品鉴诗歌意象叠加的写作手法,声情并茂地朗诵诗歌。比如,聚焦语言陌生化,设计如下活动方案:(1)日常语言与诗歌语言。选取自己喜爱的诗歌,将其改写为日常用语。(2)用“家乡话”朗读改写诗歌;(3)诗歌“大拼贴”。选取典型意象,进行创新拼贴。三个活动有效地化大为小,逐步引导学生从“欣赏”到“鉴赏”,从“阅读”到“创作”,真正建构起“大单元”语文学习体系。有的学生围绕活动一,以《你是人间的四月天》为范本,将其改写为日常语言的版本:

你啊,就是这人间四月时候的天空。你笑一笑,四面八方的风似乎都吹来了。你笑着,阳光照着你的脸。随着你,和着风,我们在一起跳舞。你啊,我说,就是四月里的白云和烟雾。在黄昏里,你吹着风,软软的。星星的光亮洒在你的身上,天空下起了毛毛雨,洒落在小花上。

由此,教师引导学生将改写的文段用家乡话进行朗读,体会诗歌语言的独特性。学生会发现:现代诗歌陌生化的语言打破了日常用语的习以为常,采用新鲜独特的意象、修辞、断句、词语组合等,增强了诗歌的神秘性和高雅感。

(二)立足学习活动性,设计学习活动任务

教师讲授“活动·探究”单元需要着眼于知识的结构化,设计驱动性学习问题,形成“任务链”,进而让学生的学习能力不断攀升。其中,课堂立足学生主体性实施有效学习活动的基础,是完成挑战性学习任务的关键。

围绕核心任务,设计层级式子任务。语文教材“活动·探究”单元以活动实践建构结构化知识,着力在学习情境中解决实际问题,促进学生深度学习。其中,“核心任务”是单元学习的风向标,“子任务”是单元学习有效落实的基石,二者相辅相成、缺一不可。以统编版语文九年级(上)诗歌“活动·探究”单元为例,教师可以以“创写诗歌”为核心任务,设置如下子任务:

任务一:把握意象焦点。阅读六首现代诗歌,梳理意象并形成思维导图。选取典型意象,从意象“隐喻”“组成”“意境”等角度进行鉴赏。

任务二:把握节奏动点。阅读六首现代诗歌,以表格的形式梳理出其诗行、结构、韵脚。选出自己最喜爱的一首,以波动图的形式绘制出诗歌节奏的转化。

任务三:领悟意蕴内涵。分析六首现代诗歌的情感意蕴点、志趣意蕴点以及情感哲理点。选取自己最喜欢的一首,撰写其“意义”价值。

任务四:创写新诗。以“我爱 ”为题创作一首新诗。

由此可见,子任务有效推动了阅读主任务,引导学生运用联读、对比、分析等方法,深入地分析鉴赏,进而掌握“新诗”创作的相关知识,真正做到学有所思、学以致用。

同时,学习评价量化表是检验活动实践的有效测量器。在教学实施过程中,教师需要依据“活动·探究”单元文本的特质,确定活动的内容,跟进过程性评价。比如,诗歌“活动·探究”单元,围绕“诗歌朗读”“诗歌写作”“为诗歌配插图”等活动,教师需要有效地设计相应的评价量化表,评价活动成果。

总而言之,“活动·探究”单元教学需要关注个体的差异性,切实运用有效学习策略,整体设计富有挑战性的学习任务,让学生在实践活动中不断提升语言表达能力和审美鉴赏能力。

作者简介:钟丽娴(1972— ),女,广东省广州市从化区教师发展中心高级教师,教研员,主研方向为课程研究。