捕捉动情点 追寻真写作

作者: 王萍

摘要:“动情写作”是写作需要和写作动机从产生、强化到被唤起的整个过程,其间伴随着学生的情感活动。倡导“为用而写”“因情而写”“主动表达”的写作教学理念,强调由触动到心动,再到主动写作的全过程;提倡教学以“动情”为核心,通过“捕捉动情点——调动情感——升华情感”三个环节,培养学生的写作动机,实现学生主动写作,使学生表达中彰显真我人生。

关键词:动情点;动情写作;写作动机

作文教学是中学语文教学的半壁江山,涉及培养学生的思维能力、语言运用能力、审美创造能力、反映生活和表达思想的能力等,是全面提高学生素养的一项重要工作。新课标中明确指出:“写作要有真情实感,表达自己对自然、社会、人生的感受、体验和思考,力求有创意。”“写作教学应贴近学生实际,让学生易于动笔,乐于表达。教师应引导学生关注现实,热爱生活,积极向上,表达真情实感。”

一、捕捉敏感点的“动情写作”教学主张

综观当前语文课堂作文教学现状,始终不尽如人意,大致原因如下:一是教师的教学随意性强,受应试教学冲击大,忽视了日常材料的积累过程和写作训练的过程;二是学生对写作的抗拒心理制约了其写作的思维与热情,应试现状制约了“说真话、写真事、抒真情”的写作主张。

针对此现状,动情写作的提出显得尤为重要。动情写作是写作需要和写作动机从产生、强化到被唤起的整个过程,其间伴随着学生的情感活动。动情写作倡导学生“为用而写”“因情而写”“主动表达”的写作理念,既强调了写作中真情实感的流露,又强调了学生由触动到心动,再到主动写作的全过程。提倡说真话、写真事、抒真情,这无疑给写作教学注入了新鲜血液。

动情写作提倡在写作教学中以“动情”为核心,通过“捕捉动情点——调动情感——升华情感”塑造学生螺旋式上升的写作心理模型,即“于生活中捕捉动情点,触发真情实感——于捕捉后调动情感,由触动到心动——于调动后升华情感,由心动到抒写”,为作文教学提供方法与借鉴,培养学生的写作动机,实现学生的主动写作,使学生于表达中彰显真我人生。

2022年版新课标对写作教学的目标有所修改:“写作要感情真挚,力求表达自己的特殊感受和真实体验”“多角度地观看生活,发现生活的丰富多彩,捕获事物的特点,力求有创意地表达。”由此可见,新课标更加注重引导学生捕捉生活中特别的“点”进行有创意地表达。动情写作提倡捕捉动情点。“动情点”即写作者的感情爆发点,是情与景的焊接点,也是意境的落脚点,可分别以人、物、景、事为动情点。

二、构建多维表达的“动情写作”具体策略

教育家叶圣陶先生曾强调“课文,无非是个例子”,其意是课文是指导学生读书、写作的例子。笔者认为跟着课文学写作,从课文中探寻“动情写作”的教学路径,实践如何捕捉动情点、从多角度表达情感的具体策略。

部编版语文八年级上册第四单元包括《背影》《白杨礼赞》《昆明的雨》等散文,每篇课文都堪称经典,包含百味人生,体现了作者的独特情感。深沉真挚的父子之情因“背影”的再现而感人至深,团结上进的民族精神因挺立的“白杨树”而熠熠生辉,无限感怀的昆明情结因湿润的“雨”而魂牵梦绕。究其原因,皆因作家善于选取独特的角度,抓住生活中的动情点,描绘感人的形象,抒发动人的情思,表达引发读者共鸣的真切体验和人生感悟。教师可指导学生巧妙选取的角度,捕捉生活中独特的“动情点”,学生的作文就会与众不同、感人至深。

(一)抓鲜明特征,为情感代言

朱自清的《背影》并没有直接从正面着笔描写人物,让读者不见父亲的面容,更不知父亲的神情,只是选取“背影”这个新颖独特的角度,留给读者深深的震撼和感动。父亲的颓唐、心情的忧伤、父爱的真挚,一下子透过“背影”这个鲜明的特征传神地展现出来。文中多次写到“背影”,随着“背影”的反复出现,作者情感在清晰有序的行文脉络中展开,深沉而又复杂。“爬月台买橘”的特写镜头曾打动了一代又一代的读者。这个细节之所以让读者印象深刻,是因为此“背影”就是成就本文的“动情点”——以“人”为动情点。作者因目睹“背影”而感动,因“背影”的老态龙钟而伤感,自然而然地抒发情感:“这时我看见他的“背影”,我的泪很快地流下来了。”感情的强烈表达将这个背影烘托得格外高大,深沉的父爱淋漓尽致地表现出来。也许作者当时并没有考虑如何追求新颖的角度,只是目之所及、心之所想、情之所动而已。抓住“背影”作为特写镜头,是作者无意而为,却实为妙手偶得。

“爬月台买橘”是一处离作者有一定距离的“背影”,由于视觉角度的限制,作者用了极简练地速写笔法,勾勒出一幅淡淡的“背影”轮廓画,再用一系列动词(探、攀、缩等)、形容词(黑、深青、肥胖等)将父亲买橘的艰难刻画得淋漓尽致。目睹这一切的作者,内心复杂的情感喷薄而出。因此,一个人或是不经意间的一句话、一个动作,都可以作为文章的“动情点”。教师可指导学生关注这些触发情感的“点”,让“真情”之花自然绽放。

(二)用象征手法,替情感传声

茅盾独爱白杨,“当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你就觉得它只是树?”为什么不只是树?根据文段内容,学生通过阅读体验,进行比较探究:从外形、性格、品质三方面对比“白杨树”与“北方农民”的共同点,即普通、坚强、靠紧团结、力求上进。

《白杨礼赞》字里行间充溢着激情,极为鲜明地让人感受到作者是用白杨树象征一种人,象征一种精神。《白杨礼赞》一文写于1941年3月,在抗日战争相持阶段,面对国民党反动派消极抗日、积极反共的局面,作者不便直说,而是通过特定的“树”含蓄地表达了出来,赞树是为了赞人,这是作者有意而为之。在此,作者笔下的白杨树就是以“物”为动情点。

生活中,总有一些事物被赋予了特殊的寓意,如鸽子代表和平、喜鹊预示吉祥,等等,像这种借用某种具体的事物暗示特定的人物或事理,以表达真挚感情和深刻寓意的写作手法,就是象征。教师可引导学生调动阅读积累和自己的理解,尝试写出一些物象常用的寓意,训练捕捉动情点。生活中蕴藏真情实感的事物比比皆是,如繁星、名山、大河、一支笔、一枚邮票、一朵小花、一只纸船等,只要能引发情感的波澜,就可以将其作为情感抒发的“点”。引导学生把写作视角投向具体事物,找到契合的动情点,这样才能写出动情的文章。

(三)绘特定场景,染情感色彩

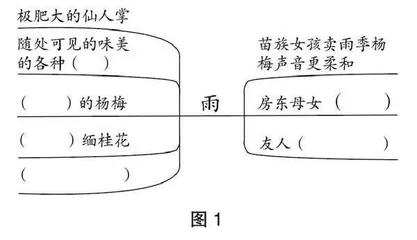

读过汪曾祺的《昆明的雨》,很容易让人联想到李商隐的“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”的诗意场景。文章题目明明是“昆明的雨”,却写了多种物、人、事,这些与“雨”有什么关联呢?教师可指导学生梳理文章内容,完成如下思维导图。具体如图1所示:

文章以“雨”为主要的“点”来辐射所有情节。作者笔下的人、景、事都因“雨”而显得那样美好、和谐、自然。在汪曾祺笔下,他们与“昆明的雨”关系都密不可分,都那样柔柔的、润润的,镶嵌在了昆明的雨季里。

作者用一种回忆,一种怀念来行文,如话家常般,借“雨”表达对昆明生活的喜爱与想念,可谓“絮絮叨叨满城雨,心心念念处处情”。作者笔下的“雨”这一场景,也染上了情感的色彩。

执教如下文段时,教师可设问:“细腻地描写给了你怎样的阅读体验?”

莲花池边有一条小街,有一个小酒店,我们走进去,要了一碟猪头肉,半市斤酒(装在上了绿釉的土瓷杯里),坐了下来。雨下大了。酒店有几只鸡,都把脑袋反插在翅膀下面,一只脚着地,一动也不动地在檐下站着。酒店院子里有一架大木香花。昆明木香花很多。有的小河沿岸都是木香。但是这样大的木香却不多见。一棵木香,爬在架上,把院子遮得严严的。密匝匝的细碎的绿叶,数不清的半开的白花和饱涨的花骨朵,都被雨水淋得湿透了。

“我眼前勾勒出那个昆明湿漉漉的午后,先生和他的同学们吃酒躲雨的场景,我似乎嗅到了木香花的香气。”“慢慢地,雨带给世界一片寂静,人没有了嘈杂,鸡仿佛在享受沐浴时的氤氲,就连木香也收缩了花瓣,只留下阵阵清香直袭人鼻尖……”跟着汪曾祺细腻的描写,这样动人的场景让人难以忘记。学生可从文段中任选一处温暖的场景,品味那份独特的美好。阅读养情,在阅读过程中,学生获得了真情实感,养成一颗对生活敏感的心,也就能观察到生活中动情的点点滴滴,为“动情写作”积累素材。

文章不一定非要有惊天动地的故事,或者悲惨的情节,平平常常的场景、简简单单的事件也一样可以表达情感,也一样能让人心生温暖。这样的引导有助于学生理解特定场景与情感之间的关系。之后就可以进行训练:参照示例,设置一个具体场景,表达真挚情感。

离别的场景:上课的铃声响了,又悠长又深沉。文叶老师的脚步滞缓而沉重,双腿仿佛绑上了大沙袋。孩子们就要离开学校了,这是他们在小学的最后一课,过了暑假,他们就是中学生了,生活这本大书,又将翻开一页。她不愿意上这最后一课,但她又必须上好这最后的一课。往事历历,别情依依。到底说些什么呢?还重复讲了多少次的叮嘱吗?(张秀枫《让我们再看你一眼》)参照离别场景创设相见情境:假如你转学回来,要设置怎样的环境氛围来体现心情?让学生学习汪曾祺的细腻笔法写出相见的场景,传达出真情实感。

怎样才能表达独特的情感体验和深刻的人生感悟呢?除了要做到真实,遵从自己的内心之外,还要选取一个独特的角度:可以是一个鲜明特征的特写镜头,可以是一个寄寓情感的象征形象,可以是一个为情感铺设的特定场景……这都会使文章锦上添花。

动情写作提炼了“一捕二调三升华”的教学模式及流程,形成了初中语文“动情写作”的实施策略。笔者以课文为例,配合对学生的训练指导,从捕捉动情点方面进行了阐述。总之,在语文教学过程中,教师要高度重视情感的作用,有意识地引导学生抓住课文中、生活中的“动情点”,在写作中以情感人、以文传情、以情动人,从而有效唤起学生的情感共鸣,取得写作教学的最佳效果。

【基金项目:本文系山东省淄博市教育科学“十三五”规划2019年度重点课题《初中语文“动情写作”教学实践研究》的阶段性研究成果(课题编号为2019ZJZ007)。】

作者简介:王萍(1972— ),女,山东省淄博市周村区教育教学研究室,高级教师,主研方向为初中语文阅读教学、作文教学、专题教学。