指向关键能力的小学数学“综合与实践”主题的开发与实施

作者: 任卫兵

【教学内容】

结合数学读物《数学山海经》,自主创编教学内容。

【适用年级】

小学六年级。

【教学目标】

1.让学生了解“六十甲子”的纪年规律,经历“干支纪年与公元纪年”的转换过程,提高解决实际问题的能力。

2.通过综合性的数学活动,增强学生发现数学问题的意识,让学生感受中华优秀传统文化的独特魅力。

【教学过程】

一、提出问题

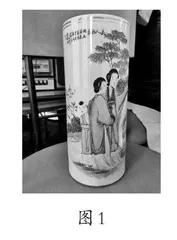

1.出示香筒图片(如图1)。

这是老师老家的一只圆柱形香筒。用数学的眼光去看它,你们能提出哪些问题?

常规的问题:香筒的底面积、侧面积是多少?容积是多少?非常规的或综合性问题:距今有多少年?

2.目测一下:香筒的底面直径约1分米,那么香筒的高大约是多少?(取整数4分米)请自主写出计算香筒侧面积、底面积、容积的相应算式。

3.如果要知道这只香筒距今已有多少年了,我们可以从哪里获得一些相关信息呢?(引导学生聚焦香筒的“落款”——时在丙辰夏月书于……)

【设计意图】引导学生从日常生活中发现数学问题,意在培养学生用数学的眼光观察现实世界,增强学生在与生活的对接过程中灵活运用数学知识的能力。

二、感知规律

1.香筒上“丙辰”二字,确实能反映题画的时间。只是与我们熟悉的公元纪年不同的是,它采用的是干支纪年的方法。那究竟什么是干支纪年,我们通过一段文字来了解一下。

2.出示文字材料:所谓干支纪年,是由10个天干和12个地支依照顺序组合而成的。10个天干,就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,每个天干符号都与五行(金、木、水、火、土)的阴阳属性相对应,代表着不同的自然现象和生命过程。例如,甲代表草木破土而出,乙代表草木生长发芽,丙代表炎热太阳照耀万物,丁代表草木继续生长,戊代表草木枝繁叶茂,己代表万物仰屈而起,庚代表万物更新,辛代表万物一新,壬代表万物被养育,癸代表万物萌芽。

12个地支是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,十二地支与十二个月相配,通过对月相的变化与气候及大地万物兴衰消长相对应的关系,来揭示事物的发展变化规律;十二地支也与十二生肖有关。天干和地支相互搭配而成的结果就是甲子、乙丑、丙寅、丁卯……直到壬戌、癸亥,通称“六十甲子”。

3.关于这段文字,你们还有什么疑问吗?

补充说明:搭配时,奇数天干只能和奇数地支相结合,偶数天干只能和偶数地支相结合。

【设计意图】教师引导学生对相关文字介绍提出疑问,培养学生的审辩式思维。学生经过冷静思考,发现其中的问题:10个天干和12个地支搭配,共有120种不同的情况,从而产生进一步了解相关搭配规则的需求。

4.追问:为什么是“六十甲子”呢?

学生结合自己的理解,尝试用不同的方法来说明。如天干每10个一循环,地支每12个一循环。10和12的最小公倍数是60,所以每过60年就要重复循环一次;1个天干可以和6个地支搭配,10个天干就有60种不同的搭配;1个地支可以和5个天干搭配,12个地支就有60种不同的搭配;5个奇数天干和6个奇数地支有30种不同的搭配,5个偶数天干和6个偶数地支也有30种不同的搭配,合起来就是60种搭配……

5.同桌合作列举。刚才有一些同学用比较抽象的方法(乘法原理)解释了为什么是“六十甲子”,其实列举是一种最基本的方法,非常直观,又蕴含着规律。下面请同桌合作,在练习纸上列举出天干地支搭配的情况。

6.展示“六十甲子”列表。如果给它们编上顺序号,甲子为1,乙丑为2……壬戌为59,癸亥为60。

【设计意图】“干支纪年”是中国古代的一种纪年历法,虽然时代距今比较远,但其背后蕴含的天象规律及编排特点等,却是学生能够意会并理解的。“结合自己已有的知识和经验,来说明为什么是‘六十甲子’”“尝试用列举的策略独立‘创造’出‘六十甲子’表”……这些开放性问题的成功解决,是学生数学素养的最好体现。

三、学会转化

1.从这张“六十甲子”顺序表中(见表1)不难发现,一些我们比较熟悉的干支纪年,如“甲午”(联想到“甲午战争”)、“戊戌”(想到“戊戌变法”)、“己亥”(想到龚自珍的《己亥杂诗》)、“庚子”(想到“庚子赔款”)、“辛丑”(想到“辛丑条约”)、“辛亥”(想到“辛亥革命”)……当然还有那只香筒的题画年份“丙辰”。

2.猜想:如果“庚子赔款”与“辛丑条约”签订的年份相差1年,那么《己亥杂诗》创作的年份是不是就一定比“戊戌变法”晚1年呢?看来,要知道具体的答案,还得知道干支纪年与公元纪年究竟如何转化。

3.尝试:如果知道“甲子”对应的公元年份是1年,那么“乙丑”对应的公元年份是哪一年?(公元2年)还可能是哪一年?(公元62年、公元122年等)。能只用一个式子来表示吗?(60n+2)“甲午”对应的公元年份就可以怎样表示?

而实际情况是怎样的呢?据查,公元后第一个“甲子”年是公元4年,与我们刚才的假设恰好相差了几年?(相差3年)因而与“乙丑”对应的公元年份是哪一年?(60n+2+3)与“甲午”对应的公元年份是哪一年?(60n+31+3)“辛亥”对应的公元年份是哪一年?(60n+48+3)那么,谁能用一句话概括一下?(任何一个干支纪年,它对应的公元年份都可以用“60n+顺序号+3”来表示。)

现在,我们一起来试一下,“甲午战争”发生于公元哪一年?由于“甲午战争”发生于19世纪末,因此,“甲午战争”应发生于1894年。再来推算一下,“辛亥革命”发生于哪一年?(1911年)

【设计意图】在研究干支纪年转化为公元年份时,如果让学生直接根据“公元后的第一个‘甲子’年是公元4年”这一线索来进行推算,学生可能会觉得比较困难。针对这一学情,在教学时,教师可以先为学生搭建一个脚手架,即假设公元后第一个“甲子”年正好是公元1年,那么学生在此前提下顺势推理,就能很快发现:任何一个干支纪年对应的公元年份就是“60n+顺序号”。学生由于有了经验,也就更易于应对,并快速做出调整了。

4.通过刚才的学习,大家能推算出老师老家的这只香筒距今已有多少年了吗?请各自算算看。谁来汇报一下?(如果是19世纪的,有1种可能:1856年。如果是20世纪的,有2种可能:1916年和1976年。)据我了解,这只香筒是从我曾祖父那里传下来的,因此最有可能的年份是哪一年?(1916年)那这只香筒距今差不多有“2024-1916=108”年。

5.我们知道了怎样把干支纪年转化成公元年份,那么又怎样把一个公元年份转换成干支纪年呢?以“2024年”为例,它对应的干支纪年是什么呢?你们有自己的想法了吗?(其实,只要用公元年份减去3,就能得出干支的顺序数了。)

6.组织交流。用2024减去3等于2021,再用2021除以60得出余数是41。对照“六十甲子”顺序表,应该是“甲辰”年,是农历龙年。或者用2021除以10,余1,得出天干是“甲”;再用2021除以12,余5,得出地支是“辰”,合起来就是“甲辰”年。到下一个龙年“丙辰”年,是2036年,那时候同学们差不多都大学毕业了;再到下一个“甲辰”年,就是60年后,也就是2084年了。

【设计意图】在研究干支纪年转化成公元纪年时,采用“先扶后放”的方式;而在研究公元年份转化为干支纪年时,则遵循扶放有度的原则,放手让学生自主探索。这恰是教师在单元整合视角下需要提前思考的,也是确保核心素养落地的教学设计需要特别关注的。

四、总结拓展

1.通过今天的学习,同学们有些什么样的收获?课后,请大家再找一些以“干支纪年”来命名的历史事件,算一算它们对应的公元年份是什么,了解一下这些事件发生的背景是怎样的,对我们国家又产生了哪些影响。

2.“干支纪年”是中国传统纪年历法,是中华优秀传统文化之一,其中蕴含的古人智慧非常丰富,感兴趣的同学课后可以进一步了解它,研究它。

【设计意图】教师引导学生关注用“干支纪年”命名的历史事件,了解其发生的背景以及所产生的影响,这样的跨学科学习,有助于课程协同育人功能的实现。

【教学思考】

一、这是一节自主开发的数学综合与实践课

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,不同学段的主题活动和项目学习内容,可以依据本学段数学知识的内涵、在生活中的应用,以及与其他学科知识的关联,自主设计形式多样、富有趣味的活动。这也提醒教师应把自己作为课程资源的主动开发者,针对学生的认知规律和生活经验,结合中华优秀传统文化,以及与学生相关的生活内容,设计出具有综合性和实践性的主题活动或项目化学习内容。“这只香筒距今多少年?”这个与生活相关的问题,不仅能激发学生的探究热情,促使学生深入了解古代历法,感受古人的智慧,还能沟通古代与现代,让学生体会学以致用的价值。

二、这是一节以史鉴今的数学思政课

尽管相较于社会科学,自然科学学科进行德育的途径较少,但它依然可以作为德育的载体。张奠宙先生就曾以数学学科为例,尝试构建涵盖一个基点(热爱数学)、三个维度(人文精神、科学素养、道德品质)和六个层次的数学学科德育的框架。“走进干支纪年”这一课例正是基于第一层次(数学本身的文化内涵,以优秀的数学文化感染学生)设计而成的,学生通过学习不仅进一步了解了干支纪年与万物生长、天象变化的规律有内在关联,还感受到蕴含其中的数学特有的循环排列规律;通过探秘以干支纪年命名的历史事件(如辛丑条约、甲午战争等)所发生的年代,不仅提高了学生解决实际问题的能力,还增强了学生不忘国耻、立志报国的自觉意识。在这节课中,数学与德育的内在整合不是教师告知或明示的,而是学生自行体会或发现的。

三、这是一节指向关键能力的数学实践课

在“走进干支纪年”这节课中,有这样几个环节:一是用数学眼光观察“老师家中的香筒”,学生自主提出香筒的底面积、侧面积、容积分别是多少,以及香筒距今多少年等数学问题,学生的好奇心、探究欲得以有效激发。二是用数学思维阐释为什么是“六十甲子”,学生通过质疑、推理、分析、演算、列举等思维活动,揭示出干支纪年的排列规律。在活动中,学生求真索理的科学态度和理性精神得到了培养。三是用数学语言表述干支纪年与公元年份的转化方法,通过举例、假设、调整、建模等方式,学生自主发现了两种纪年相互转化的方法,强化了学生用数学语言表达与交流的意识。而这些也正好是数学核心素养的“三会”维度,需要教师通过整体性设计、自主性开发以及创造性实施得以更好落地。

(作者单位:江苏省南通市通州区教师发展中心)